闲来遛马江边柳 遍历山川觅旧游

脸书《往事记忆》传书至,五年前今日,大学同学“危爷”退休,赋诗秋殇,好生潇洒。危爷是使我人生第一次醉得人事不省的人。毕业后赴长春教学,退休前任葛洲坝大学外语学院院长。毕业后四十余年,仅见面数次,真如杜甫诗中所言:“人生不相见,动如参与商。”当年同学时,竟不知危爷也有此好,说明此公真人不露相,城府很深。不免就凑趣和其一首。危爷属马,以马戏之。

和危爷《秋殇》

退后犹如脱缰锁

二春更上百层楼

闲来遛马江边柳

遍历山川觅旧游

*杜甫 《赠卫八处士》

人生不相见,动如参与商。

今夕复何夕,共此灯烛光。

少壮能几时,鬓发各已苍。

访旧半为鬼,惊呼热中肠。

焉知二十载,重上君子堂。

昔别君未婚,儿女忽成行。

怡然敬父执,问我来何方。

问答未及已,儿女罗酒浆。

夜雨剪春韭,新炊间黄粱。

主称会面难,一举累十觞。

十觞亦不醉,感子故意长。

明日隔山岳,世事两茫茫。

漫谈事实与神话 移民背后看自身

移民的问题,是美国最有争议的话题之一,也是共和党和民主党的分水岭。原来生活在马州,一个民主党意识占主流的地方,周围的人们很多都是移民,包括我们中国人。由于自己是移民,所以很自然的就拥护移民政策。大选中,听到周边一些中国人反对移民政策,开始有些不解。你自己也是移民过来的,反对移民不就是反对你自己吗?你受益于美国移民政策到了美国,当你成为美国人后,你就反对移民了?你把自己当成美国人,就不许别人进来当美国人?如果回到麦卡锡的那个年代,或者更早期的排华年代,华人进得了美国吗?

我有这些想法,是基于我能到美国来学习和生存,靠的是美国在移民政策上的宽容,从根本上讲,是人性中的那种人道主义的大爱,并不是因为民主党赞成移民政策。在这一点上,美共的观点偏向于民主党,是赞成移民的。从他们寄来的邮件中可以看到:《移民神话与事实:反移民狂潮背后的一瞥》。

通过看他们的文章,纠正了我以前的一些看法。首先反对者反对的是“无证移民”,也就是非法移民,而且主要是南美国家(Latinos)的移民,据说现在美国有1100万的无证移民。1100万人,放到哪里都不是一个小数字,在美国就是好几个小州合起来的人口,在中国也等于宁夏青海人口的总和。

怎么就进来这么多的无证移民呢?这真的不是一个小问题。不过现在说这个原因也就太晚了,怪不得特朗普大喊大叫要在美墨边境修建一堵墙,这也是当年被选上总统的原因之一。有什么好办法解决这些问题?我带着一些问好,来看美共的解释。结果往下一看,原来美共也是列了一连串的问题。其中有些问题很关键,也是照成民众分歧的原因。在看答案之前,我先把这些问题过了一遍,然后看看美共的答案。

- 为什么这么多移民来美国?

- 为什么那些人们不在他们的国家解决问题要来这里呢?

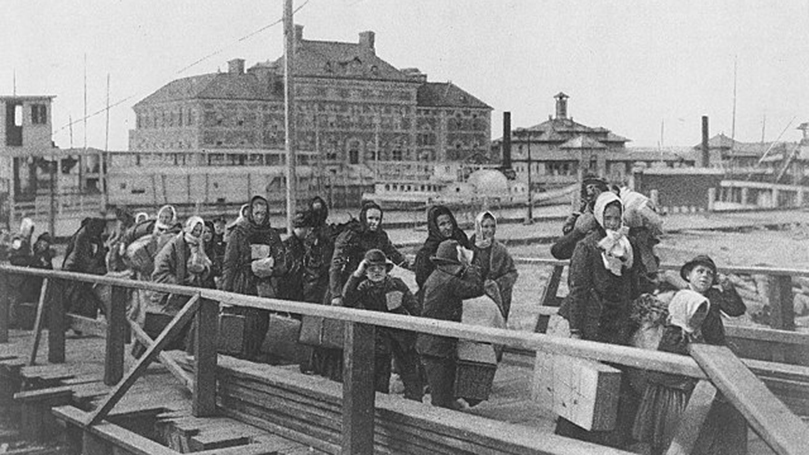

- 我的祖父母合法地来自欧洲。为什么墨西哥和其他国家的人不能这样做?

- 移民会导致失业吗?

- 移民会降低美国的工资吗?

- 移民加入工会吗?

- 移民是否缴纳了公平份额的税款?

- 移民的犯罪率如何?

- 移民跟恐怖主义的关系?

- 移民对社会、医疗保健和教育服务有什么影响?

- 移民是否威胁到英语和美国文化?

- 反移民狂潮背后的真正原因是什么?

- 解决办法是什么?

- 移民及其盟友如何反击反移民狂潮?

- 如何组织起来?

原以为第一个问题好回答,富裕的生活使得许多移民来美国。结果美共提出了更深层的原因:由于美国等大型跨国公司在拉美国家签订的北美自由贸易协定(NAFTA)和中美洲-多米尼加共和国自由贸易协定(CAFTA-DR),剥削掠夺拉美人民,造成经济停滞,并导致政治不稳定,暴力犯罪增多等等社会问题。言下之意,美国是要对此负责任的。

— 是啊,如果自己国家生活好了,也不必要为此到美国来了。中国上个世纪末,经济落后,人们大批走出国门。如今生活好了,出国热自然大为减少。

美国对拉美国家的干预,包括支持拥护美国的政府和集团,威胁甚至武力干涉推翻反美实力和政府,并列举政变国家海地、萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯。以此回答了第二个问题。

第三,美国移民政策只保证美国公民和永久居民的配偶和家人,以及具有特殊技能者入籍。而对农业工人和低技能工人基本不予考虑。而且需要提供收入、资助和就业等经济担保证明,这对于刚刚逃离贫困和暴力的人们来说是很难获得的。在政治庇护的方面也非常严格,除非涉及到离开古巴的人表示他们正在逃离迫害。

移民主要从事农业和低端的服务工作,而真正失业的原因植根于物价上涨而造成支付给工人的工资下降。移民不应对因全国工厂关闭而消失的数百万个工作岗位负责,也不应对以盈利为目的美国外包公司负责。

导致降低美国的工资的是那些拒绝提高最低工资的右翼政客。另外拉美移民并不是非裔美国人和其他少数族裔工人失业率升高的原因。罪魁祸首是招聘中继续容忍种族歧视、废除平权行动和薄弱的劳动法。

— 以上四和五两个问题实质上是一个,拉美移民会降低美国人的生活吗?

移民工人,即使是那些没有证件的工人,也一直处于许多近期和正在进行的劳工斗争的最前沿,包括组织运动和罢工。雇主经常使用逮捕和驱逐的威胁来瓦解涉及移民工人的工会行动。移民工人一直是争取每小时15美元最低工资、沃尔玛斗争和许多其他此类行动的主要因素。他们的活动有助于振兴美国有组织的劳工,如果他们不必担心被捕后会被驱逐出境,他们会更加活跃。这就是许多个体工会强烈并积极支持移民权利斗争的原因。

对于第七点,美共说:与其他工人一样,大多数无证和有证移民工人的工资中都扣除了联邦和州所得税——但无证工人通常无法申请应得的退款。在佛罗里达州采摘西红柿的无证工人按比例支付比许多公司高管更多的所得税。据统计,无证工人每年缴纳130亿美元的社会保障税(根据社会保障管理局的数据,过去十年为1000亿美元),但没有资格领取福利。这一点如果属实,可能许多人没有看到和想到。另外,移民,无论是否有证件,每次买东西都要缴纳销售税。他们也为自己拥有的财产或通过支付给房东的租金支付财产税。在州和地方税收方面,无证移民每年支付超过110亿美元。

问题八和九是相关的。据美共回答:大量研究表明,有或没有证件的移民中的暴力和财产犯罪率低于美国公民人口的可比部分,尽管反移民鼓动者试图通过突出孤立的令人震惊的案例来给人以相反的印象。

具有讽刺意义的是:无证移民与“911”或任何其他最近的恐怖袭击无关。“911”恐怖分子中的每一个都是持美国国务院签发的合法签证来到这里的。应该说绝大多数无证和有证移民与恐怖主义无关。而最近来自叙利亚、伊拉克和阿富汗的难民,现在是美国右翼仇恨运动的焦点,在被允许进入美国之前已经过仔细审查。

移民对美国社会福利有什么影响?大多数移民支付与其他人相同的联邦、州和地方税,为我们的学校、诊所和其他公共服务提供资金。移民与他们在本地出生的同事一起,为他们在农业综合企业、肉类加工业、养老和建筑等行业的雇主创造财富。没有证据表明新移民对其邻居构成公共健康威胁。事实上,研究表明,总体而言,他们比美国人口中的同类人群更健康。

第十一个问题,用威胁一词,有点过分了。我们的经验是,虽然新移民可能会用英语有点困难,但第二代总是能说流利的英语。今天的拉丁裔、亚洲和非洲移民和过去的其他移民一样。全国各地的英语作为第二语言教学班都挤满了人。绝大多数新移民热切地相信民主、家庭和自由,因此对我们国家来说是一种恩惠,而不是一种威胁。除了英语之外,还有其他语言,包括美洲原住民语言、西班牙语、法语和德语方言。不同的语言社区在文化上丰富了我们的国家,而不是损害了它。

反移民背后的真正原因从上面的答案中,也可以看出一些。美共归咎于右翼政客和他们所代表的真正的罪魁祸首——“百分之一”的富人阶级。美国的政治权利和大财团担心,如果移民获得投票和参与政治的权力,他们会支持不符合“百分之一”利益的候选人和政策。种族主义和种族偏见,以及对讲英语以外的语言的人,如穆斯林和其他非基督教宗教信仰的排外偏见,是反移民鼓动的另一个重要的因素。

至于怎么做(问题13-15),美共有一大套办法和提议,我这里就省去了。因为这基于我们怎么看移民这个问题。

移民问题其实是一个很复杂的问题,不仅仅是美共所讲的是南美移民问题,虽然,这是一个主要的方面。美共比较侧重政治和经济的层面,我觉得还有一个社会层面的问题,比如对那些合法的南美移民的态度,以及非法移民犯罪率的问题,即使如美共所言低于美国公民人口的可比部分,那也是额外的增加。在法律层面上,我注意到美共用“ 无证移民” 来表示非法移民,“ 无证 ”是不是“非法”?对于非法移民美国应该采取什么措施?国有国法,家有家规,非法入境当然要管,否则不是成了一个“共产主义”的试验田了。至于具体怎么管,才是我们要考虑和解决的问题。当然还有人道主义层面问题,比如那些非法移民在美出生的子女的问题;当初许多美国华人反对民主党移民政策,是基于接受大量穆斯林移民的担心,因为他们看到在欧洲接受大量穆斯移民后,引起的社会不安定。

所有以上这些问题,都是人们基于自己的观察和感受得出的一个认识问题。至于办法和结论,是在这些认识上根据自己的价值判断所得出的。我觉得,任何一个简单支持或者反对现行的移民政策都是以偏概全的。比如,你可以支持特朗普严加管理的建墙政策,同时又支持那些非法移民在美出生的子女的合法化;正如你可以一方面反对工会,又一方面支持提高最低基本工资;一方面反对给“百分之一”富人减税,另一方面又反对将纳税人的钱用于臃肿的大政府。归根结底,不要站在一党的立场笼统地反对另一方的所有政策,而是具体事情具体分析。