看着这张照片,屈指一数,快有半个世纪了。

1972年,我进入地质大学。次年6月,我们班到学校的周口店基地进行地质实习。那个年头,如果没有听说北京猿人,大概不会知道周口店在哪里。作为地质大学的学生,第一年的地质实习都会安排在周口店。因此,对于地质大学毕业的学生,我们自称“地大人”,来说,那是入门的必修课。就跟判断是否是清华大学毕业生,考他们“陈寅恪”的读法(却?客?)一样;有没有去周口店实习,是判定地大人的试金石。

从北京出发,方向西南房山县,沿途可见蜿蜒起伏的山梁,路边是夏日泛绿中渐显淡黄的农田和树丛掩映的房屋。房山地处华北平原与太行山交界地带。由于侏罗纪到白垩纪时期中国广泛发生的地壳运动,地壳因为受到强有力的挤压,褶皱隆起,成为绵亘的山脉。地质学家把出现在这个时期的地壳运动,叫做燕山运动。房山一带地质现象十分丰富,是燕山运动的典型,非常有利于野外教学实习。

行车一个多小时,50多公里的路,就进入西部山麓的房山县,到达我们在周口店的实习站。在这里开始了我们一个月的野外实习生活。除了教科书和课堂教学以外,我们每人发了一套野外工作装备,一个洗的近乎发白的帆布地质背包,一套野外工作的“三件宝”:铁锤、罗盘、放大镜。铁锤可以为我们采集岩石矿物标本。我们把山间或路边的岩石用铁锤敲下,作为样品标本放入背包。罗盘用来记录方向以便绘制地质图,同时,罗盘上还有测量角度的倾斜仪,用以记录岩层的走向。放大镜是野外的显微镜,可以帮助我们识别石块中细小的矿物颗粒:石英、长石、云母等,来判断岩石的类别:沉积岩、火成岩还是变质岩。

现在看来,这套装备实在简单,恐怕应该陈列在地质博物馆了。但是,这是当年无数地质人走向现代物理探矿、化学分析、数学力学地质、计算机制图、卫星遥控遥感遥测探矿的第一步。

更为重要的是,在这里,地学为我提出了人类的终极询问:我们是谁?我们从何处来?我们向何处去?从身边脚下的石头开始,我们学习地球表面的地壳,然后由表及里到地幔层和地核。从山坡的岩层排列推断地下岩层的褶皱走向,研判富矿还是贫矿的可能性。从岩层里的化石,三叶虫(Trilobite),来推断地层的年龄:寒武纪到二叠纪(距今约5亿到2亿年前)。

从地球的演化,我开始追朔地球的起源,进而到太阳系,到银河系,到宇宙的起源。从宇宙回溯,才感到人类的渺小,我之渺小。我开始尝试领悟这无边无际的宇宙,开始试图想象那无始无终的时间,开始思考“我”在这个空间和时间的坐标位置。渐渐理解了老庄“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”的时间相对关系,和“井蛙不可以语于海者,夏虫不可以语于冰者”的空间关系。自此,思维的方式跳出了周围物质环境的局限。

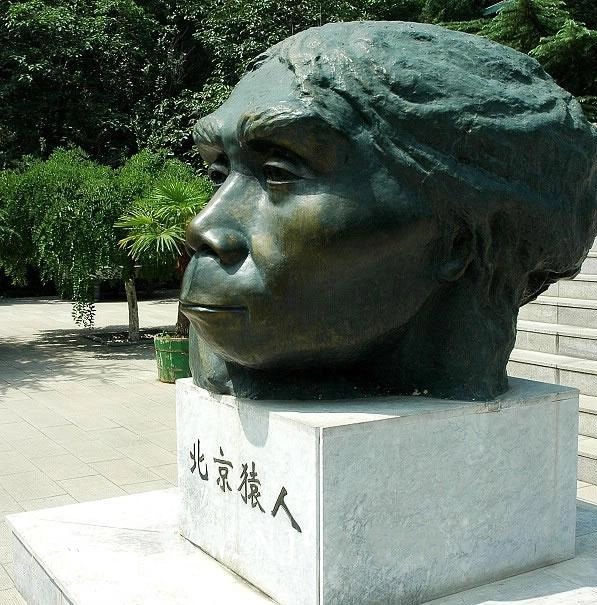

那是一个风和日丽的上午,实习站派车送我们去参观龙骨山猿人洞——周口店北京人遗址,一个群山环抱中的博物馆。博物馆由陈列室和山洞遗址组成。陈列室的展品告诉我们,一百年前就开始发现这里有哺乳动物化石。到了上世纪的1929年12月2日,中国现代考古学家、古生物学家裴文中教授发现第一个北京猿人头盖骨化石。这是上世纪世界最重大的科学发现之一,人类的历史被推前至50多万年前(后续的测年表明北京猿人最早者为距今80万年左右),并据此确立了人类演化史上十分重要的直立人阶段,成为人类起源与演化研究的一座里程碑。

陈列室还展示了大量的木炭、灰烬和燃烧过的土块、石块、骨头和树籽的灰层,是人类早期的控制用火的证据。人类的历史也是人类认识自然并运用自然使其成为生产力的历史。人类学会使用火,就产生了熟食、温暖、光明以金属和生产工具。人类对火的使用是人类科技发展和文化演化的转折点。

当然,陈列室最重要的展出品是证明北京猿人的头盖骨化石,还有根据头盖骨还原的北京猿人头颅模型。这个头看起来不像我们现代人的头颅,前额突出,眼眶深凹,下颚翘起,更像大猩猩的头。不过几十万年前的人类,今天又有谁知道长得怎么样呢?

达尔文《物种起源》说,人是古代的猴子变的。其道理是物竞天择,适者生存。进化论的说法被认为是人类认识自身起源的一把钥匙。当然,在此之前有神创论之说。中国古代流传的是女娲捏土造人的故事,西方讲的是上帝造人亚当和夏娃的故事。关于进化论的观点,由于始终找不到演变成的中间证据,颇受质疑。但是经过北京猿人的头盖骨和当代人类DNA的鉴定,推导出的“源出非洲”和“多地起源模型”的假说,以一亿年人类漫长的演化历程,使得神创论不过万年的故事似乎也站不住脚。

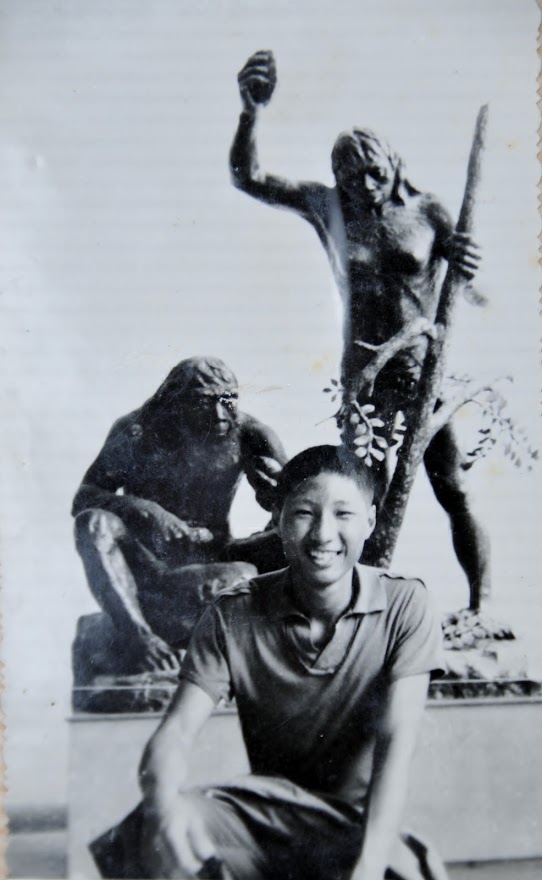

70年代中国的旅游事业尚不发达,专门到周口店参观的游人就更少了。整个上午,博物馆除了我们班的同学,连解说员也没有。陈列室里静静展示着模仿真人制作的北京猿人生活情境。在“劳动创造人”的理念下,还原出北京猿人们用石头作为工具,削砍树枝,制作捕猎工具的劳动的场面。虽然,陈列室内有“禁止拍照”的标识,但是在这些模拟的造型前拍照有什么关系呢?四顾无人,于是掏出一台老式德国莱卡折叠120照相机,同学们或站或蹲,赶紧跟几十万年前的老祖宗合影。于是,就有了我这一张跟北京猿人的合影。

离开博物馆时,龙骨山静静地沐浴在夕阳的余辉里。人类的踪迹在山野中,那么神秘、遥远和深不可测。周口店,你还埋藏了多少宝藏和秘密呢?未来,更多破译人类历史的钥匙还埋藏在地底,等待我们不断寻找、发掘和解读。周口店,打开了我想象的视野;地质学,提供了我探险的依据;猿人洞,指引着我探索人类的奥秘。

04-06-2021 瓦蓝湖初稿