上了年纪,人体的各个器官开始了衰退的过程。当年自称坚硬无比的一口钢咀铁牙,终于在70岁时,前门右上牙一不注意被一块鸡骨头“崩”了一下。整个牙齿前面看起来好好的,但是用舌头舔起来会动。于是去检查,X光发现牙后面有一条横着的细缝,原来中间裂开了,幸好没有垂直断到根上。牙医将下面的一块拿掉,重新又补上一个牙冠,于是该门齿又继续像以前那样执行其门卫的职责,外表看不出有什么变化。

不禁让我想起与这颗门牙相对应的难兄难弟下牙的一段往事。

那是一个风和日丽的天气,蓝天白云,草地上里飘着花香,春风里传来莺啼,就像此刻佛罗里达的春天。我们红领巾第一小队的三角队旗,插在一座假山上,迎风猎猎作响。四周飘荡着“我们是共产主义接班人”的“少年先锋队”队歌,那是一个我们少先队员过“队日”的日子。

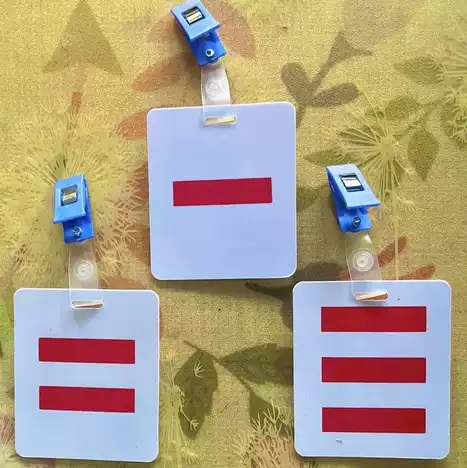

到了小学高年级时,大部分同学都加入了少先队。人多了,整个班级编制为一个中队,有正副中队长二人,佩戴两条红杠白色的臂章。中队下面分为四个小队,男生两个,女生两个。每个小队有正副小队长二人,佩戴一条红杠白色的臂章。我那时竟然混到一个小队长,佩戴小队长臂章,很是神气。我们班的C同学,在同学中表现非常突出,早就是三条杠的大队长了。不过对于我这种不求上进,比上不足比下有余的甘居中游者,能混个小队长,也算可以跟家里老爷子交差了。当然比不上我家老哥三条杠的大队长那么光宗耀祖了。

我们“队日”通常都是一个小队的集体活动,时间在放假日(五一、六一、十一等等),在一个地方集合,通常是我家,先把作业完成,然后找乐子玩。据同学会上回忆,当年我家地方比较大,大家把被子放在地板上,然后上面坐着人,拖着被子在地上像滑雪橇。虽然被子是磨坏了,可是地板却擦得光滑锃亮。有的说,大家在你们家楼上踢毽子(我家当时住三楼),踢到兴头上,一群人把二楼的天花板上的吊扇震得晃荡不停,还把日关灯管给震了下来,摔碎了一地,楼下邻居直喊地震了。不用说,我又被老爷子很批了一顿。为避免地震事件的再次发生,后来“队日”就改到户外活动。

我们小学的操场很小,连一个百米跑的场地都没有,更没有现在学校转圈跑道的运动场了。测100M跑的成绩时,体育老师对着操场尽头的墙跟(墙后就是学校的厕所),用白色石灰在地上画出几条“跑道”,量出50M的距离后,在画一条起跑线。一声哨响,同学们撒丫子使劲冲向对面的厕所,然后对着墙踢一脚,转身回来完成100M的下一半。也不知道后来的学弟和学妹们,是不是把那堵墙踢倒了?

学校户外的体育活动不好开展,只好开展室内的乒乓球活动。我现在的乒乓球技术,就是在那时打下的基础。就凭这,在大学里也能打上前三名,前两名都是中学乒乓球校队的,那是打得好又受过训练的,咱没法比。小学就更没有篮球、排球和羽毛球的场地了。但是,有一项不需要大场地,或者说需要更大场地的的体育活动,却在同学们之间悄悄地展开了,那就是“球王”马拉多纳脚下的足球。只要有一点场地,就可以自己练习射门和带球,也可以几个人练习过人和传球。有一阵子我迷上了足球,家里给我买了一个绿色的胶皮足球。

漫长的夏季一过,长江的水位开始降低,汉口这边便露出大面积的沙滩,沙滩软软的而且平坦,正是我们踢球的好场地。我们的“队日”活动常常在哪里举行。这时候已经发展到两个小队之间的PK了。记得一位P同学是上届留级下来的老大,短跑速度快,尤其是带球过人,足球踢得特别好,是我们小队的中锋。记得我是后卫,当时武汉话叫“摆客”,后来发现是英语中后卫“Back”的洋泾浜英语。原来武汉话曾经也受洋人租界的影响,例如小学生用的20公分(CM)的直尺,叫“米达”尺,来自英文公尺(米)“meter”。那时我们采取的三四三战术,一个跑得慢的Z同学作为我们的门将,其实打起球来都是一窝蜂地追着球跑。外人看起来就是一群孩子在一团沙雾追逐着一个时隐时现的绿球。

春天到来后,江水上涨,我们的足球场,像巨大的泰坦尼克号慢慢地沉入江水之中。我的足球,新买来时,胶皮足球上还有包有一圈密密麻麻凸起的小点,踢到后来,那层的小点都被磨掉,成了一个光溜溜的皮球。足球季结束了。我们只好另寻场地。

武汉不像北京,有美丽的北海,可以在上面“荡起双桨”,唱着歌过队日。不过,武汉倒是有个中山公园,里面有个人工湖,可以划船。可是一是距离太远,二是中山公园和划船都要买票,我们小孩子,哪里有钱买票?另外,武汉还有可爱的东湖,烟波浩渺,风景如画,也可以荡舟湖上,景色更胜于北海。只是东湖在武昌,对于没有钱购买车船票的我们,更加遥远不可及。

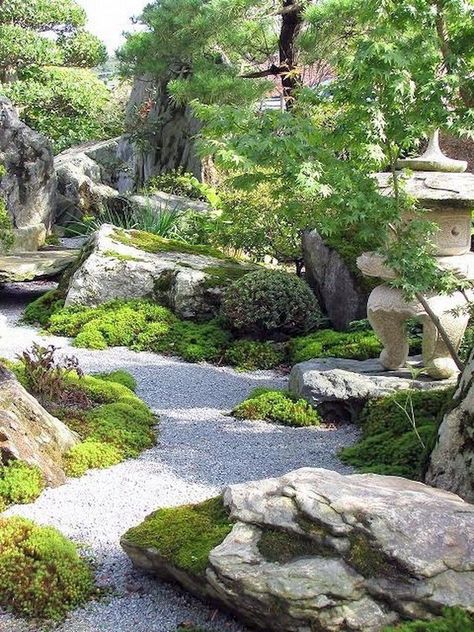

于是就找到了这个带有假山的公园。这个公园当时叫做“劳动人民文化宫”,人们简称“文化宫”,离我们学校很近。从黎黄陂路往江边走一个路口,到洞庭街和鄱阳街的交叉口,也就是巴公大楼的地方,往右拐。顺着鄱阳街直走,过一个南陵路口,下一个路口就是文化宫了。就是三个路口,大约十分钟的行程。最最重要的一点,文化宫是免费供劳动人民使用的。只有周末的晚上,文化宫放露天电影,要买票才能进入。记得电影院的票分为三档,最便宜的一张为壹角伍分。而文化宫的露天电影只要伍分钱,当然不分座位等级,一个露天剧场,用一堆长椅围了一个半圆型,谁先到,谁可以选择座位。

文化宫一进门是个圆型的台阶,上有鲜花排列,中间一眼人造清泉,内有金鱼。过后的右侧是一个很大的圆形场地,可供成人跳舞和孩子们溜旱冰,也可以在节假日举行各种庆祝和娱乐活动。场地的右侧有一个舞台,可在上面唱戏、表演节目和放电影。左边是供人们游玩休息之地,有一排假山,后面是一排玻璃报栏,里面有每天各地的主要报纸,记得有人民日报、北京日报、湖北日报和武汉晚报等。再往里走是一栋小楼,好像是工会机关的阅读室,有期刊杂志和一些展览陈列室,我们一般都不进去。小楼的另一侧是文化宫的后院,有一条树荫遮掩的小路,通往一个庭榭所在的人工湖,并通往幽密深处。通常是一些老人家在那里打太极拳和练气功的地方。我们一般都不去打扰他们。

我们的活动场所,主要在圆形场地和假山一代。这时候两个小队便分为红军和蓝军进行“军演”。一边攻击,另一边防御,看谁获胜。进攻的一方为找人和抓人,防御的一方为隐蔽躲藏在找不到的地方。文化宫对于我们这一二十人的小分队来说,大得绰绰有余。一声令下,队员们有的躲在舞台下或者舞台后,有的藏到假山洞里,有大胆的爬到树上,有聪明的混进小楼的阅读室假装读书,有不怕臭的躲进厕所里,有狡猾的混在大门口的人群里。总之,各自为政,正所谓“八仙过海,各显神通”。作为红军要抓住所有的蓝军,还真的不容易。

我属于打游击战的一种,所谓“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”。开始时躲在一个地方,有队友被敌方从舞台或者假山里捕获,我就“游击”到他们刚刚被捕的地方,一般敌方在短时间不会再回来搜查。当然行动要隐秘,不能让对方发觉。从这种对抗性的游戏中,可以观察到一些人的表现,谁灵活、机灵、动作快或者呆板、迟缓、反应慢半拍,总是能从最先被抓到的那几个人和负隅顽抗的最后的几个人就可以看出来。

红方的战术是,集中兵力围剿一个局部。像国军五次围剿共军的步步为营战术,然后再扩大战果,从舞台开始向假山一带,逐步推进,蚕食到厕所和大门口,此举基本上就把我蓝军主力全歼,不能不说红军的战略战术是很有效的。他们的指挥官,二小队的队长S同学和小队副H同学,后来参过军,证明都是大有出息的人材。最后只剩下一两个如我一般的散兵游勇不曾落网,好像还有我的小队副Y同学,听说后来像我家老哥一样,到VN参加过自卫反击战,真刀真枪的打过仗,也许记错了。

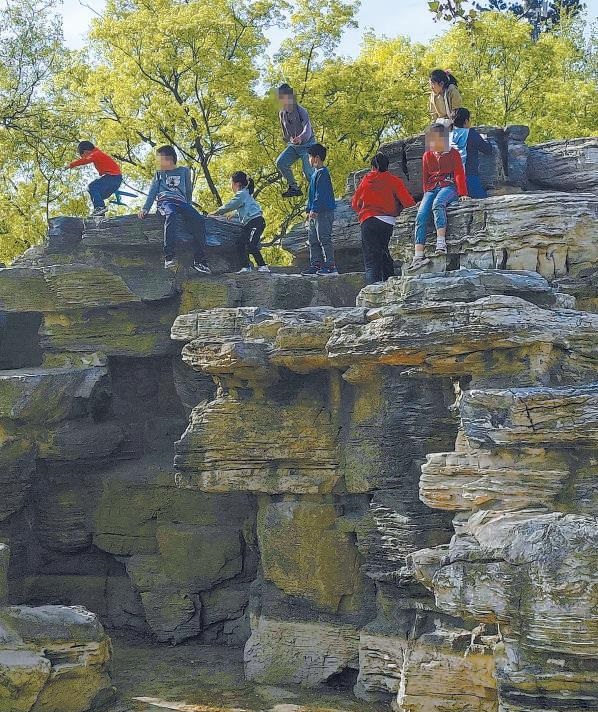

后来红蓝双方的PK越来越激烈。双方以假山为阵地,一方像“上甘岭”一样阻击对方的进攻,另一方则发起冲锋打穿插攻战山头。经过剪刀石头布的划拳,我们小队是进攻一方。

公园的假山不大,大概一人高,两头和中间有几级石梯,可供游人拾级而上。两边是凸凹不平的石块垒起的“山坡”,坡上是绿草和小树,中间一条羊肠小道,弯弯曲曲的不到百米。下面有一低矮的小洞,弯腰屈身可过。面对这种地形,敌方重兵守护的是假山两头和中间有石梯的地方。三个地方每个要点布置两三个人,再加上几个流动哨四处观察我方动向。看起来不错,不过二小队一共才十几个人,这样分兵把守,就将兵力分散了。

我们决定采取声东击西的障眼法,先派一部分人(四五个人)由我带队,在假山一头呐喊佯攻,吸引敌方注意,调虎离山,让对方赶紧调集重兵到一头来防守。然后我方主力部队由小队副带领,在山洞的掩护下,急行军大穿插运动到另一头,以绝对优势的兵力(七八个人)强行从另一头的楼梯进攻,并同时从假山坡一旁的石壁往上攀爬,很快就占领只有两三个人守备的山顶。将对方的队旗拔掉,插上我们小队的红旗。待对方发现我方意图后,急调重兵驰援,我军出奇兵速战速决,早已解决战斗。

此刻,我方佯攻部队,趁敌军掉头驰援之际,杀个回马枪。注意,这是这场战斗胜负的关键。我们因为以少胜多,开始要雷声大雨点小,造成大部队强攻之势,自己则虚虚实实,保存实力。一旦大部队强攻开始,对方调兵回防之时,就随时伺机而动,待敌方主力赶到中间,趁机从假山平缓的石壁攀越而上,打的就是个时间差。一旦敌方主力回过头来对付我们,我们已经迅速登上山。游戏规则是,一旦上了假山,就视为成功。

只可惜,我们这个组有个足球门将Z同学。Z同学平时是个斯斯文文的白面书生,学习不错,毛笔字写得好。全年级毛笔比赛,他第一,我第二。不过我知道,论起写毛笔字来,我跟他的差距,至少相差几个年级的档次。他的绘画功底也很好,当我用圆规和米达尺画太阳和地平线时,他已经会信手画人物和静物了。人站立时,头与身体的比例为七分之一,坐着的人,头部比例为身体的五分之一,都是从他那里听来的。那时我们图画课还没有学到这些呢。想必是天分和家传的原因。不过他在体能方面,就没有我这野猫子灵活(上帝是公平的)。当我们小组所有人都顺利按计划登上假山,他却因为动作慢,被几个敌方阻止在山下。最后,他成为敌方大队人马全力阻击的一个人。如果他上不来,我们就不能算完全胜利。

敌方这时提出来,如果Z同学投降,双方就是算“和”了,就可以在三十八度线签署停战协定。但是Z同学拒绝投降。于是他在山下左冲右突,结果可想而知。对方又摆出开始的阵势,重兵防守要道,机动队伍随时出击。我们在山上的队友都明白,Z同学已经贻误了战机,凭他的体力,在对方全力防守情况下,上山是不可能。于是大家劝他投降,双方讲和。不料,Z同学竟然颇有一股文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的视死如归的气概,坚决不降。

此刻,这个书呆子让我好生佩服。怎么办?我于是跟对方队长提出,我下去代替Z同学,由我一个人进攻你们全队防守的山。对方队长认为这是一个不可能完成的任务(Mission Impossible),于是答应了。于是我下得来山,替换了英勇不屈却手无缚鸡之力的书呆子同学,然后躲在山洞里想辙。看来,只有利用对方薄弱的环节偷袭制胜。

我知道在洞的右前方,离开石头阶梯较远的地方,有个平缓的石壁,比较易于攀登。于是我从相反的探出头去,做了一个要出去的动作。上面的守兵见了,大喊“在这里!”于是一伙人就涌了上来。等了一会儿,让他们猜猜我的下个动作。我又从右后方跑了出来。“在那里!!”上面的守兵又喊道。这回我迅速回到洞里,从另外一个洞口快速朝右前方冲出去,等上面的人回头发现后,我已经窜出去十几步远,他们追不上我了。

说时迟,那时快,我手脚并用,就在追兵到来前爬了上去。按道理说,一旦我的脚接触到假山地面,我就算登上山了。谁知道几个追兵来势太凶猛,当前面的追兵看到我刚爬上来,正打算止步时,后面的没有看清,继续一拥而上地冲过来。就在我正要站起来大喊一声“我上来了!”之际,前面的追兵被后面的追兵一阵推挤,在我立脚未稳之时竟将他的身体撞在我身上,几个人的力量让我失去重心,站立不稳,仰头就从假山上后倒了下去。

要是在平时,一人多高的假山,从上面跳下去,我一点事儿都没有。可是这是后仰而下啊,以前可没有学过后空翻。情急之中,手不自觉地在对方的衣服上抓了一把,就这么一点阻力,将我的身子侧了一些过来。在飞身下山的过程中,我手脚自动展开,落地时左手先着地,扑通一声,然后顺势一滚,右咀啪的一下,不知磕到什么东西。等我爬起来,晃了一晃身子,还好,人还能走动。就是下唇有些麻木,口里有点腥,舌头上好像有点东西。吐出来一看,一口带血的吐沫中,有个硬硬的小白点。事后发现,左手腕关节有骨折现象,那个小白点,就是从我前门下牙磕掉的一小块碎屑。

事故的发生,出乎大家的意外,于是双方匆匆收队。临走前,我严肃的告诫大家,这件事到此为止。谁都不许跟学校汇报和在班上同学们中传说。这件事应该只有当时参加队日的男生们知道,不知道后来他们泄密了没有。

当然,这个前门下牙的故事还没有完,一直延续到晚年的美国。不过,那是下一个故事了。

03/21/2024 星期四