不久前,在美国俄亥俄州,发生了一起火车脱轨事件。

该列车由诺福克南方铁路公司运营。列车大约150节车厢中约有20节载有危险品。为了避免可能造成更广泛损害的爆炸,公司对火车上的一些化学品进行了控制释放和燃烧。燃烧释放到环境中的化合物包括:

• 丙烯酸丁酯,一种带有水果气味的透明液体,会引起呼吸困难和皮肤刺激。

• 丙烯酸乙基己酯,一种用于制造油漆和塑料的透明液体,会刺激皮肤、眼睛和呼吸道。

•乙二醇单丁醚,一种用于制造油漆和清漆的无色液体。

•氯乙烯,一种用于制造塑料产品的无色气体。

在一项让人们接触高浓度化学物质数小时的实验中,一些受试者报告眼鼻受到刺激、头痛和呕吐。毒理学家描述这种气体有“温和的甜味”,短期内吸入会导致头晕、头痛和嗜睡,长期接触会导致一种罕见的肝癌。

看到这些化学品,仿佛让我又闻到那曾经熟悉的味道,不禁想起当年的一件小事。

上世纪80年代,我在华府读书。课余时间打工挣点零花钱。我找的是一份房屋装修公司的工作。这个工作最大的好处是时间比较灵活。除了周末去打工,平常没有课的时候,也可以去上班。

后来发现,这份房屋装修工作,对今后自己家房屋装修非常有用。曾经买过一个二层楼是两个主卧的连栋屋(Townhouse),我将其中的一个主卧室改成两间卧室。一间作为女儿的卧室,另一间作为客房兼办公室。后来,又在后院搭建了一个阳台,将住宅空间扩展到室外。最后,将原来空荡荡的半地下室,装修成一个卧室、浴室、洗衣间加娱乐室的生活空间。看到这些自己的劳动成果,颇有一种小小的成就感。不过,这些都是后话。

装修工作多半是体力活,尤其是装卸货物时。一大堆的木料、墙板、水泥等建筑器材和大型家具、厨房用具等全靠我们人力来搬运。好在那时年轻力壮,虽说辛苦,但还扛得住。再说,比起同辈知青上山下乡吃的苦,那可是好多了。有次,一位当年的学生来访华府,还夸过我身体好,尤其羡慕我小腹上那六块鲜明的腹肌。这都多亏了装修工作的体力锻炼。毕业后,坐了办公室,六块腹肌悄然间合成了一块,愧对众人!

一次,公司接到一个餐馆的活。原先的餐馆关门了,被另一个老板买了下来。要求我们将原来的设施全部拆除,然后装修成一个新餐馆。记得一天晚上,由我带着一位新来的工人来给餐馆涂油漆。那时候,我已经可以独当一面,成为可以带“徒弟”的师傅了。

美国刷墙的涂料,大致分为两种,水性和油性。一般的家居涂料都是水性的。而餐馆和商业建筑多用油性的。油性涂料干了后,表面光滑,弄脏了容易用水或者清洁剂擦拭干净。

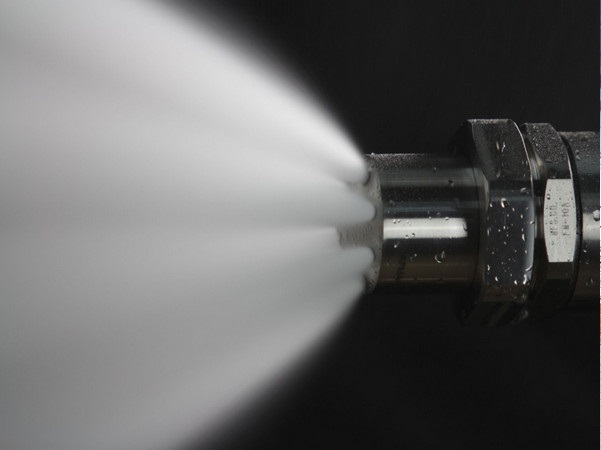

以前我干过这活儿。大型的工地涂油漆都是用喷枪。喷枪中喷出的涂料,在高压下形成薄雾妆,喷洒到墙壁上,干了后,就牢牢地吸附在墙面。施工中,其中有一小部分会弹射回来,以极细小的颗粒在空中漂浮。工作时间长了,会薄薄地洒落在身上,眼镜也会蒙上一层薄雾,而变得模糊,甚至透过口罩吸入鼻中。所以,我们都是速战速决,喷完一间房间,赶快关上门,转移到新阵地。

这位新来的工人,是位来自福建的年轻人,不知通过什么关系,混到我们公司。我对他交代完如何使用喷枪和注意事项后,就像抢劫银行的蒙面大盗一样,里面戴上口罩和防护镜,外面将整个头部套在一个防护套里,全副武装起来。

然后,带着他示范了一遍操作过程,看着他会操作了,我带着他一起喷了一个房间。问他会了没有,他说能行。我就给了他一间房间,看他自己操作。

说实在话,这个活说容易,也真的容易。拿起喷枪,二拇指一勾,涂料就喷出去了。但是要将工作做好,也不是那么容易,需要掌握好力度和喷射距离。不然会喷得墙上厚一块薄一块,厚的地方涂料会哭着流下眼泪,薄的地方墙基底色仍然可见。

观察了一会儿,又指导了一下,让他注意不要喷得太厚,就自己干活去了。大家都有各自的工作任务。

过了好一会儿,隔壁房间忽然传出了哭声。要是出现什么工伤事故,那可就麻烦了。赶紧过去一看,原来新工人蹲在地上吭吭唧唧抹眼泪。忙问他怎么回事?他说味道太大了,头痛难受,快受不了了。

原来,这种油性的涂料,里面就有类似香蕉水味道的化学物质。现在想来,就是俄亥俄州出轨列车上运输的化学品,丙烯酸类和乙二醇类用于制造油漆的化学用品。涂料中有这种化学成分,我猜想,易于挥发,涂料干得快。

不知道是我工作的时间长了,嗅觉有些麻木,还是自身反应迟钝,虽然觉得味道有些刺鼻,但是还不致于到恶心呕吐的地步。说真的,我没有想到他的反应会那么大。于是,赶紧带他到外面呼吸新鲜空气。

休息了一阵,见他好些,便跟他聊起天来,以转移他的注意力。小伙子说家在福建,是家里的独生子,刚到美国不久。我没有问他怎么来的,但猜想他大概是偷渡过来的,跟我认识的许多福州人一样。他家在农村,但是从小没有干过体力活。原以为到了美国能挣大钱,没成想竟干这种脏活累活,身体累不说,这种脱离了父母关照的精神委屈更是让他都受不了。

我能理解,中国有许多家庭,从小把独生子捧得像宝一样,像温室的花朵,一受到社会上的风吹雨打就受不了。而我们这一代人,比他们还小就被扔进社会,远离父母上山下乡,现在回头看,福兮祸兮?

不过,要说挣钱,还真是美国好挣。当年我在中国教书,一个月100多人民币,相当于那时的30美金。到美国餐馆洗了一个月的盘子,就挣了1000多美元。扣除房租100元,由于吃在餐馆(中晚餐),一个月省下800美元。按当时兑换率结算,相当于3000人民币,是我两年的工资。我做装修工,老板按每小时7美元现金结算。一天50多美元,超过我教书一个月的工资。当然,我并不是为了这几个小钱而远涉重洋。不过,对当时中国农村人口而言,那简直是天大的差别。

我的恩公,一位1949年随国军转进台湾的老军统,当年华府福建同乡会的大佬,在中美建交后,将他留在大陆的三个儿子接到美国。我到华府时,他们都各自在中餐馆当老板。有时跟他们聊天,听他们偷偷讲如何请人将他们100万现金带回中国,其中过海关的冒险经历。那时,100万美金对于刚到美国的我来说,无异于天文数字。他们到美国才不到十年,也不知道他们怎么就挣了那么多钱?

话又回到眼前的这个新工人身上来。讲到伤心处,委屈的眼泪又开始滴答下来。当时,我觉得这个独生子太娇气,男子汉,怎么点事情就哭鼻子。我在他那个岁数,干的活比他累的多。我不知道如何安慰他,也不想安慰他。这是他的选择,他需要独自面对这一切后果,苦或甜。

现在,我不会那样对待他了,我会告诉他,华盛顿不相信眼泪。

因为我知道,幻想和现实存在距离,欢笑和痛苦比肩共生,悲伤和幸福相互辩证。如此,才构成我们浪漫和沧桑的丰富人生。

03/02/2023 周四