从一块兵家必争之地,到两百六十年的太平盛世。

第一回:尾张这块地,不简单

说起尾张国,你以为它只是今天名古屋那一片城?那就错了。

这里,是京都通往关东的“咽喉”。车马要通,兵马要行,粮草要运,商贾云集——谁握住了尾张,谁就扼住了日本的命脉。

战国乱世,谁都盯着这块地,简直像在地图上用朱笔画了个圈,写上四个大字:“必争之地”。

而我们的故事,就要从那古野城里一位不太安分的“富二代”说起。

第二回:富家子弟织田信长——偏要把天翻过来

那一年是1534年。日本正值战国,中国大明嘉靖年间。

在尾张的那古野城里,一个孩子出生了。别人抓周抓的是笔墨算盘,他却仿佛要一把抓住整个天下。

他叫——织田信长。

家里什么条件?大地主、大名门、有兵有粮。标准的豪门子弟。可这位少爷偏不按常理出牌。

别人重礼法,他嫌束缚;别人拜寺庙,他抬手就拆;别人打仗循旧制,他却说:“来,把铁炮给我。”

于是1555年,他夺取清洲城,一脚将尾张真正踏在脚下。

到了1560年,桶狭间。今川义元率数万大军浩荡而来,信长手中兵少将寡。

旁人皆叹:“完了,这纨绔子弟要交代在这儿了。”

信长却仰天一笑:“人多?下雨了吗?”

雷雨交加之中,他一刀斩落今川义元首级。日本战国的历史,从此改写。

他立在清洲城头,掷下一句话:“天下布武。”

意思很直白:旧规矩到此为止,这个天下,我要重新写。

第三回:草根逆袭丰臣秀吉——我替主公把路走完

在信长身边,有个不起眼的小个子。

出身?尾张中村,农家子。本名?木下藤吉郎。

放在今天,大概就是:没背景、没学历、没资源,全凭一口气硬撑。

他早年成长于名古屋一带,后投身织田信长麾下,成为其家臣。

但这人有一样本事不得了:看得透人心。

信长性急,他善于补台;信长要战,他负责把后勤理得清清楚楚;信长志在天下一统,他就一步步把版图铺开。

别人拼家世,他拼的是滴水不漏的执行。

后来,本能寺之变,信长死了。天下愕然。

群雄蠢蠢欲动:“轮到我了罢?”

秀吉却一拍桌案:“都别急,先开会。”

大家还在算辈分、讲资格,秀吉一句话定调: “继承人是信长的孙子,剩下的事,我来办。”

立嫡系亲孙子,是为了合法性;用还在玩木刀的小男孩,是为了过渡。

接着,他迅疾出兵山崎,击溃明智光秀。短短数年,这个出身最微末的人,一步步登上了权力的顶峰。

他走完了信长未竟之路,统一日本。

天皇赐姓赐名:丰臣秀吉。

历史在此第一次证明:在这战国之世,只要够坚韧,出身从来不是定数。

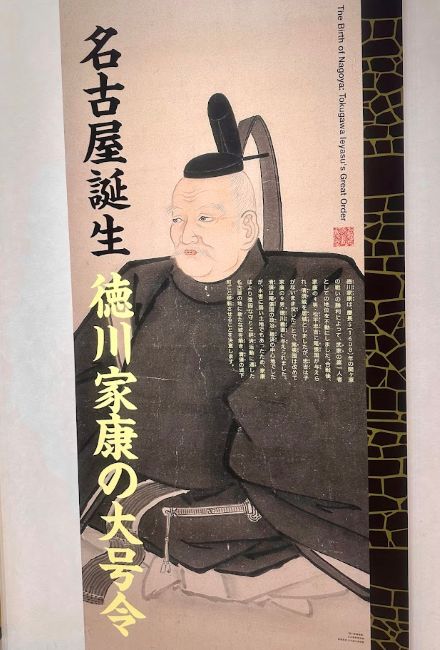

第四回:忍耐之王德川家康——我不急,我等

最后登场的,是个真正的“慢性子”——德川家康。

年少时什么身份?人质。

在尾张、在敌营、在夹缝里长大。他学会的第一件事不是征战,而是——忍耐。

别人争先,他守拙;别人争一城一池,他谋百年之局。

信长在时,他与之联手;秀吉在位,他俯首称臣。直到——关原之战,一役定乾坤。

1600年,日本从乱世走向秩序的转折点。此时的中国大明,也已步入晚期。

赢到最后的,不是最狂的那个,也不是最聪明的那个,而是最能等的那个人。家康赢了。

十年后,1610年。他做了一件极具“德川风格”的事:将清洲城的百姓整体迁至那古野旧址,在此重建一座城。

命名为——名古屋城。

然后,他说了一句影响日本未来两百六十年的话:“兵戈之事,到此为止罢。”

江户幕府,由此开启。刀兵入库,兵马归田。日本进入了长达二百六十余年的太平岁月。

尾声:一方水土,三种人生

回望这片土地——

- 豪族之子信长,

在尾张点燃了改写历史的第一把火; - 平民之身秀吉,

从田间一路走向天下人之位; - 人质出身家康,

在名古屋筑起了和平的基石。

所以你说,

名古屋仅仅是一座经济之城吗?

不。

它是——

日本从乱世走向治世的起点。

记自日本游——名古屋 Nagoya

01/26/2026 整理于瓦蓝湖