世界是一本书,

那些不旅行的人只读一页。

浮光掠影的旅游

也胜似手机的漫游。

山人

离开圣弗朗西斯科广场,我们的下一站是“武器广场”(Plaza de Armas)。这是根据事先在网上下载的谷歌地图(Google Maps),而安排的自助游路线。根据我们的经验,如果到古巴游一、二天,完全不用邮轮安排的岸上游服务。邮轮的旅游服务,最便宜的要$90一个人,只有两个小时的行程,而且全程还是走路。

我们一行四人自助游,一个上午就把老城区和中央区,以及部分新城区(革命广场纪念碑)等参观完了。当然,我们还坐了哈瓦那的老爷车,$15一个人,其中包扩小费。中午回到邮轮吃午餐,下午又继续到老城区的部分,参观海明威住过的旅馆,喝海明威常喝的鸡尾酒莫吉托(Mojito)。甚至走到更远的老城区西南,在街面凸凹不平,地上雨水冒着气味小巷中,去体会古巴社会主义的供销社和粮店。直到尽头的滨海大道上,才在晚霞初上时返回邮轮。我们全程的消费,包括购买古巴雪茄、兰姆酒、和现场烘培的咖啡豆,每人不到$80。这些将在后续中慢慢道来。

走过淡黄色的贸易大楼,往右拐,向靠海边的东北方向走,就进入了哈瓦那的小巷。沿着古老窄小的街道慢慢看,仿佛时光的流逝也不慌不忙的。老墙多是石头砌的,很厚重。斑驳陆离的墙上雕刻着时间的磨蚀,写满了岁月的风霜。哈瓦那小巷的大门,门上包着铁皮,钉着加固的铁钉,像是缩小了规模的中国城门,显示着海防城市稳重和坚定。虽然是一上锁人家就知道了的大门,可是,就是想进去看看大门后面,到底是民居住宅,还是里面深藏着豪宅大院?早上八点钟,路上渐渐地有了行人。过了两三条街道,前面忽然开阔起来。右手边路牌标着Plaza de Armas,武器广场到了。

过了石块铺就的马路,对面就是武器广场。我以为会看到大炮什么的,就像美国的港口要塞一样,总会陈列着一些当年的大炮。其实,广场里什么武器都没有。古巴的历史最早追朔到1492年10月,哥伦布发现新大陆。1511年成为殖民地后,于1515年建立哈瓦那。武器广场是哈瓦那最古老的广场,建于1520年代早期,距今600年。广场的中心是一个白色大理石雕像,是纪念首次发动古巴独立战争的塞斯佩德斯(Carlos Manuel de Céspedes)。塞斯佩德斯本人是种植园主和律师,他解放了自己的奴隶,发动反抗西班牙殖民的起义,建立战时共和国,自任总统。因此他被称为古巴国父(Padre de la Patria),西班牙语为祖国之父,类似中国近代的革命先驱,国父孙中山先生。古巴纸币100比索的图案就是他的肖像。

此刻,曙光已经从海面上柔和地铺洒在广场。周围高大的棕榈树和木棉树开始呈现红色,环绕着白色雕像。古巴国父身着燕尾服,左手插在裤袋里,双脚踏在他曾经为之奋斗牺牲的国土上,两眼遥望大海,也许在沉思,也许什么都没有想。一只鸽子,悠闲地停立在国父雕像的头上。

听说武器广场大白天会有很多活动,如书市、音乐会、参观博物馆等。但是,我们可能来得有点早了,没有赶上热闹。有道是“武器广场无武器,周围花红映树绿”。与其说叫武器广场,还不如叫国父或者塞斯佩德斯广场。其实,在南美的许多国家里,如智利和秘鲁等,包括美国的新奥尔良,也都有这种“武器广场”, 这是西班牙殖民地城市的一个特征。广场的主要用途是集会、宗教和社会活动的中心。

面对国父的雕像的是一个三层楼的建筑,据说是殖民地时期的总督府。路中间陈列着一辆老式的蒸汽机火车头。火车头孤零零地看着街道对面黑色栏杆里的堡垒。要塞中陈列有老式大炮,像当年大清朝的虎门要塞一样。里面有鲜花绿草,有护城河跟吊桥保护,像是驻军指挥部。这里四周铁栏杆围绕,不对外开放。看见一个铁栏杆的大门,上面没有锁,试着推了一下,推不动,好像是锈住了。从外面看着里面的大炮和要塞的城堡,这里更像武器广场。很想进去参观,摸摸大炮,走走吊桥,登上堡顶,从里面体会几百年的风霜,一览哈瓦那的今天。

兵器广场旁的拉富埃尔萨城堡(Castillo de la Real Fuerza)更是哈瓦那的历史地标建筑。城堡建于1538年,是古巴最古老的城堡,也是整个美洲第二座最古老的城堡。城堡建筑呈方形,四周围墙环绕,顶部塔楼高耸,塔顶安放的一尊印第安少女“哈瓦那”铜像格外引人注目,哈瓦那这个城就是因此而得名的。

城堡前面陈列着大炮,后面却是大片绿地,有人在里面修理草坪。一个白色的艺术雕像在绿茵中格外显眼。那是一个白色的圆圈,就像空军体检要在一个大铁环中旋转一样,圆圈裹着一个全裸的男士,四肢45度角打开面对观众。胸部肌肉线条明显,腹部六块腹肌依次呈现,就连阳具也是清晰可见。因为隔得较远,面部只见高挺的鼻子,应该属于欧罗巴人种。跟他背靠背的还有一人,在一个方框里面,双臂伸直展开,与并立的两腿各自成90度直角。由于第二个雕像是背面,因此无法判断其性别。从石雕的线条来看,似乎应是男士。不过按设计风格来看,应该是天圆地方,阴阳合一,似乎应该是一名女子才对。可惜没有时间到雕像的背面去看,又留下一个未解之谜。

要塞面对大海。沿着海岸是一条滨海大道。对面有座小岛,上面也有炮台要塞,护卫着古巴的首都哈瓦那。中间是一条水道,大约一千公尺宽。有些人在海边钓鱼,我们顺路走到海边去观看,想看看他们钓的是什么海鱼。几个钓鱼者或者垂钓,或者甩杆,但是均无所获。也许鱼儿们还在昨夜的梦里没有醒过来。

一艘老式无敌西班牙战舰在岸边驰来,战舰挂满了彩旗,身着白色军服的海军官兵列队敬礼。岸上和舰上传来阵阵欢呼。

我曾经无数次地想,一个小小的西班牙,凭什么在16世纪就拥有所谓西班牙无敌舰队(Spanish Armada)称霸海上,发现并称霸美洲大陆?直到今天,南美大陆上,除了巴西外,基本上都讲西班牙语,其中也包括古巴。16世纪的世界,除了西班牙无敌舰队以外,还有麦哲伦船隊环绕航行世界;既有大英帝国在工业革命中崛起,又有西方向美洲新大陆的殖民。

中國此刻呢?正是明朝兴盛时期,也有郑和下西洋的壮举。只是,从此之后,欧亚拉开了距离,伴随着美洲的崛起,中国仍旧闭关锁国,固步自封,终于导致近代鸦片战争之败和甲午海战之耻,以至于近百年的外辱。历史悠久,人多势众,都不管用,不进则退,当下的炎黄子孙当奋发图强,迎头赶上。

海风中,哈瓦那醒来了,一片和谐平静的景象。街道上车辆渐渐多了起来,有公交车,货车,出租车,还有供游人乘坐的马车,更多的是一些色彩鲜艳的老爷车。据说这些老爷车都是1959年古巴革命胜利前留下的。古巴革命后,美国对古巴禁运,这些年来古巴基本上就没有进口什么新轿车。

走在路上,一位古巴人上来跟我们搭讪,原来他是给老爷车司机拉客的经纪人。问我们坐不坐老爷车,并开价两个小时四个人一百六十美元。临行前,听朋友说哈瓦那老城区半天就可以走完。虽然中央区到新城区坐车不远,但是走起来就累了。经过一番讨价还价,双方同意五十五美金,四个人一个小时的老爷车游。

马路对面有个停车场,里面稀稀拉拉听着几辆车。正如西谚说所“早起的鸟儿有虫吃”,这就是为那些勤劳发家致富的人准备的。我们看中了一辆红白相间的福特敞篷车。一问,是1945年的车。天哪,这里还有中国抗战胜利时候的车子在开着,都七十多岁了,比我们的岁数都大,早该退休了!要在美国,那就是古董车了!可是在古巴,它们还在工作着,看起来外表状况还很好。(我曾经买过三辆美国新车,开不到十年都出了毛病,换掉了。)

车子干净漂亮,外表很好看。司机是个年青人,典型的古巴巧克力肤色,会讲一点英文,很健谈,一路上不停地介绍沿途的景点。我们坐在福特敞篷车上,哈瓦那带着早上的海风扑面而来。汽车在大街小巷间穿行,人们站在门口看着我们,身边也有骑着摩托车载人的超过我们。经过一些具有哈瓦那标志性的建筑,司机都会介绍,如大旅馆、政府机构、名人住宅等等。一路上我打开手机,记录下来的有哈瓦那大剧院、国会大厦、唐人街、孔子学院、哈瓦那大学、使馆区、革命广场、哈瓦那国家医院等等。

哈瓦那的天气变化很快,如同翻书一样,早上太阳在海边对我们微笑,车子开到城里后,天空就开始阴云密布,大块的乌云在头上堆积。当我们开过宽敞的马蒂大道时,手机中的哈瓦那大剧院和国会大厦还在蓝天白云之中。转弯过了中国城的大牌楼后,街道变窄。天就开始阴沉下来,不久就掉下了雨滴。司机问是否要拉上活动的遮雨顶盖,我们谢绝了。我们坚持要体会真实的哈瓦那,不管它是艳阳还是阴雨。

司机戴着一顶浅黄色短檐草帽。我戴着女儿送给我的礼物,一顶正宗巴拿马白色短檐草帽。既不怕太阳晒,也不怕小雨淋。坐在敞篷车上,左顾右盼,十分得意。不料,乐极生悲,一阵雷雨鼓吹一股旋风忽然从天而降,将头上小帽席卷而去。司机见状,立即停车,并吩咐我不要下车。我的小白帽还乖乖地趴在被雨水洗净的马路上。他见后面没有车跟上来,倒挡一挂,一脚油门,车子迅速往后倒去,直到草帽前,他下车帮我拿起草帽。这一切,就发生在几秒钟之间,干净利落。等我们回过神来,车子又行驶在通往革命广场的大道上。以后的一路上,我的手一直按着帽檐,保持着对路人行注目礼的姿态。目睹这一幕,我们决定要另外追加小费五美元,不仅是为了那顶帽子,更是为了司机的超专业服务。

革命广场(Plaza de la Revolución),雨后显得格外清新。何塞·马蒂纪念碑 (José Martí Memorial),高 109 米,为哈瓦那市最高点之一,以其独特的纪念碑造型耸立在广场中部的高地上。马蒂纪念碑的意义相当于中国的人民英雄纪念碑和美国的华盛顿纪念碑。

哈瓦那的革命广场相当于北京的天安门广场,古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗曾多次在重要场合,对超过100万人次的古巴人发表过讲话。来此之前,我印象中的革命广场应该是纪念古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗,至少有他的雕像或是照片,就像天安门广场一样。出乎意料,竟然没有!广场纪念碑下是坐着的何塞·马蒂。

在武器广场我们看到一个汉白玉的国父雕像,这个马蒂是继塞国父斯佩德斯独立失败30年后的另一个革命领导人。1895年,当太平洋上中日甲午海战后,大西洋的马蒂率领起义军在古巴东部登陆,队伍扩大,但不久马蒂在战斗中牺牲。马蒂在古巴独立革命中有着很高的威望,从革命广场的这尊雕像,到那条从海边到市中心,沿途有哈瓦那大剧院和国会大厦的宽大马路,就是以何塞·马蒂命名的,有点类似北京的长安大街,或者中国其它城市里的中山大道。

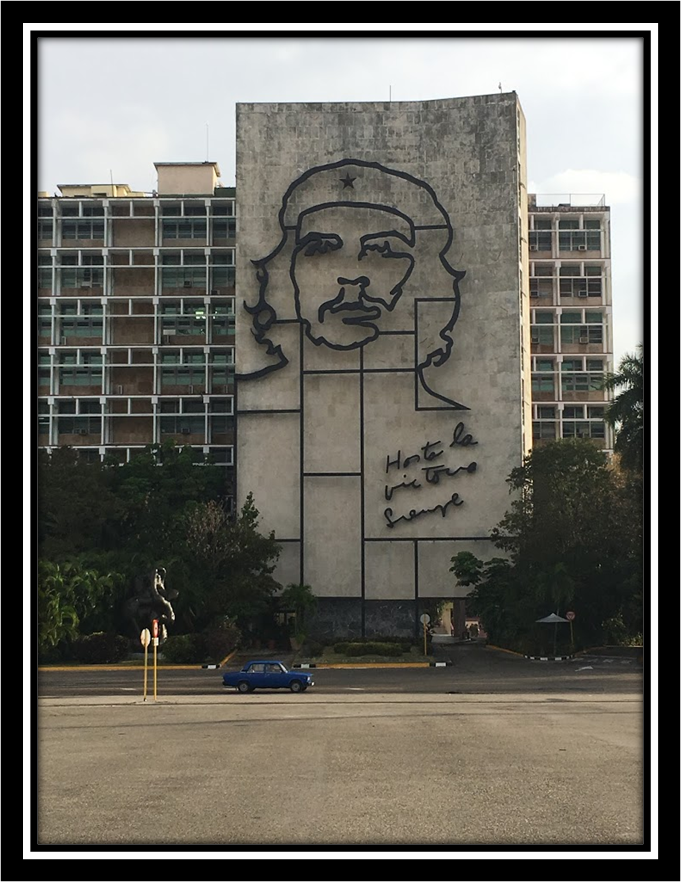

坐落于广场四周的有国家图书馆和许多政府机构。纪念碑对面是内政部大楼和电信部大楼,其中内政部大楼上有著名的切·格瓦拉的画像及其名言“直到最后的胜利”(Hasta la Victoria Siempre) 。这里应该悬挂菲德尔·卡斯特罗画像的地方,为什么是切·格瓦拉?这一点很令我惊讶,哈瓦那很少看见菲德尔·卡斯特罗的像。难道他不搞个人崇拜吗?

中国人民可能不太熟悉格瓦拉。其实,格瓦拉的名气在拉丁美洲,甚至在全世界,都要比卡斯特罗有名。格瓦拉出生于阿根廷,他是古巴革命的核心人物之一。1956年卡斯特罗兄弟、切·格瓦拉等82名革命者从墨西哥返回古巴,开展游击战争,直到三年后的1959年,起义军进入哈瓦那。革命成功后,他被授予古巴公民身份,担任古巴政府高级领导人。另外,他也是文笔锋利的作家与日记作者,著有《古巴革命战争回忆录》和影响深远的军事理论著作《游击战》。格瓦拉于1965年离开古巴后,到刚果、玻利维亚等地训练游击队,进行反政府的游击战争,直到1967年在玻利维亚的游击战中牺牲。

面对格瓦拉的巨幅画像,和他的 “直到最后的胜利”名言,不管别人怎么评论他,我都深深地表示钦佩,就跟我佩服圣方济各一样。他是有信念的,并为此信念奋斗致死。这不就是人活着的意义吗?

同时,我回在想1967年的我经历了什么?那时的神州大地上,也在进行一场史无前例的革命。当年武汉发生了“七二〇事件”,以及后来日益升级的武斗。我则从经历了革命顶峰五光十色泡沫的破裂,到被革命的洪流卷入谷底垃圾的灰暗。在体验了人生瞬间荣辱的变化后,我遁入空门,做了一个逍遥派,远离革命的喧嚣,最终,如切·格瓦拉所言,熬到“直到最后的胜利”。

车行至此,一小时的老爷车游就到达终点,于是老爷车沿着滨海大道打道回府。我们付了司机55美元,另加上5美元的小费。这一个小时真的是超值。建议大家到哈瓦那一定要尝试一下老爷车哦。

下面,我们将开始步行,继续深入哈瓦那的腹地,并试图完成我此行的采购任务。

欣闻到古巴去,都要买三样东西:雪茄、咖啡、兰姆酒。

2019年4月17日 初稿于佛罗里达瓦蓝湖

2023年2月28日 修改于佛罗里达瓦蓝湖