云冈石窟

当我们的车轮在三晋大地上走过了中国佛教四大名山的五台山和中国三山五岳的北岳恒山后,下一步又将驶向何方?

问四大石窟 佛何系北魏

如果,有人问我,中国四大石窟是哪些?我可以正确的回答三个。第一个就是我们下一站的目的地。其中的原因是我曾经参观过第二个的洛阳龙门石窟,并由此知道了山西还有一个姊妹石窟——大同云冈石窟。第三个是丝绸之路上无人不晓的甘肃敦煌莫高窟。第四个我不知道,瞎猜一个重庆大足石刻,那也是很著名石窟。经查,第四个是位于甘肃境内天水市的麦积山石窟。

生平参观过第一个石窟,时的洛阳龙门石窟,那还是在上个世纪的七十年代中期。我们地质大学的学生每年都要四处野外实习,那一年我们到河南实习,路过洛阳,顺路就参观了位于洛阳市南郊伊水两岸的洛阳龙门石窟。那些巨大的石雕,神态逼真,栩栩如生给我留下了深刻的印象。记得我们还争相试着去抱其中一个罗汉的脚腕。据说是如果双手合起来能够抱住佛脚,就是佛祖保佑的有福之人。那佛脚粗大,一般的同学上去都抱不住。只有几个同学可以抱住,我就是其中之一。结果证明,历经九九八十一难后,佛祖真的一直保佑着我。

带队的老师告诉我们,那是北魏时期皇帝迁都洛阳后的石雕(约公元500)。在此之前,还有一批石雕在山西大同,北魏迁都前的首都。即先有大同,后有洛阳。奇怪的是,甘肃的敦煌莫高窟和天水麦积山石窟也都是建立于北魏这一时期。北魏是个什么王朝?为什么这些石窟建成于这个时期呢?

魏晋南北朝 五胡十六国

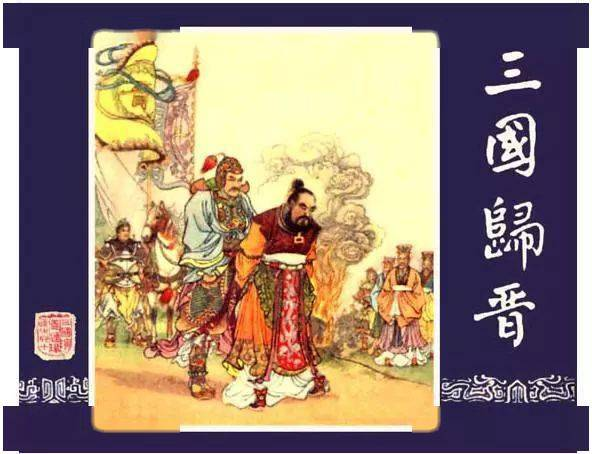

要说历史知识,我只有小学程度,因为我在十年动乱中上的中学。除了没有正常上课以外,这些过往历史,统统都是要批评的“封资修“知识。进入大学后,由于工科院校和专业,也没有正经地学习历史。小学课堂就教会了我一句中国历史:唐宋元明清。对唐以前的了解,都是断断续续、片片段段从连环画和小说野史中得来。对夏商周的了解出自《封神演义》,对春秋战国的了解来自《东周列国志》,然后从《三国演义》知道汉和魏晋,又从《隋唐演义》才从隋朝演义到了唐朝。

由于没有系统学习历史,对三国归晋后到唐朝之间的几百年历史,一直就像浆糊一样是“糊”的。其中包括魏晋南北朝,以及五胡十六国(五胡乱华)的历史。不料,这一趟山西游,重新面对北魏的石刻和身后的历史,倒替我补上了这一颗。

如果不了解这些石雕背后的历史和人物,人们看到的不过就是山上的一堆石头,除了外表造型以外,没有任何内涵和意义。就像沙滩上的一座沙雕城堡,一阵海浪后就会消失得无影无踪,或者像雪地上的一组冰雕宫殿,阳光一照就化为水汽在世间蒸发。

不妨就先从“魏晋南北朝“一词开始。“魏”指的是三国里的曹操家的那个魏。而”晋“主要指的是魏蜀吴三国亡后归晋,那个“司马昭之心,路人皆知”司马家的晋朝。晋定都洛阳(西晋),50年后亡国。北方从此进入五胡十六国,亦称五胡乱华时期。中原汉族士族臣民从洛阳南逃,史称“衣冠南渡”。后重建晋朝,定都南京(东晋)。 “南北朝”则指东晋朝灭亡后,南北对峙形成的几个朝代,直到隋朝建立,长达近四百年的“魏晋南北朝”才算正式结束。

而北魏(386-534年)是北朝时期的第一个朝代,由鲜卑人拓跋珪所建立,定都山西省大同市。鲜卑人,据考证,祖先是古代西伯利亚的游牧民族部落。汉朝时期,非常可能居住在今天的大兴安岭北麓。拓跋氏虽然是鲜卑的一支,却自称是黄帝后裔,黄帝发源地为战国时魏国所在,故以魏为国号。北魏跟三国时期的汉人曹魏政权没有一点关系。

不是专门研究历史的人,大概地了解到这条历史粗线,也就可以了。

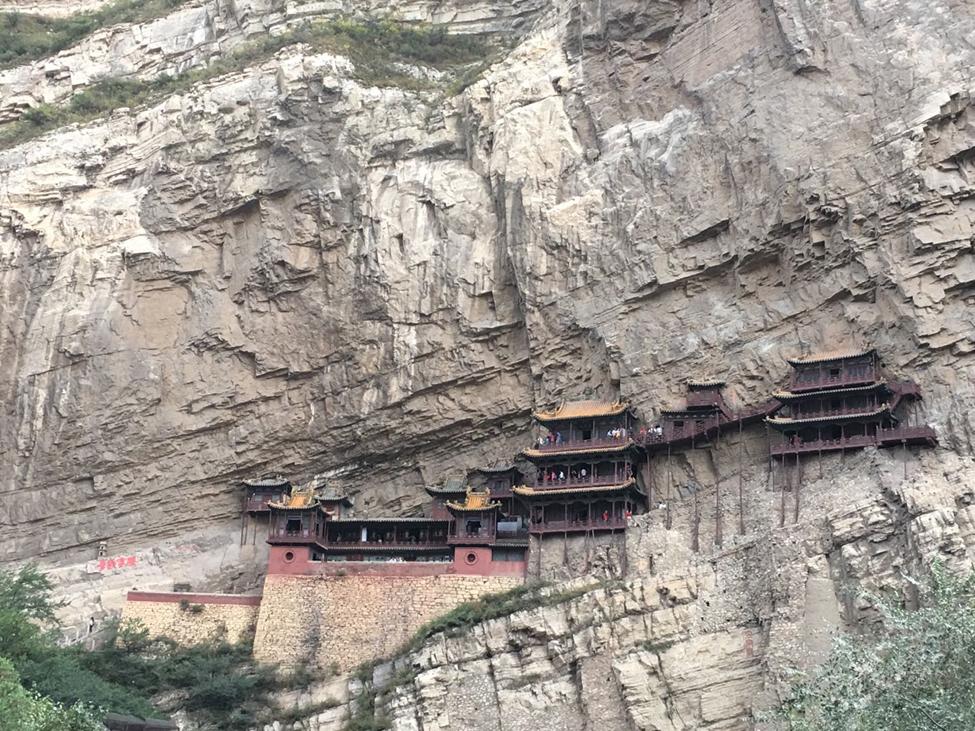

石窟二十座 佛自西天来

在石窟大门入口处,立有一尊雕像,是纪念首开云冈石窟的北魏佛教高僧昙(谭tán)曜 (耀yào)。相传北魏皇帝出巡,遇到昙曜,皇帝的马咬住昙曜衣袖不放。于是皇帝很礼重他,请他选址开窟,揭开了云冈石窟开凿的序幕。

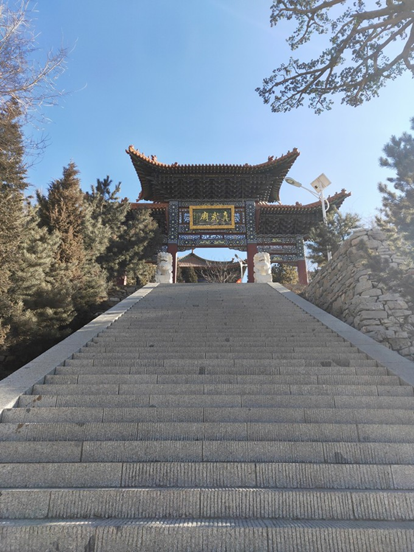

进入大门,我们坐上景区内的游览车。途中路过一个湖水环绕的庙宇建筑群,一看就是一个新建的建筑群。听导游说是新建的灵岩寺。乘车继续前行不久就到了石窟景区。

云冈石窟是中国第一处由鲜卑皇室显贵主持开凿的大型石窟。整个窟群分东、中、西三部分。东部的石窟多以佛塔为主,又称塔洞;中部“昙曜五窟”是云冈开凿最早,气魄最大的窟群;我们参观的前20个石窟就在这里,尤其是中部,实为云冈石窟的精华。而西部窟群时代略晚,大多是北魏迁都洛阳后的作品。看完皇室的石窟后,对那些亲贵、中下层官吏的小石窟,就跟饱餐一顿后看到的食品一样,我们扫了一眼,就没有胃口了。

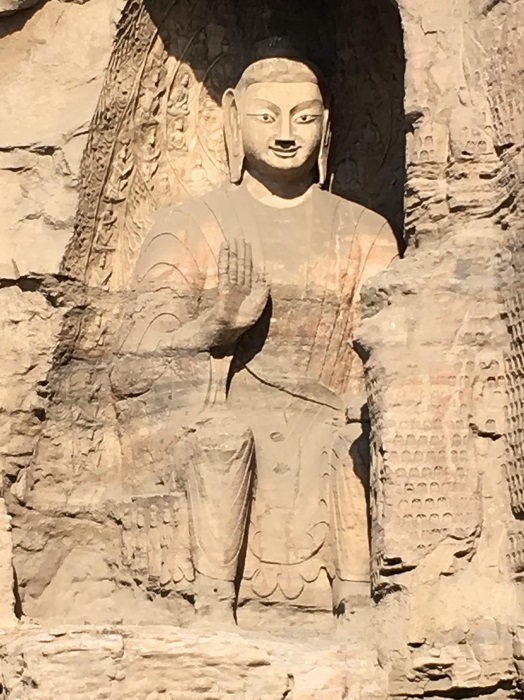

佛教源自印度,早在汉代就始传入中国,比《西游记》唐僧取经要早得多。处于汉唐之间的北魏的石窟石雕就是佐证。据传,汉朝皇帝夢見金人,於是派人去西域迎来两位印度高僧,并且带来了许多佛像和佛经,用白马驼回首都洛阳。皇帝命人修建白马寺,中国的第一座佛寺,供其居住译章經。经过中原文化长期的吸收、浸染和本土化,逐渐演化成具有中国特色的汉传佛教。云冈石窟不同时期的石窟造像风格就反映了这个过程。

早期的石窟气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调。多属于泊来品和拿来主义阶段。中期石窟则以精雕细琢,装饰华丽著称于世,显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。晚期窟室规模虽小,但人物形象清瘦俊美,比例适中,是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。此外,石窟中留下的乐舞和百戏杂技雕刻,也是当时佛教思想流行的体现和北魏社会生活的反映。随着北魏迁都洛阳,中国佛教艺术改梵为夏的历史至此完结。

胡服骑射赵 汉化成佛魏

前面提到,北魏是游牧民族部落鲜卑人的一支拓跋氏所建。但是拓跋氏的统治者很聪明,有远见。他们意识到,马背上可以夺天下,但是不能治天下。于是在各方面学习先进的农耕民族—汉族,并且努力将他们融入汉族之中。就如后来元朝和清朝一样,各个民族在华夏这块土地上的大融合。但是拓跋氏皇族彻底融入汉族的决心之大和措施之完善,是其它民族在这个过程中所不及的。

早在战国时期,就有赵武灵王“胡服骑射”一说,讲的是汉人取胡人之长补中原之短。农耕民族的汉人在跟周围的游牧民族部落战争和交往中,不断地学习和引进先进的方式,用现在的话叫“洋为中用”,以利于自己的发展。而北魏拓跋氏的具体措施是:一方面宫廷中禁止说鲜卑语,改说汉语。另一方面,将鲜卑八大贵族全部改为汉姓,并将皇族姓氏拓跋改为元姓。同时,将他们宣传成佛的转世,并且将自己雕刻成石窟里的大佛,让中原老百姓在精神和风俗习惯上接受他们,以及在心理认同他们,并且崇拜他们。

一个民族如果没有了自己的语言,这个民族就名存实亡了。再加上标志自己种族的姓氏消失,这个民族就彻底的没有了。北朝时期的最后一个朝代北周灭亡后,以鲜卑族作为主体建立的鲜卑国家就不复存在了。从历史上看,隋唐以后,鲜卑已经不再作为政治实体和民族实体存在。

五百次回眸 融华夏文明

还记得当年在校学习马克思主义,读过恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,其中提到了民族形成的规律。第一步,人结合成群,由血缘关系组成原始的家庭型式并形成亲属制度。这就好像母系氏族社会的活化石,当今云南泸沽湖的摩梭人大家庭。第二步,共祖的血族团体结成氏族,氏族结成部落,进而结成部落联盟,融合成“民族Volk”。这就像当年游牧民族部落鲜卑人。第三步,随着生产力的增加,分工扩大,新的生产关系出现,新阶级产生,使得氏族制度渐渐不能负荷而消灭,随之产生由“新民族Nation”组成的国家。就像春秋战国最后产生了秦汉这样的中央集权国家。

当我站在云冈达大佛面前,仿佛是前世的五百次回眸,换得今生的一次相遇。正如血统是民族的基因一样,北魏王朝已经在历史中淹没,鲜卑这个民族的血缘,已经融入中华民族这个大家庭。如同中国和东南亚诸国一样,有的民族在形成和发展的过程中,宗教(佛教)起着重要作用。云冈石窟还在,它的妹妹洛阳石窟尚在,它甘肃的姐妹敦煌莫高窟、麦积山石窟也在,它们在文化、宗教和风俗习惯上,以其具有共同的特征,像世人宣示着鲜卑民族和其它中华民族的曾经的存在。

回来后,我有时会想,鲜卑人是一个怎样神奇的民族。从云冈石窟中他们高大的身材,丰圆的面相,高鼻深目,双肩齐挺,可以想象他们的女性身材高大而能歌善舞,男性既善战勇武又意志坚定。既血性喷张,东征西战,攻城掠地,又能够拜倒在辉煌的华夏文明之下,立地成佛,雕刻最华丽的造像。

或许,你我的身上,也有他们的血液在流淌吧。

山西游记 (六)