巴黎布拉格内河游

(布拉格的上午)

市民会馆(Obecní dům)

我们的起点,始于座落在旧城与新城之间的共和国广场。这个广场不仅是布拉格的地理中心,也是历史的交汇点。走不多远,就是市民会馆,布拉格的地标建筑,在捷克共和国的建筑史和政治史上都是一座重要建筑。市民会馆虽然只有100多年的历史,1905年开始动工,1912年启用,但是这座新艺术运动风格的建筑是那个时代捷克民族主义的结晶,由顶级捷克艺术家进行装饰。

正立面入口上方是大型陶瓷半圆马赛克,“向布拉格致意”,是卡雷尔·Špillar的作品。两旁是拉吉斯拉夫·沙劳恩的寓言雕塑,装饰工作则是约瑟夫·马扎特卡等人的作品。内部有阿尔丰斯·慕夏和马克斯·什瓦宾斯基等名家的壁画,全都是捷克民族主义的主题。这些艺术作品不仅展示了捷克的文化自信,也反映了当时社会对民族独立的强烈渴望。

市民会馆内的主要空间是用于举办音乐会的斯美塔那音乐厅(Smetana Hall)。音乐厅用以纪念斯美塔那,捷克著名作曲家。他的音乐成功发扬了捷克民族文化,和捷克的独立密不可分,因此被誉为捷克音乐之父。斯美塔那的代表作《我的祖国》不仅是一首交响诗,更是捷克民族精神的象征。

1918年,斯美塔那音乐厅是捷克斯洛伐克宣布独立的地点。这一历史事件标志着捷克和斯洛伐克人民结束了长达几个世纪的哈布斯堡王朝统治,迎来了自己的国家。市民会馆不仅是艺术的殿堂,更是捷克民族独立的见证者。站在这里,仿佛能听到历史的回声,感受到那个激动人心的时刻。

在市民会馆的每一个角落,都能感受到捷克人民对自由和独立的追求。这座建筑不仅是布拉格的骄傲,也是整个捷克民族的象征。

古城老路

走过市民会馆,就踏上通往古城区的老路。两旁都是颇有历史感的建筑,门框和窗框上都装饰有各种形式的艺术雕塑和贵族的徽章。这些建筑大多建于17至19世纪,见证了布拉格从哈布斯堡王朝统治到现代共和国的历史变迁。每一座建筑仿佛都在诉说着过去的故事,仿佛每一块石头都镌刻着岁月的痕迹。

街道为老式的砖石铺就,人行道由白色和灰色石块拼成大小方格,既保持了老城的气息,又透出现代的色彩。据导游解说,这种独特的铺路方式被称为“猫头鹰石”,因其形状酷似猫头鹰的眼睛而得名。这种铺路方式最早起源于中世纪,目的是为了让马蹄在湿滑的路面上有更好的抓地力。如今,这些古老的石块依然坚固如初,承载着无数游客的脚步,仿佛在默默守护着这座城市的记忆。

走在这条老路上,仿佛穿越了时空,回到了几个世纪前的布拉格。耳边似乎能听到马蹄声和商贩的吆喝声,眼前浮现出贵族们乘坐马车经过的场景。这条街道不仅是连接市民会馆和古城区的纽带,更是布拉格历史与文化的缩影。走在上面,你细心地体会,似乎每一步都充满了故事,每一眼都充满了风景。

不经意之间,老路上出现一家中餐馆,高高的旗牌上书“颐和园餐馆”,下面标注“200个位置承接旅游团餐”的字样。不禁有些恍惚,中世纪欧洲腹地的哈布斯堡王朝和现代旅游交错,东亚大清帝国的皇城万寿山颐和园的红色招牌,与布拉格的黄色基调协调,这不仅是时间的穿越,更是空间的换置。

这家餐馆的存在,仿佛是一个微妙的隐喻,提醒着我们布拉格作为一座国际化都市的多元性与包容性。它不仅是欧洲历史的缩影,也是全球化的一个缩影。颐和园餐馆的红色招牌与布拉格建筑的黄色基调形成了一种奇妙的和谐,仿佛在诉说着东西方文化的交融与碰撞。这种时空的交错感,让人不禁思考:历史与现代、东方与西方,究竟是如何在这座城市中交织在一起的?

布拉格,这座被誉为“欧洲之心”的城市,自古以来就是东西方文化交流的重要枢纽。从查理四世时期的繁荣,到哈布斯堡王朝的统治,再到如今的全球化时代,布拉格始终以其独特的魅力吸引着来自世界各地的游客。而这家餐馆,正是这种文化交融的一个小小注脚。它不仅是游客们品尝家乡味道的地方,更是布拉格多元文化的一个缩影。

走在这条老路上,感受着历史的厚重与现代的活力,仿佛置身于一个时空交错的梦境。布拉格,这座千面之城,正以其独特的方式,讲述着属于它的故事。

老城广场 (Old Town Square)

从蜿蜒的老路走出来,就进入老城广场。这里是布拉格的心脏,也是欧洲最美丽的广场之一。广场四周环绕着色彩斑斓的巴洛克式、哥特式和文艺复兴式建筑,每一座建筑都仿佛在诉说着布拉格悠久的历史与辉煌的文化。广场上人来人往,街头艺人的表演、马车的蹄声、游客的欢声笑语交织在一起,构成了一幅生动的画面。

圣母柱 (Marian column)

宽阔的广场中间矗立着一个纪念碑,布拉格圣母柱(捷克语:Mariánský sloup)。这座纪念碑建于1650年,是为了纪念三十年战争结束后布拉格免于瑞典军队的占领而建。纪念碑由一根圆柱子组成,柱子高近16米,上面有一尊两米高的镀金圣母玛利亚雕像。柱子的底部有一个空心空间,用作教堂。里面有一块哥特式面板,上面刻着15世纪初的“广场圣母玛利亚”(Panna Marie Rynecká)的画像。

柱子的角落里有四尊天使雕像,象征着四种基本美德与邪恶势力作斗争。据导游解说,第一位天使用长矛击倒魔鬼,代表智慧;第二位天使用双手剑战胜狮子,代表正义;第三位天使与恶龙搏斗,代表勇敢;第四位天使用十字架战胜魔鬼,代表温柔。这些雕像不仅展示了艺术的精湛技艺,也传递了深刻的道德寓意。

圣母柱的存在,不仅是对圣母玛利亚的崇敬,也是对布拉格市民坚韧不拔精神的象征。在历史上,这座纪念碑曾多次遭到破坏和重建,最近的一次重建是在2020年,恢复了它昔日的辉煌。站在圣母柱下,仰望那尊镀金的圣母雕像,仿佛能感受到历史的厚重与信仰的力量。

老城广场不仅是布拉格的象征,也是捷克民族精神的体现。无论是圣母柱的庄严,还是四周建筑的华丽,都在诉说着这座城市的故事。在这里,历史与现代交织,文化与信仰共存,布拉格的魅力在这一刻得到了完美的展现。

胡斯雕像 (Jan Hus Memorial)

圣母柱旁边有一组巨大的铜塑,用来纪念波希米亚的反教廷威权学者扬·胡斯、胜利的胡斯派勇士和新教徒。谁是这位扬·胡斯,他与捷克有什么关系?

导游的解释比较简单。胡斯出生于1370年,曾经担任布拉格大学的校长,是宗教改革的先驱。他反对教皇的赎罪券,认为弥撒应该使用本国母语而不是拉丁语。最终教廷判处有罪,1415年火刑处死。

让我联想到胡斯身后,还有意大利的布鲁诺,因为与天主教核心信条有冲突而判其有罪,于1600年在罗马鲜花广场被处以火刑残忍杀害。

这两位思想家的命运,揭示了中世纪天主教会的黑暗面。在那个时代,教廷为了维护自身的权威和利益,不惜以残酷的手段镇压异见者。胡斯和布鲁诺的悲剧,不仅是他们个人的不幸,更是人类思想史上的一段黑暗篇章。

胡斯和布鲁诺的精神,依然在激励着每一个追求真理和正义的人。他们的牺牲,提醒我们珍惜今天的自由与和平,同时也警示我们,历史的错误不应重演。

胡斯的死激起了捷克人民的强烈愤慨,成为胡斯战争的导火索。这场战争持续了将近二十年,是欧洲历史上最早的宗教战争之一,也是捷克人民为争取宗教自由和民族独立而进行的一场伟大斗争。

后来,胡斯就成为捷克人民反抗侵略和压迫的标志。导游补充说到,处于曾经前苏联统治下的前捷克斯洛伐克,人们静默地坐在胡斯雕像下,成为抗议的一种表达方式。由此看来,胡斯雕像不仅是历史的见证,也是捷克人民追求自由和正义的象征。

胡斯纪念雕像周边雕刻铭文写道:“彼此相爱,愿真理给每一个人。”“我相信在跨越暴怒以后,你们的政府事务必将失而复得,捷克的人们!”

站在胡斯雕像前,不禁让人思考:历史的长河中,有多少人为真理和自由献出了生命?他们的牺牲,是否真的换来了今天的和平与自由?胡斯的精神,依然在激励着每一个追求真理和正义的人。

布拉格,以其深厚的文化底蕴和坚韧的民族精神,打动着每一个到访者的心。

时光的魔法 (Prague Astronomical Clock)

站在布拉格老城广场,我仰望着这座被誉为”时光魔法师”的天文钟。这座始建于1410年的古老机械装置,不仅是时间的记录者,更是一座连接中世纪与现代的时光桥梁。

随着整点的临近,广场上的人群渐渐聚集。早上的阳光洒在钟面上,金色的光芒在哥特式浮雕间流转。我注意到钟面周围精美的雕刻:象征死亡的骷髅、代表虚荣的镜子、贪婪的犹太商人…这些中世纪的艺术符号,仿佛在诉说着人类永恒的命题。

九点整,钟声响起。上方的窗口缓缓打开,十二使徒的雕像依次现身。这一刻,时间仿佛凝固。我注视着这些精致的木雕,它们历经六个世纪的风雨,依然保持着最初的虔诚姿态。钟声回荡在广场上空,与游客的惊叹声交织在一起。

天文钟的下部,日历盘缓缓转动。我仔细观察着上面的图案:十二个月份被赋予了不同的劳作场景,展现了波西米亚地区传统的农耕生活。这些画面让我想起捷克作家卡夫卡笔下的布拉格,一座永远在现实与魔幻之间摇摆的城市。

离开时,我回头望了望这座承载着无数故事的建筑。布拉格天文钟不仅是一件精密的机械装置,更是一座城市的记忆容器。它见证了帝国的兴衰,经历了战争的创伤,却依然以不变的节奏,诉说着时光的故事。在这里,每一刻都是永恒,每一次钟响都是历史的回响。

查理大桥 (Charles Bridge)

从布拉格老城广场出来,远远就看见了查理大桥。

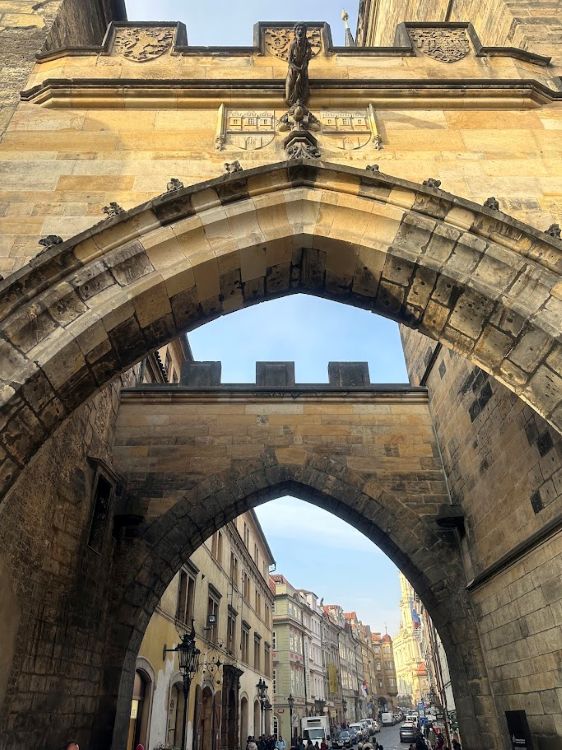

上午的薄雾还未散尽,伏尔塔瓦河水在桥墩下泛着银灰的涟漪。当我踏上查理大桥的石阶时,老城桥塔的浮雕在晨光中渐次苏醒——那位下令建桥的查理四世正与圣维特主教执剑相对,六百余年的风霜凝固在哥特式尖拱里,成为布拉格永恒的扉页。

我在桥中央驻足,看阳光将三十尊巴洛克圣徒的影子投向河面。每尊尊圣徒的雕塑都描写着我这个东方人所不熟悉的故事,游人们,不管知不知道那些故事,都会在这些精美的雕像在驻足观望,留影拍照。然后回家后在手机上细品雕像后的故事。

导游指向第三尊雕像底座磨损的鎏金十字星:”摸过圣约翰内波穆克殉道处的人,终会回到布拉格。”这位被投入河中的主教,青铜长袍下藏着波西米亚最凄美的政治隐喻——宁死不泄皇后告解的秘密,却因坚持教会独立触怒君王。如今他的殉道处泛着千万次触摸造就的光泽,如同历史长河冲刷出的真理切面。

这些诞生于1700年前后的雕塑原品早已被博物馆珍藏,现存复制品却依然保持着痛苦扭曲的褶皱与悲悯低垂的眼睑。当游船从桥洞穿过,石像群随光影流转变换神情,仿佛圣徒们仍在为这座城市举行永恒的露天弥撒。

我微微闭上眼睛,脑海里浮现出无数日月在桥面砂岩的沟壑里沉淀。中世纪的运盐商队曾在这里留下车辙,三十年战争的硝烟熏黑了圣像衣袍,贝多芬的马车与卡夫卡的脚步或许曾在某块石板擦肩。此刻电车已禁行六十年,石缝间的苔藓却记得1905年最后一辆马车驶过时的震颤。当鸽群掠过桥塔尖顶,整座桥梁忽然变得透明——我看见历代石匠在修补战火灼伤的雕花,看见1965年的起重机将沥青路面逐块掀起,看见二十一世纪的恋人把同心锁系在隐秘的桥栏内侧。

老城桥塔的瞭望孔里,隐约可见查理四世亲手放置的第一块基石。那个被神秘数字包裹的奠基时刻135797531(1357年7月9日5时31分),在占星术与建筑力学的交界处,为布拉格种下了跨越时空的基因。现代光谱分析证实灰浆中的蛋清成分时,考古学家在实验室哑然失笑——原来传说中”用鸡蛋加固桥梁”的秘方,不过是中世纪主妇们贡献早餐时创造的集体记忆。

伏尔塔瓦河从不停止流动,而查理大桥固执地站在原地,将六个世纪的记忆折叠成一里长的石质卷轴。当一位街头画家收起画板,我仿佛看到一副布拉格版的清明上河图。

这是人在桥上的视野。我们在桥上看风景,我们也成为了桥上的风景。

布拉格小城 (Malá Strana)

走过查理大桥,就是对面的布拉格小城。

穿过查理大桥西侧桥塔拱门时,石阶突然向上倾斜,仿佛踏入了某部哥特小说的羊皮纸扉页。布拉格小城的石板路在脚下蜿蜒生长。一曲邓丽君的《小城故事》油然在耳边响起。“小城故事多,充满喜和乐。若是你到小城来,收获特别多。”

圣尼古拉教堂的青铜穹顶正在举行光的圣事。高耸的钟楼记录着此刻的时间,大钟的指针已经掩盖了布拉格老城广场和查理大桥刚刚逝去的历史。石头路两旁五颜六色的四层楼建筑,那些被刻意敲掉族徽的拱门,以及门廊上好不容易流传下来的徽章,还在讲述着青铜的寓言,尽管人们听不见。

三楼窗台外倾的康乃馨,在排水管在粉墙上拉出斜影。整条街道突然化作铅字长廊:鹅卵石是逗号,凸窗是着重号,而某扇突然洞开的门扉,正漏出卡夫卡可能偷听过的、关于变形记的初版讨论。

导游在一个街口站住。告诉我们,周围什么地方有餐馆、有点心铺子、有可以方便如厕的咖啡馆。然后指着远处的大钟说,现在自由活动,11点集合。

“看似一幅画,听像一首歌。人生境界真善美,这里已包括。”邓丽君柔软的靡靡之音继续。

在小城阳光普照不到的阴影处,布拉格的上午还是阴冷的。一大早出来,精神始终处于高度兴奋状态,一旦停下来,顿时觉得肚子开始饿了。于是在路边导游介绍的一个小点心店停下脚步。

小店人不多,很温馨。屋顶是实木的,绘以各式花草。招牌上粉笔书写的捷克文散发着异国情调。柜台边有着刚出炉的各式小甜点,此时此刻,非常诱人。墙上有各式咖啡的照片,价格大约在30到50捷克币,相当于1-2美元。而且,点一杯咖啡可免费提供羊角面包一个,这个价格比美国的星巴克便宜多了。

咖啡杯沿的奶沫正在复刻小店花草描绘的穹顶弧度,当拿铁的香气漫过17世纪拱窗,我才惊觉这家咖啡馆原是由旧时麻风病检疫所改造。玻璃柜台里陈列的罂粟籽蛋糕,裹着与早期瘟疫医生面具同色的暗红糖霜。穿洞石墙内嵌着生锈的铁环,不知曾栓过多少匹等待验疫的马车。

“谈的谈,说的说,小城故事真不错。请你的朋友一起来,小城来做客。”靡靡之音在咖啡和点心的香味上萦绕徘徊。坐在椅子上,让身体放松下来,这里真是一个做客的好去处。

落地窗外,大麻商店的霓虹招牌将”WEED SHOP “字母晕染成中世纪的炼金术符号。绿色荧光给《小城故事》凭空多了几分魔幻现实主义色彩。他们用报纸裹着保温杯传递的液体,或许比店内这杯咖啡更接近卡夫卡笔下的变形秘药——某个醉醺醺的午夜,格列佛药房学徒可能就是用类似配方,调配出让土地测量员K长出甲壳的苦艾酒。

街角两个流浪汉的辩论随风飘进窗缝:”查理四世建桥用的鸡蛋,和现在大麻蛋糕里的鸡蛋,哪个更神圣?”手指夹着一根含有大麻香烟的问道。他的同伴摇晃着印有华伦斯坦宫纹章的空咖啡杯,杯底沉淀的老城遗产叮当作响,仿佛作为回答。

有轨电车碾过19世纪铺就的轨道,橱窗里哈布斯堡王朝时期的咖啡磨与LED大麻生长灯,在城市的震颤中达成短暂的和弦。我们杯底残留的咖啡渍,在咖啡店大吊灯的光影里,显影出波西米亚永恒的悖论——当一座城市同时供奉着圣约翰的殉道石与大麻雾化器,它的灵魂便永远在神圣与世俗的边界游走。

(待续)

11/09/2024 草记于捷克布拉格

02/05/2025 修改于瓦蓝湖茅屋