旅行的一个危险是,我们还没有积累喝具备所需要的接受能力,就迫不及待地去观光,而照成时机错误。正如缺乏一条链子将珠子串成项链一样,我们所接纳的新讯息就会变得毫无价值,并且散乱无章。

巴黎布拉格内河游

宫殿花园 (Palace Garden)

从君士坦丁广场向南延伸,是一个不太惹人注意的地方。我们跟着当地的导游,穿过一排高大的树叶修剪成的屏风,来到一个叫做“宫殿花园(德语:Palastgarten )的地方,这是我们此行的第一个景点。

公园不大,举目尽收眼底。里面的草坪、水仙花坛、雕像和喷泉非常适合清晨遛狗和饭后茶余散步。想像一下在温暖的夏日或者是秋高气爽的天气里,这里生机勃勃,任何与这个环境和平共处的人、树木、鸟儿和昆虫,都会感到自己又年轻了。

不过,此刻的深秋季节,阴沉的天气,让人们感到秋后的肃穆,一种老之将至的感觉在花园里徘徊。甚至连北端的粉红色和金色洛搭配的巴洛克风格的“宫殿”,白色大理石雕栏,以及罗马诸神兽的雕像,都失却了往日的生气。

为之一亮的是我们面前的这位导游,虽然她的讲解像在课堂上严肃的背书,手里拿着备课用的讲义,这一套我们在50年前就很熟悉了。但是她那一身红色的羽绒服,在深秋的阴天里,还是成功地吸引了游客的注意力。

“宫殿花园项目似乎有点疯狂:谁会自愿变得比实际年龄大呢?但这些最初建于20世纪30年代的公园却热衷于模仿18世纪的法式花园。例如,建筑师设计的喷泉,最早在1761年的资料中被提及,人们重新修复了那时花丝水景,其旋转给人一种郁金香花萼的感觉。”导游按图索骥地指着旅游讲义手册为我们介绍。

哦,原来这不过是个不到百年历史近代人仿造的宫殿,与我想象的中世纪古堡和宫殿相差甚远。

于是,我的兴趣又从导游火红的羽绒服转移到她身背的一个黑色背包。因为这个背包的造型有些特别,不仅仅是背包比一般的旅游背包要长一些,而且上头大下面小,给人一种头重脚轻的样子,看起来怪怪的。这是不是德国目前流行的一种新款式?

圣母教堂 (Church of Our Lady in Trier)

面前的这个教堂才是特里尔的历史。

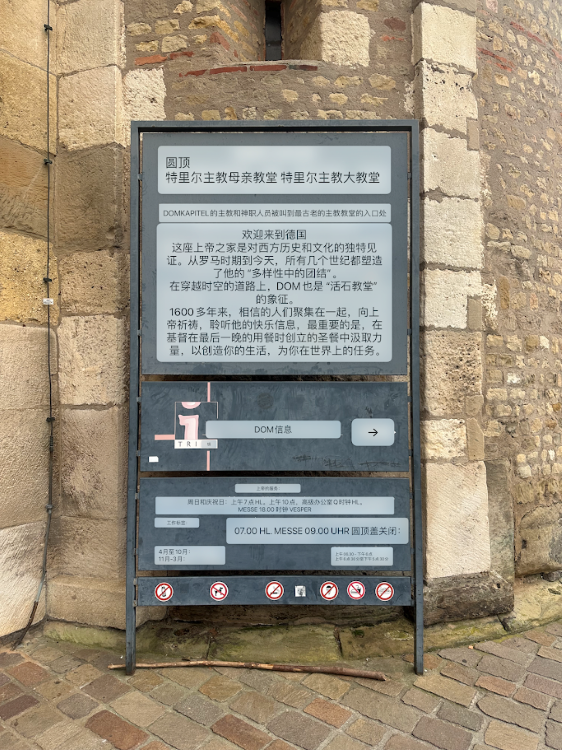

上午十时许,我们来到特里尔的圣母教堂(德语:Liebfrauenkirche)。根据联合国教科文组织的说法,是“法国境外最早建造的法国哥特式教堂”。它被指定为联合国教科文组织世界遗产特里尔古罗马古迹、圣彼得大教堂和圣母教堂的一部分。

虽然看过太多的教堂,到欧洲和美洲的国家参观游览,几乎都离不开教堂,可是面前的这个教堂的建筑,除了尖顶位明显的哥特式建筑,其正面圆形突出的部分和两边的圆形一样的堡楼,使其看起来更像是一个城堡。从里到外都是圆形套着圆形,就连屋顶也是圆形,真是一座具有特里尔特色的教堂。

大门口有一块铜牌,上面是德文,用手机翻译了一下,大意是说这是1600年前的教堂,大概在中国唐代的后期。

相邻的特里尔大教堂,德国最早之哥特式建筑,就在圣母教堂旁边,两座建筑共用一堵墙。这也是少有的独特建筑方式。

据说特里尔主教座堂中最珍贵的遗迹是圣袍——基督的外衣。真的吗?很想看一看。不过,每年仅在圣袍日,遗迹小礼拜堂才对公众开放,而且圣袍不做展出。于是,人们对基督的存在与否,仍是存疑。尽管如此。对于信徒来说,象征意义是重要的。还是那句话:信则灵。

主要市场 (Main Market)/ 圣彼得喷泉 (Saint Peter’s Fountain)

从城堡和教堂走出来,就步入特里尔的主要市场 (德语:Hauptmarkt)。

市井生活才是当地人实实在在的生活。人们看见商店外摆饰驴和羊,会感到几个世纪以来乡村的淳朴,远离城市世俗喧嚣的宁静。

沿着街边小路徐行,进入一个开阔的广场,在一些商贩的摊位中,一眼就看见特里尔的圣彼得喷泉 (Petrusbrunnen)。这个喷泉有些年份了,建于明朝末年,崇祯皇帝上吊之前。

圣彼得喷泉上下好几层,装饰复杂。六角形水池上方矗立着几乎真人大小的圣彼得雕像,他是特里尔的守护神。喷泉装饰表现了许多的寓言人物和与狮子、小天使以及海豚和鹅等各种动物。四周标志着当时道德理想,每种美德都通过不同的符号来表示——正义用剑和天平;力量用断柱;节制用水和酒;和智慧用镜子和蛇。

仅凭这一点,圣彼得喷泉就可以称得上是代表特里尔悠久历史和艺术的地标。

黑城门(Black Gate)

当然,特里尔的悠久历史还有一个地标,尼格拉城门(Porta Nigra)。

尼格拉城门是拉丁语,意思是“黑城门”,这个名称起源于中世纪,由于城门由灰色的砂岩砌成,经风化变得深色,因而得名。这是一座古罗马的城门,是阿尔卑斯山以北保存最完好的古罗马时代城门。除了特里尔城北的黑城门,特里尔还有城东的“白城门”、城南的“中城门”和罗马人桥上的“著名的城门”。

面前的这座尼格拉城门,和一般的城门不一样。一层中间有两个城门,第二层和第三层中间有六扇“瞭望窗”?两边各有三扇。奇怪的是边上有一面四层高,也有三扇窗,中间和右边都只有三层,显得很不对称。而且矮的那一边还附带一截城门,以前可能也有城门,不过后来封上了。

“城门怎么这样修的?不像个城门?”

导游的解释是,尼格拉城门的建造,当初并没有完工。比如用于安装铰链的孔眼已经钻好,但是城门转轴仍未处理完毕,使得一直没能安置上可以移动的城门。后来,特里尔人在尼格拉城门上建造了两层楼的教堂,如今仍能见到城门上教堂半圆形的后殿。因为教堂只需要一座塔楼,城门的另一座塔楼当时便被拆除了,这一重大的改建至今仍在城门上留下了痕迹。

啊,原来是这样滴。

导游看着我点着头,一副茅塞顿开的样子,突然问我:“假如让你守城,面对攻城的敌军(我面对的一大群游客),你将如可?”明显一个脑筋急转弯的问题,是导游对我的突袭。

随手捞起两截段棍子,当作机关枪,对着前面的假想敌,“突突突”一阵扫射。“敌人”竟然仰面就倒,脚几乎翘到天上。大家开始大吃一惊,几秒钟后,悟过来,然后爆发一场哄然大笑。

至此,地陪导游的任务完成了。剩下的时间,还有一个小时,自由活动。

马克思的家/塑像

黑城门里面是城市,有一条商业街道,通往我们刚刚走过的主要市场。记得导游似乎随口提到,这条街上有卡尔·马克思的出生地。

卡尔·马克思的名字,在我们那代人耳朵里真是如雷贯耳。上世纪80年代出国以后,老马的名字就渐渐听不到了。老马要是活着,也有200多岁了。相信当今的中国,一定还有人记得他,只是不知道当代的中国人是如何看待和评价老马了。

这是一家不起眼的小杂货店“欧洲商店”(Euroshop),位于一个三层肉红色楼房的下层。上面二楼的窗户下,有一块不起眼的铜牌,上面刻有德文“卡尔·马克思于1818年5月5日出生于特里尔”的字样。一般人不注意是不会看到的。

没有想到,在一个德国小镇上,还有人记得他。更没有想到,我从巴黎到布拉格的途中,还会造访马克思的出生地,还会跟老马的幽灵邂逅一下。

回来后,才了解到马克思故居在经历了德国纳粹党上台后,被纳粹政权没收。其中历经波折,到马克思诞辰200周年之际,马克思故居重新开放。马克思故居的陈列了众多与马克思有关的展品,包括马克思生前使用过的扶手椅、各种不同版本的《共产党宣言》(包括1848年第一版)以及马克思的亲笔信等。此外,展览还包括了中国、苏联及东欧国家的社会主义历史,及马克思主义学说对全世界产生的影响。

可惜,这些信息事前一点儿都不知道。看到楼下是一个商店,因此没有进去参观马克思故居,失之交臂。

正如有人说:旅行的一个危险是,我们还没有积累喝具备所需要的接受能力,就迫不及待地去观光,而照成时机错误。

不过,当我们顺着那家“欧洲商店”对面的小路走下去,看到一尊雕像的背面。跟主要市场的圣彼得喷泉比起来,太朴素和平凡。三层石头的台阶上,站着一个身着大衣的人。有几个年轻人在雕像前拍照。走到正面一看,大胡子和狮子头,有点像老马。

上前细看碑前的铜牌,上面有“卡尔·马克思 1818-1883,2018年5月5日 吴为山敬塑”的中、英、德文的字样。原来这就是老马的塑像,竟然是由中国一个叫做“吴为山”的艺术家为纪念马克思诞辰200周年而作。

马克思曾经撰写了一首名为《人之傲》(“The Human Pride”)的诗,展现了诗人反抗权威、追求自我超越的精神。以下是其中的一部分:

“带着轻蔑,我在世界的脸上,

到处投掷我的臂铠,

并看着这侏儒般的庞然大物崩溃,

但它的倒塌仍不能熄灭我的激情。

那时,我要如神一般凯旋而行,

穿梭于这世界的废墟中。

当我的话语获得强大力量时,

我将感觉与造物主平起平坐。”

看着老马在勇敢面对挑战,追求更高的自由和自我实现的前进步伐,联想到他的“话语”和思想影响,导致整个世界天翻地覆的动荡和变化,真的有一种与“造物主平起平坐”的感觉。

旧世界在特里尔仍然崇拜那令人质疑的基督的外衣,新中国的后人远隔重洋仍然纪念着200年后被自己故乡几乎遗忘的马克思。

这就是特里尔今天给我留下的最深刻印象,远远胜过那座历史悠久的黑城门。

摩泽尔的魅力 – 贝恩卡斯特尔-库斯(Bernkastel-Kues)

傍晚时分,我们的北欧骏马阿尔斯文(Alsvin)号抵达贝恩卡斯特尔,摩泽尔河畔的一个小城镇。

用完晚餐后,天色就黑了下来。但是并不影响我们摸黑到小镇看夜景的兴致。在船上导游的带领下,我们沿着河岸,在路灯下深一脚浅一脚的向镇上行走。镇上的建筑虽然老旧,但是维护得很好,非常典型的德国镇。夏天到美国的大烟山公园游玩回来的路上,途经一个号称“德国镇”的地方,那里的房屋就是模仿这种德国风格而建。

小镇的中心在夜色中灯火明亮。中间是一个喷泉,四周有小商店,有几家晚间也开门营业。

导游在一个尖头房子(Spitzhäuschen)的建筑前停下,这是酒吧的所在地,至今仍向公众开放。问我们为什么这间房屋下面小上面大?原来德国许多城市的税收都是根据建筑物地基的面积计算的,上层再宽大也不需要纳税。这也解释了为什么“加宽”建筑在中世纪的德国很常见。

这座独特的建筑被描述为“贝恩卡斯特尔-库斯被拍照最多的建筑”,这是有充分理由的。不过,这座有着600年历史的房屋看起来随时都会倒塌。

晚间游船上灯火通明,坐在大厅的沙发里,点一杯“迷人血玛莉”(Bloody Mary),一种伏特加与番茄汁和其它配料的红色鸡尾酒,隔着玻璃墙观望摩泽尔河的夜景。

一座桥梁将河这边的贝恩卡斯特尔镇与河对岸的库斯镇连接起来,就形成了现在的贝恩卡斯特尔-库斯。如同长江大桥将武昌和汉口连接成一个大武汉一样。

摩泽尔河上夜晚很安静,不由得产生一种与陆地相连的心底的安宁,这是海轮上没有的感觉。

打油一首:

摩河水静映明月

小城夜色暗如纱

微风轻拂柔情抱

迷人玛莉梦中花

繁星点点洒河面

灯火珊珊映如画

一桥二镇河上卧

宁静安详夜无涯

11/02/2024 草记于特里尔途中

12/21/2024 修改于瓦蓝湖茅舍