游不完的巴黎——凡尔赛

人们常说

人生

是一个不断的旅程

其中的

经历很重要

我想加上一句

其后的

记录也很重要

而且记录

写得好不好不重要

人活在被记住的

那一瞬间更重要

凡尔赛宫的兴起

十七世纪上半叶,清朝的始祖努尔哈赤帝位,国号大金(后金),定都兴京。时逢明朝末年,阉党魏忠贤得势,崇祯皇帝尚未就位之时,大明朝已然风雨飘摇,岌岌可危。

此刻远在欧洲的法兰西国王为路易十三,法王决定将凡尔赛作为皇家狩猎场,就像清朝皇帝每年在南苑猎场进行“木兰秋狝”一样,就此开启了凡尔赛宫的初建,不过皇宫仍然在巴黎。

此后,路易十三在欧洲一场决定性的争霸战争——三十年战争(1618年~1648年)得胜,成为新的欧洲霸主。路易十四即位后,号称路易大帝和太陽王,将法国在欧洲地位推到顶峰。

不过,其间法国发生了一次巨大的暴乱,以巴黎为首的投石党暴乱(1648年-1653年)。年幼的路易十三在暴乱中两次逃出巴黎,对巴黎留下沉重的负面印象。于是计划在未来定居于凡尔赛宫,并主持了大规模的扩建。1678年,凡尔赛宫正式成为法兰西王国的王宫。

而在中华大地上,正是清朝康熙初年,吴三桂准备起兵反清,史称“三藩之乱”之时。

翻来倒去的讲法国和中国的这段历史,实在是我这个人,对数字不太敏感,尤其是历史上讲公元XXXX年时,多半没有概念。脑子里印象深的,只有中国历史上的一些个事件。它们有助我记住世界历史上一些相应年代的事件,譬如,凡尔赛建立于明末清初,历史人物有阉党魏忠贤和崇祯皇帝,以及和他们相对应的路易十三和路易十四。

几百年下来,凡尔赛经历了法国历史上许多的风风雨雨,不一胜数。凡尔赛境内因而有多处法国国家文物保护单位,比如圣母教堂、圣路易教堂、大、小特里亚农宫、战争宫(Hôtel de la Guerre)等等,当然,其中最具代表性的建筑物当属凡尔赛宫(Château de Versailles)。

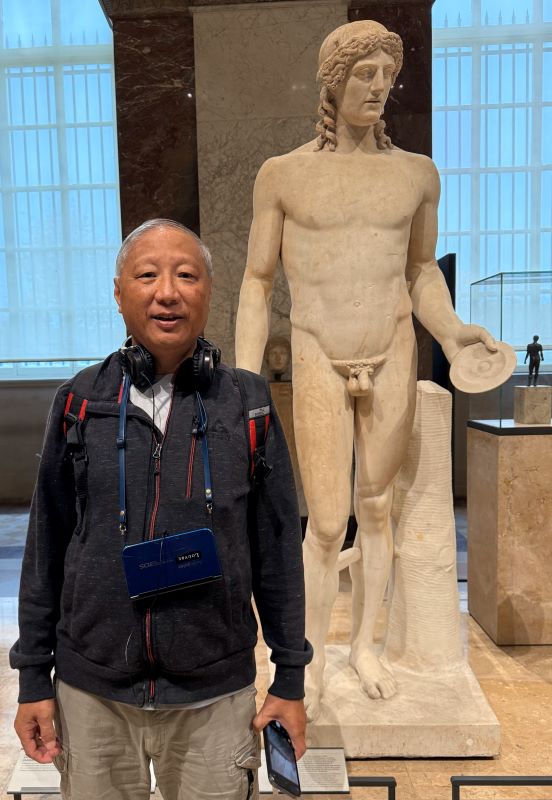

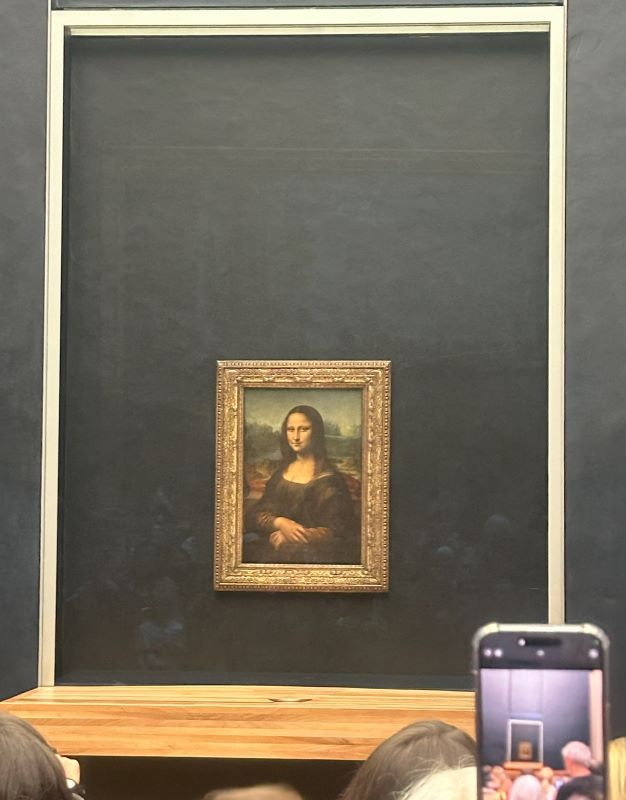

我们此行的巴黎游就包括凡尔赛宫的参观,由维京旅行社的导游带领,一行人乘坐大巴士直接从旅店开往凡尔赛宫,到了门口由导游买票,很顺利地就进了凡尔赛宫。相比于昨日卢浮宫的自行游,方便多了。

凡尔赛宫有着寝宫、花园、美术收藏库、剧场、情报中心和政治会议室等诸多功能,是一座兼具观赏性和实用性的宫殿。太阳王路易十四期间,凡尔赛宫超越了巴黎,成为了法国实际意义上的首都。

不过,好景不长。1783年,在凡尔赛宫签署《巴黎和约》,从而结束了美国独立战争。此后不久,1789年,法国发生了与英国工业革命并称为“双元革命”的法国资产阶级革命。民众攻占巴士底监狱,王室被迫从凡尔赛返回巴黎。1792年,法兰西第一共和国成立,法王路易十六在次年被推上断头台。彻底结束了凡尔赛作为法国皇宫和法国首都长达107年的历史地位。

彼时的中国正处于大清朝的乾隆盛世,发生了一件大事,编修了一套中国古代最大的丛书《四库全书》。

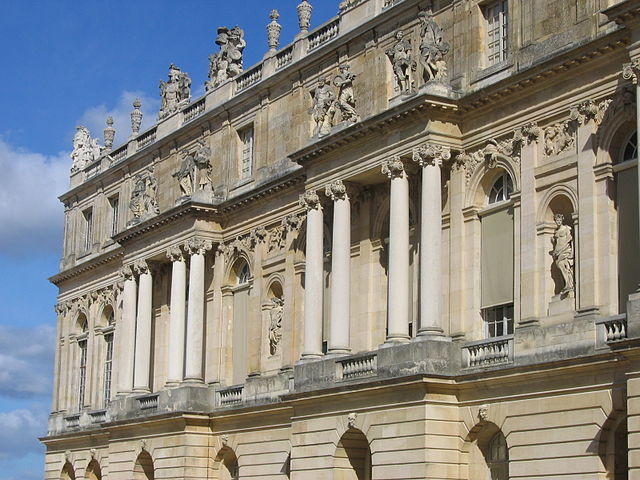

凡尔赛宫的风格

当人们将眼光从历史的硝烟中转向面前的凡尔赛宫,发现宫殿外面为典型的意大利古典主义风格,标准的古典主义三段式处理,即将立面划分为纵、横三段,建筑左右对称,造型轮廓整齐、庄重雄伟,被称为是理性美的代表。

从外观上看,凡尔赛宫以金色、蓝色和粉橘色为主基调,尤其以金色倾其所能表现“绚烂豪华的奢侈美”,内部装潢则以巴洛克风格为主,少数厅堂为洛可可风格。

凡尔赛宫的建筑风格因为极尽奢华,在17~18世纪的欧洲各国引发巨大轰动,欧洲大国的君主纷纷仿效,形成一股修建皇宫的跟风之潮。我在圣彼得堡看过彼得一世修建的夏宫、叶卡捷琳娜二世修建的冬宫,就见识过这种奢华到极致的巴洛克风格。

大理石庭院为凡尔赛宫的正面入口。典型的法式复折屋顶,又称为曼萨德屋顶(Mansard roof),据说这种屋顶可以增大阁楼的使用空间。完全不同于我们在地中海见到的古典主义的平缓屋顶,和北欧国家所看到的哥特式建筑的尖顶屋顶。

进门后,一道楼梯引领我们到到二楼。沿着豪华的大理石地面,罗马圆柱支撑的辉煌绚丽的屋顶,巴洛克风格迎面而来。这种大理石楼梯、花岗岩柱,椭圆形的大玻璃窗和金碧辉煌的绘画,是同时期的大明朝和大清朝皇宫所不能比拟的。中国历代的皇宫以木质架构为主,且只有一层楼平房,因而很容易在暴乱中被烧毁,如阿房宫。

赫丘利厅,天花板绘有《赫丘利的神化》,而得名。整个房间只有两幅画,其中一幅是著名的《西门家的筵席》。不过,观众的注意力都被大厅中展出的三个马上全身挂甲的骑士像所吸引。

跟着导游和人群,我们时停时行。导游会做一些详细的讲解。这是路易十四的石像,他有着令人容易识别的一头卷毛,像个狮子头。之前的旅游中,如到魁北克,曾经仔细地看过路易十四的一生功过,对他在法国的地位有所了解。在法国人心目中,号称太阳王的路易十四,就相当于中国历史上的秦皇汉武、唐宗宋祖一类的杰出帝王。

路易十四在位及親政期间,正逢中国康熙大帝时期。当时欧洲兴起中国热,而康熙也对西洋科学产生兴趣。1686年,路易十四派遣了一支科学团經海路前往中国。同时也派遣一支传教团,希望借道俄国,前往中国;传教团中有一封路易十四致康熙帝的信。但是由于俄国彼得一世拒绝借道,所以康熙帝并没有收到这封信。现在这封信收藏在法国外交部。

而走海路的科学团最终于1688年抵达北京,受到康熙帝的接见。据载,他们带来了浑天器等30箱科学仪器,他们献上金鸡纳霜治好了康熙的疟疾,并且帮康熙就中俄东北边界问题进行谈判,他们参与绘制中国史首份现代化全国地图《皇舆全览图》。这是中法关系友好来往的开始。

这位是波兰公主玛丽·莱什琴斯卡(Marie Leszczyńska),后称为法王路易十五之妻子,是法兰西王后。她是一个多产的王后,为路易十五育有2男八女。

路易十五是路易十四的曾孙。路易十四在位时间太长,他的儿子和孙子都先他而去。路易十四死前,将他的五岁的曾孙路易十五叫到的床边,说了以下著名的话:“我的孩子,你将成为一位了不起的国王。不要像我一样热衷于战争与建造宫殿相反的要尽可能与邻国修好、尊奉上帝、倾听他人善意的忠告與设法免除人民的痛苦而这正是我所没能做到的。”

不过,路易十五虽然他以曾祖父路易十四为榜样,尽职地充当国王的角色,但是他无力回天,在法国在和英国、普鲁士王国那场“七年战争”后,法国放丧失了大片的海外殖民地,标志着法国失去了新大陆。路易十五的法国,也标志着由盛而衰的黯然没落。

但是,路易十四时的法国还是辉煌的,因而赋予了凡尔赛宫的辉煌。我们继续往前走,走着走着,由于人多,就时断时续的跟着导游。以至于有许多有名的大厅就自己观看,没有了导游的解说。

丰饶厅,从上到下,华丽无比,存放有历代国王画像以及奖章和珍宝收藏。

国王套房是凡尔赛宫的政治及活动中心,位于整个凡尔赛宫的中轴线上。在凡尔赛宫扩建后成为国王日常起居的场所,每日会举行起床礼、早朝觐、晚朝觐和问安仪式。卧室内有金红织锦大床和绣花天篷,围以镀金护栏,天花板上是名为《法兰西守护国王安睡》的巨大浮雕。

与此对应的是王后套房。王后卧室为金色的调子,金色大床、金色绣花天篷,围以镀金护栏,真正的金碧辉煌。现在的装修布局乃按玛丽·安托瓦内特时期复原。

国王和王后的寝宫固然灿烂辉煌,但是在参观中没有看到相应的现代人必备的卫浴设备。不知道那时候国王和王后的浴室是如何辉煌,特别是在没有地下水通道的情况下,他们会如何解决这些日常生活的问题?我们了解到,中国的皇帝是用马桶解决出恭,那么法国的皇帝们呢?

镜厅是凡尔赛宫最漂亮的一个大厅,被视为法国路易十四王宫中的一件“镇宫之宝”。一面墙壁是由17面巨大的镜子组成的成的巨大镜窗,一面是与其相对称的巨大落地玻璃窗。表示路易十四从镜廊动工之年止,其34年的统治和17年的亲政中,法国取得的巨大经济成就。

厅内地板为细木雕花,墙壁大理石贴面装饰,装饰图案的主题是展开双翼的太阳,表示对路易十四的崇敬。天花板上巨大的波希米亚水晶吊灯,屋顶是歌颂太阳王功德的油画。在那个镜子还十分昂贵的时代,这么多巨大的镜子显示了王室的奢华。波旁王朝时,这里不仅经常举行盛大的化妆舞会,更是最盛大的朝觐仪式和外国使节接见仪式举行的场所。

建造皇家歌剧院最初是路易十四的想法。“太阳王”想在他的宫殿里建造一个音乐厅,可以容纳他尤为钟爱的使用机器装置演出节目所需的豪华装饰。后来是他的曾孙路易十五为他设计了建造一个完美剧院的项目。皇家歌剧院落成时,是欧洲最大的音乐厅。

法国历史博物馆是凡尔赛专门展示“法国所有荣耀”的博物馆,有一系列的大房间和画廊,其中战争画廊长约120公尺,宽13公尺,面积是镜厅的两倍。它是法国历史博物馆中最辉煌的房间。展出从卢浮宫移来,以众多战争为主题的大量绘画作品。展示了包括旧政权、法国大革命、法兰西第一帝国以及波旁复辟的历史。

两旁那些巨大的油画作品,虽然不知道画中的人物是谁,但是其人物的逼真,画幅的巨大,非常的震撼。每一幅都是不可多得的珍品。中国画虽然有上千年的历史,但是很少有如此众多恢弘的作品。

两个小时匆匆而过,不知不觉跟着人群走到出口。看见了在巴黎奥运会2024开幕式结尾出现的那匹马的铠甲,一下子把我们从17-18世纪的皇宫中带回到现实中来。

从凡尔赛宫出来,后面就是凡尔赛花园。路易十四于首次对场地进行了翻修,此后一直按照皇家标准进行维护。在国王看来,花园与宫殿同等重要。今天的凡尔赛花园,是经典的法国园林,园内是精心修剪整齐的草坪,花坛,雕塑喷泉。花园现存面积为100公顷。花园内有1400个喷泉,以及一条长1.6公里的十字形人工大运河。路易十四时期曾在运河上安排帆船进行海战表演,或布置贡多拉和船夫,模仿威尼斯运河风光。

我站在花园中,环顾四周。皇宫中的辉煌化作眼前整齐的草坪和花坛,两个小时所见到和涉及到的历史,以及随之而来的激动,很快被目前的现实和微风所抚平。我看着远处的的路易十四和拿破仑,他们从远处看到我,一介普通的平民,和身边芸芸众生的游客们。大家都是上帝的子民,不同的时间、地点来到这个世界。他们的使命是创造凡尔赛辉煌,而我的生命中,有这么一瞬,几百年后,不远万里,用来匆匆瞻仰他们在法国创建的一座华丽的纪念碑——凡尔赛宫。

我从路易十四和拿破仑的身上,抬起眼睛像更远的地方望去。在那里,无边无际,人和人,人和动物、植物之间已没有尊高与卑微的分别,时间和命运对每一个生命个体都是平等相待的。在那里,虚虚实实,奢华与简朴没有区别,实质上都是人和自然一种共时性的存在。

为什么人们要对事物,如凡尔赛宫,发出感叹,应该是来自于一个生意盎然的生命个体对已知和未知世界的理解、尊重和赞叹。

10/31/2024 草记于旅途

11/25/2024 修改于瓦蓝湖