人民上街反政府 古巴局势未可知

上周末,古巴爆发游行示威,据报道有上千人走上街头。这波至少出现在15个城市的示威行动,在古巴史上具有里程碑的重要意义。

参加街头抗争的古巴民众,诉求主题大多为立即切身相关的事项,包括抗议食物短缺、价格上涨、新冠疫苗不足。抗议群众直接跑到古巴共产党党部门前示威,反映民众确实积怨已深。在哈瓦那的古巴国厦大楼附近,聚集了数千位抗议群众,更有人在群众经过时站在阳台上鼓掌,也有人直接加入抗议行列。

首都哈瓦那中心是古巴国会大厦,颇有些像美国的国会大厦。所不同的是,前面有一条开阔的大道,临街一些漂亮建筑如歌舞剧院,跟周围破旧的小巷相比,给走马观花的游人(如我),留下鲜明对比和深刻印象。

报导指出,这次的示威并没有主要发起人,因此不论是反政府或挺政府的群众,都借由最多人使用的脸书或推特互相联系集结,也通过社群媒体直播,因此,为阻止因经济危机爆发的反政府示威抗议,以及防止境外煽动和消息外泄,古巴切断脸书等社群媒体和通信软件。在哈瓦那街上,也出动警察镇压场面,逮捕多名示威群众。

这次的示威到底是什么因素引起的呢?据BBC分析,诱因主要有三:经济危机导致的食物短缺、价格上涨;新冠疫情升温和疫苗短缺;网路环境自由。我看到的游行标语有西班牙文“patria y vida”(祖国与生活),应该跟生活有关吧。那年到古巴旅游时,就发现现在的古巴很象文革前的中国,粮食供应要计划,物资供应匮乏,但是医疗、住宅和教育由国家负担。虽然物资生活紧张,但是日子还是过得下去,老百姓脸上常常看到笑容。古巴的网路,在哈瓦那覆盖率很低。人们只在少数地点可以用手机上网,我们只在市区一个小公园看到许多年轻人聚集在附近看着手机。我试图上网,但是网速度很慢。

古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔(Miguel Diaz-Canel)12日把示威者走上街头反政府抗议的原因,归咎于美国及社群媒体的操控,使得经济困顿又受新冠肺炎疫情影响的岛国情况更加混乱。

当菲德尔将权力移交给弟弟劳尔后,人们就把古巴卡斯特罗和朝鲜金家的家天下联系在一起。不过,后来劳尔·卡斯特罗吧权力移交米格尔,让他成为古巴首位1959年古巴革命后成长起来的新一代国家领导人以及首位非卡斯特罗家族的领导人。在这一点上,卡斯特罗比老金家要强。

30年前,苏联总统戈尔巴乔夫辞职,苏联解体。苏联解体的原因很多,其主要原因是经济改革失败与领导失职。由于古巴相对封闭,人们对新总统米格尔·迪亚斯-卡内尔以及古巴近况了解甚少。因此,古巴民众上街抗争是否代表着反政府时代的新潮流就此展开,还是支持民主的民众因此将遭到铁腕清算,仍有待进一步观察。

位卑未敢忘忧国 黑夜长歌呜角鸮

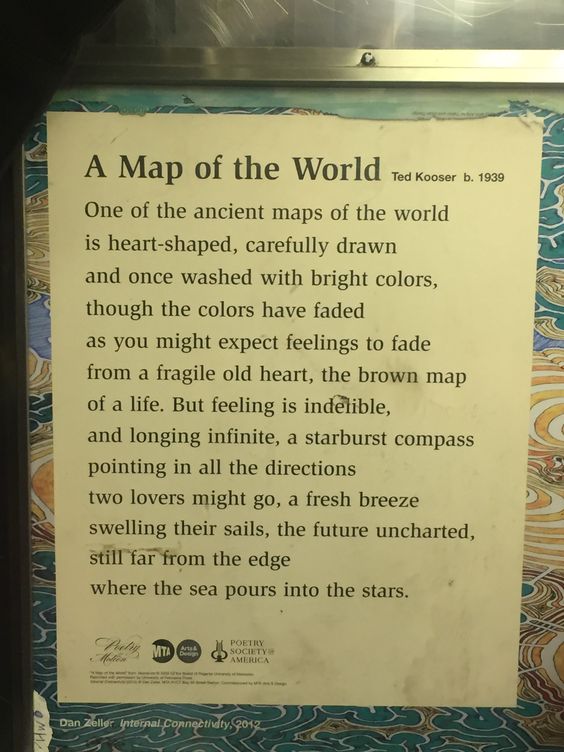

昨天译诗中提到的泰德·库瑟(Ted Kooser),是一位诗人和散文家。他于2004年至2006年担任美国桂冠诗人,其诗集《喜悦与忧愁》获得2005年普利策诗歌奖。该诗摘自诗集《喜悦与忧愁》,并见于美国中小学教材。

库瑟一生致力于创作大众都能读懂的诗,积极参与诗歌推广活动。他希望每个人都有读诗的欲望,有读诗的权利和机会,不必是高级知识分子,更没有阶层贵贱之分,不必当成周期的”必修课程”,甚至不必拥有诗集。

由于长年居住在中西部的大平原,因此库瑟对那里乡村小镇生活有深厚的体验。他诗歌的内容和题材常常触及平凡生活的点点滴滴,像老农的逝去、乡村夜空、猫头鹰号叫、河边垂钓、田间小蚱蜢等等。

库瑟的喜欢用诗来拂拭平凡的事物,揭露其中的哲理,就像办案人员拂去灰尘寻找指印一样。他擅于借用隐喻,而且常以隐喻起头,再作铺展,将那些平淡的主题转化成人生的哲理。下面这首小诗,也是如此。

呜角鸮

文/泰德·库瑟 译/山人

黑夜里芦苇般的呜鸣

来自一只心脏大小的角鸮

每当叫声飞出高大的黑松

霎间就被群星带走

但是从那黑暗中心发出的

伴随着微弱希望

是它一次又一次的呼唤

摘自《喜悦与忧愁》

Screech Owl

By Ted Kooser

All night each reedy whinny

from a bird no bigger than a heart

flies out of a tall black pine

and, in a breath, is taken away

by the stars. Yet, with small hope

from the center of darkness,

it calls out again and again.

From “Delights & Shadows”

呜角鸮(拼音:xiāo),是一种小型猫头鹰,小而结实,长度为16-25厘米。诗人这里指的是美国东北部常见的东美角鸮(Screech Owl)。它们通常独居,在树上筑巢,是严格的夜间活动的鸟类。夜间经常听到这种猫头鹰在叫声,尤其是在它们的春季繁殖季节。尽管名字里含有尖叫(screech)的意思,其实它们并不会真正尖叫,而是像诗人形容的,芦苇被风吹时发出的呜呜声。

诗歌简单地描写了北美常见的小猫头鹰,在黑夜里鸣叫。诗人用黑暗作为时空的背景——黑夜(night)、巨大的黑松树(tall black pine)和星空黑暗的中心(center of darkness),来对比微小的生命(no bigger than a heart)和卑弱的期许(small hope),并从中歌颂那些黑暗中微小的希望和坚持(again and again)。

正如我们喜欢诗歌,是我们对生命中美好的期盼。或许,我们不是高飞的雄鹰和开屏的孔雀,写不出李杜那样的壮美诗篇;但是,哪怕我们只是一只不起眼的小小猫头鹰,我们也可以在黑夜里发声,写出我们平凡的小诗,即便声如芦苇般嘶鸣(reedy whinny),那也是我们自己的声音。

呜角鸮虽小,却黑夜呼号。是否与陆游的“位卑未敢忘忧国”,以及顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”有相通之处?也许,这就是库瑟借用隐喻微言大义的方法,将看似平淡的主题转化成人生的哲理。

即便渺小,也要发声。这是大自然赋予的权力。