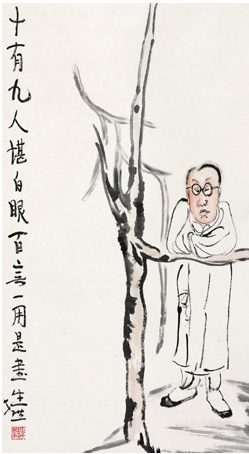

星期三,佛罗里达仍然是大好晴天。上午仍然是坐在电脑前,上网课。

欲将积木比原子 湘音得馍可了得

苏菲昨天收到的信只有一个问题,但这个问题,却比上封信里的那三个问题更蠢。

“积木为何是世界上最巧妙的玩具?”

是吗?苏菲不这么认为。不过,倒让我想起小外孙女2岁时,有两件东西她很喜欢。一是电视中的儿童节目,她会一脸认真地盯住电视里的人物或者动物看,那个模样像个小大人。让我不禁想到罗丹的著名雕塑“沉思者”(法语:Le Penseur;英语:The Thinker)。

另一个就是乐高(LEGO)玩具。一堆形状大小不同的五彩的塑料积木,可以组成各种模型。小丫头会自己先在地板上铺上一个姥姥练习瑜伽的垫子,要让我打开装积木袋子上的拉链,她就哗啦一下将积木全倒在垫子上,这是她最喜欢做的事!然后,坐下来按自己的方法拼出她喜欢的模型。拼好后,再拆散,重新建造。如此再三,乐此不疲。

这些乐高积木很容易组合。虽然它们每一块大小颜色各不相同,但都可以互相衔接。积木的材料也很好,摔不破还经久耐用。最棒的是,外孙女可以做自己喜欢做的事,想怎么做就怎么做,这难道不是我们长大后一辈子的追求的吗?此刻,恐怕是小丫头人生中最幸福的时光了。

可是,这跟哲学有什么关系呢?一封新的来信,让苏菲的心从玩积木的疑惑中冷静下来。

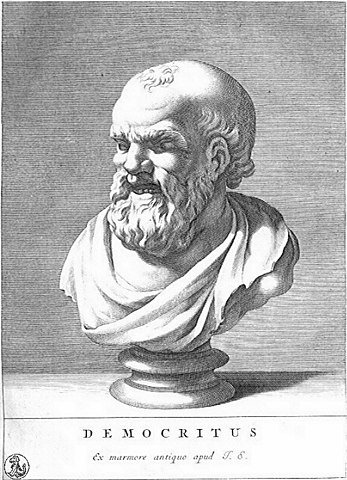

打开信封,是厚厚的一叠信纸。开头不再是问题,而是对上封信问题的回答。“如果你能够回答有关积木的问题,你将可以了解这位哲学家的课题。”然后是一张照片,写着“德谟克利特”(希腊语:Δημόκριτος,英语:Democritus)。

德谟克利特,想起来了,这不就是当年同学们都笑着模仿的“得馍可了得”吗?我们的哲学老师是一位“乡音未改鬓毛衰”的湖南人,第一次上课就用“湘音”为我们介绍了“得馍可了得”。那时的我们很调皮,课后学着用湖南方言给老师起了个外号“得馍可了得”。这样我们就记住了 “得馍可了得” 老师,还有德谟克利特,以及“原子”跟他的关系。

德谟克利特认为,每一种事物都是由微小的积木所组成,而每一块积木都是永恒不变的,这些最小的单位称为“原子”(atom)。原子不可分割,但是不完全一样。这样就可以解释它们何以能够聚合成像罂粟花、橄榄树、羊皮、人发等各种不同的东西。也回答了先前那些自然哲学家感到困惑的问题。

德谟克利特相信,大自然是由无数形状各异的原子组成的。当一个物体,如一棵树或一只动物 ,死亡并分解时,原子就分散各处并可用来组成新的物体。它们可以一再重复使用。并且,同一块积木今天可以用来造卡车,明天可以用来造城堡。这也是积木为何受到欢迎的原因。

不能不说,这是人类认识论上的一个进步。在没有现代的科技手段和设备的当年,德谟克利特唯一的工具就是他的哲学思考。限于历史局限,在运用他的理性思考之后,他也只能提出这样的答案。在哲学领域,他被看作是一位经验论者。

德谟克利特不相信有任何“灵魂”的力量介入大自然的变化过程。然而,有关“灵魂”这档事又怎么说呢?它一定不可能是由原子、由物质组成的吧?苏菲想。事实上,那是可能的。 德谟克利特认为,灵魂是由一种既圆又平滑的特别的“灵魂原子”组成。人死时,灵魂原子四处飞散,然后可能变成另一个新灵魂的一部分。

由于德谟克利特认为人类并没有不朽的灵魂,世界上只有物质的东西,因此人们称他为唯物论者。上学时,学校教导我们,唯物主义观是正确的宇宙观。这样看来,德谟克利特可以是唯物论的祖师爷了。

看到这里,席德觉得,德谟克利特关于 “灵魂” 的看法,至今都没有事实可以证明。从现代科学的方法论看来,不能被证明的就是不“科学”的。因此,只能看作是他个人和唯物论者的“认为”和看法而已。

命运和自由意志 人类与上帝神祗

不过,下一封给席德的信,就完全不一样了。苏菲一下子看到三个问题:

你相信命运吗?

疾病是诸神对人类的惩罚吗?

是什么力量影响历史的走向?

苏菲有点蒙住了。“命运”和“神灵”不是物质的东西,唯物论者是不相信它们的啊?其实,可能是年纪还小,她也不知道自己是否相信命运。可是,她知道周围有很多人相信,比如同学琳达就相信占星术;邻居汤姆在路上遇见黑猫,就表示运气不好;罗莎阿姨在自夸好运时,会敲一敲木头,据说可以避免带来厄运。

第二个问题,随着科学的发展和现代医学发达,人们渐渐不再认为疾病是诸神对人类的惩罚,有许多疾病都可以被医生治好。苏菲在这一点上,比较相信医学。因为即使每个星期天全家会到教堂去祈祷,但是一旦生病,妈妈还是会带她去看医生,通过吃药打针减除病痛。但是,还是会有人认为,相信神的力量就可以痊愈,譬如祈祷上帝。苏菲听别人说,甚至有人相信,有病不用到医院,只需在心中转动一个大法轮就可以治好病。

最后一个问题就更难回答了。苏菲以前从未深思过什么力量会影响历史走向的问题。应该是人类吧?如果是上帝或命运的话,那人类不就没有自由意志了。要知道,苏菲是非常崇拜个人的自由意志的。

信中对这个问题是这样解答的。在人类对自身和大自然知之甚少的情况下,很容易将不了解的事物,比如中世纪瘟疫流行病——鼠疫、黑死病;还有一些自然力量如天上雷电、地上火山地震等等,归咎于某种超自然力——命运、神话、上帝。人们会将这些超自然的,或某种神秘的力量想象为上帝或某个神祗的力量,并且由此相信这种超自然力量会影响历史的走向。

对呀,那时人类早期的情况,苏菲想,现在就不同了,尤其是疾病和医学方面,比如流感和现在的新冠病毒流行病,人类研制的抗箘药物和疫苗,正在一步步第控制瘟疫流行。对于一些自然灾害,如北美的火灾和飓风,欧洲和郑州的暴雨水灾,人们也在一步步地了解到它们的成因,并且寻找预防和规避灾难的办法。

想到这里,苏菲给席德发了一个信息:“你知不知道哲学家?”

“当然,我知道一个叫‘得馍可了得’的哲学家。”我马上回复她.

哎,苏菲为什么要问我这个问题?

我还没有来得及问,网课时间就到了。下课。