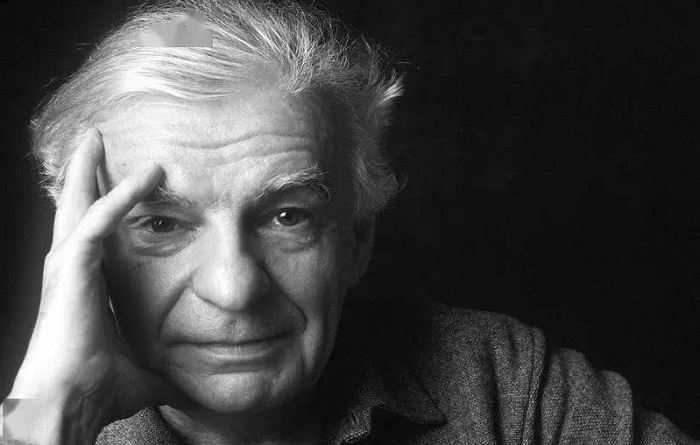

读到诗人伊夫·博纳富瓦(Yves Jean Bonnefoy 1923 – 2016)的介绍。在诗人笔下,诗的意趣不在现实本身的形象,而在这天地演变成的境界。诗人通过语言的创造才可经验到这种空的、无形的境界。诗人认为世界的真象必须“隐而不见的”,方是诗歌背后的哲学含义。听起来是否颇有些中国人所讲“神龙见首不见尾”的禅意?

据说博纳富瓦对于诗歌的定义是:

1.对真实最深层次的恐惧

——这个比上面提到的天地演变成的境界更为玄乎。“恐惧”是指人类对大自然应有的崇拜和畏惧吗?

2.细腻的感知

—— 这一层意义容易理解,因为它不仅是对诗人,也是对任何一个写作者的要求。

3.得到另一种认知

—— 在诗中,不用自己真实的声音去叙说,而是借助于另一个声音,一个捕捉到的声音来阐述。这声音,代表着纯净环境下的一个声音,一个压抑且睿智的声音。这个认知听起来很酷,但是很玄,很悬,也很炫。

还是欣赏一首博纳富瓦的小诗《麋鹿的归宿》,作为认识博纳富瓦的开端吧。

最后一只麋鹿消失在

树林,

沮丧的追随者的脚步

回响在沙地。

小屋里传出

杂沓的话语,

山岩上流淌着

薄暮的新醒。

恰如人们所料

麋鹿蓦地又逃走了,

我预感到追随你一整天

也是徒劳。

相对于博纳富瓦的“恐惧”和“另一种认知”的定义,我更喜欢诗人的表达方式。诗人用简单的主题和词语,用事物精巧的变化来表达一个场景。可以是风、雪、泉水、大地、寒夜、地平线、天空的形状,也可以是世界的美丽、沙沙的树叶声、小鸟、炎热的石头等等。展示在读者前面的是用诗歌所表达的光芒、声音、感知和它们的无常的变化。

在此分享一下粗浅的读后感。全诗共有三小节。诗人使用了几个简单、灵动、温馨的意象,无论是迅疾的麋鹿、脚步的回声、杂沓的话语还是山岩的溪流,都显得富有动感和音乐色彩。诗人想传达什么“隐而不见的”认知呢?

第一个小节描写森林中一只麋鹿迅速消失,而狩猎者疲惫的脚步声在沙地上回响。麋鹿象征着什么?是“白驹过隙”转瞬即逝的人类生命吗?根据这种理解,那么狩猎者可以象征着人类渴望长生不老沮丧的企图。

第二个小节描写在山边小屋里,夕阳西下。人们坐在桌前闲聊,山岩上流淌着清澈的溪流。杂沓的话语则象征着现实生活的琐屑、混乱无序的红尘。而这些都对应着薄暮下清澈的溪流,象征着人类在纷乱中期待清新脱俗的世界。

最后一小节中,麋鹿在预料中逃走,追赶预感是徒劳的。可否理解为生命总是会消失的,人类对永生的渴望是一种徒劳?而死亡是不可避免的预感,是不是诗人心目中“对真实最深层次的恐惧”?

这是我对《麋鹿的归宿》的理解。博纳富瓦所想表达的“纯净环境下的一个声音,一个压抑且睿智的声音。”当然,每个人的理解都会不同,你的感觉又是什么呢?

下面再看一组博纳富瓦诗歌《回忆》的节选,更多一点的了解诗人和他的表达风格:

…

萦绕在我心中的回忆啊,一阵风儿

把你吹向那封闭的小屋。

你是那尘凡声浪的轻沙,

是万物深处

破裂的彩绵。

…

如果不是重新开始这场虽梦犹醒的

古老之梦?夜是这样的沉静,

夜光如溪瀑奔流于水上,

繁星的小帆在微微颤栗,

海水吹过了一万重世界,

物之舟楫,生命的航船

都已睡去,沉酣于大地的幽冥,

…

当我俯身凝视的时候

那灯火像一位睡者被碰了肩膀,

蓦地一跳,向我扬起

它那朝圣者一般的炭火的面孔。

…

我打开门,披一身明月的夜呵,

你给了那鸦雀无声的杏林多少宁静。

我向前踱着,踏着冰凉的草丛,

大地啊大地,你是这样的确实,

难道我们真的曾生活在

节日黄昏的花园挂满枝头的时刻吗?

…

只要你用自己的心灵去倾听

那还在吟唱的声音就可以了,

那声音是如此的依稀

正踏着条条沙路悠然远去。

…

黎明到来时,那玻璃窗里,

那明镜里有如此之多的曦光,

在我们的生活里有那么多无知和憧憬,

真的对你有那么都向往吗?

…

我走出门去,

惊讶地发现一灯如豆

正燃照于苍凉的厩前,

我向房后跑去,

因为那边传来昔日牧人的呼唤。

我看到那颗星灯还在羊群中啜饮,

曦光照得分明,那再不是羊群了,

然而,一声嘹亮的牧笛

正吹彻透明的万物的烟霭。

我喜欢这种返璞归真的表达。诗应该避免那种令人炫目的外表形式,或者令人晕眩的晦暗和迷惘的内涵。在普通的词句中用意象来表达情感的丰富或者思绪的灵动。模仿博纳富瓦的风格,“借助于另一个声音”来表达“隐而不见的”内心,习作几首新诗。

《空白的墙》

有人说热爱写作的人

他们的世界里

都有自己的一个小屋

至少有一张桌子

一把椅子

还有一排书架

面对一堵空白的墙

他们当中有毛姆和

伊夫•博纳富瓦

好像还应该有

顾城和海子

他们将脑子里的浆

涂抹在上面 于是

面对心目中的大海

鲜花便开放在诗人的

任何季节

陨谢在铁轨荒山

或者任何地方

我的小屋里有一面墙

上面也是空白的

但是却在我的背后

除了虚无的光影

什么都没有

《瓦蓝随想》

夏夜的天幕静谧得只有星星

看不到到诗人抛到空中的石头

一只鸟耸耸肩穿过朦胧的湖

带着晨的清新扑向梦的初醒

坐在纱窗下看细雨朦朦

任水雾带走黎明的疲惫

推开温柔的纱门走到户外

让身心承接空灵的流星溅落

落下 轻轻 清风中的精灵

消失 静静 尘世间的纤埃

阴云用薄衾遮盖住晨曦

风用翅膀扇出林中熬夜的宿鸟

树尖上求偶的旋律泛着银光

映照草丛中野兔探头探脑的羞涩

借助于夏风我的帆船驶向远方

终点是雨中颤栗什么也不想的棕榈叶

如果有幸揭开这棵棕榈的隐密

你思想的眼睛就不会那么艰辛

《草原与海》

马头琴在草甸的波浪深处奏起

起伏的思念洒满了心中的绿茵

大海抓着风的头发摇晃飘泊的云

鸿雁喝干苍天的美酒不醉不归

草原的雄鹰在大海的波涛上翱翔

一片绿色的柔软被洁白的羊群划出一道蓝色的汹涌

《夏雨》

今晨雷声在乌云里熟睡不醒

太阳在云隙间捕捉到闪电的逃逸

雨水的爪子在玻璃窗上乱抓

那是神祗在给人世签字画押

夏雨扑打在池塘几近干涸的裂隙

泥浆中啜饮的蝌蚪摆动兴奋的尾巴

斜坡冲下雨水洗净的白色沙粒

忧伤地解读蚂蚁横过路面的线索