11月一开始,就把温度骤然下降,从65到55华氏度(13摄氏度),宣示着初秋和夏末的交接就此结束。

在我的印象中,温度低于60华氏度(15摄氏度),不穿长袖恐怕是不行了。于是套上一件夹克衫出了门。

清晨还带着夜晚的低温,口中呼出的气已经变成白色。一身的长衣长裤,走在路上也不显得暖和。路上所见行人,几乎都穿着长袖衣,夹克或者运动衫。只有有少数“壮汉”或者“壮女”,仿佛感觉迟钝,依旧短衣短裤走在路上。

中国有句老话:寒从脚起,病从口入。我因为腿伤,即使夏天在家,也要着长裤,以免膝盖疼痛。老美似乎感觉与国人相反,天冷了,他们只加上衣。就拿今天来说,虽然大多数人都换上长袖衣,但是,腿上依然是短裤。

如果说,在大都市,年轻美女爱秀她们修长或者丰腴的大腿,冬天里也短裙长靴露腿,还可以理解,因为“美丽冻人”。但是,在我们老龄社区,不仅老“美女”短裤长腿,就连“老顽童”也是如此,这就有些费解。想必他们真的跟我们感觉不一样。我们黑人邻居和路上碰到的印度或者南美人,他们都穿着长裤了。莫非白人的基因中,千百年来,在天寒地冻中修炼一身腿部不怕冷的功夫?

白日越来越短,太阳直到早上7:40才露脸,导致我们原来6点多就起来走路,现在改成7点多了。不然,清早6点就好像在夜里。傍晚6:45太阳就落山了,我们的游泳时间也随之提前。夏天通常是7点以后才往游泳池去,现在提前到6点了,要不然,天黑下来,蚊子就会趁机偷袭。不过,随着天气变冷,我们将会从室外游泳锻炼改到室内的健身房。

人的生物钟,好像跟太阳有某种联系。原来领导6点多就自然醒,现在渐渐随着太阳的晚起而调整到7点多了。好在夏令时就在本周末终至,时钟到时候调回一小时,这样太阳又会在6点多升起。

气候宜人,不冷不热,又可以坐在前庭或者后院看书赏花和观景了。一年中最舒适的天气。

房改新词说腾退 里份忆旧道同兴

看到一个消息,说是小时候住家对面的一个里分,同兴里明春要腾退。一个消息触动了我的两根神经——历史和现代。

先说说现代化中出现的一个新词——腾退。以前,我听说也间接经历过城市房屋的拆迁。那么腾退和拆迁有什么区别?

好像国家也有没有一个明确定义。但是,社会上确实有“腾退”行为的存在。民间的说法不一,大致有几个区别。

一、法律依据不同

征地拆迁,分别依据的是《土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》及地方政府制定的相关法规规定,新的征地拆迁项目都应由国家和政府主导和组织实施。

“腾退”项目则不同。它并非严格法律意义上的征地拆迁。如今存在的多数腾退式拆迁,都在努力回避《土地管理法》等法律法规的规束,目前并没有统一、明确的法律规定依据。

二、方式不同

–房屋拆迁是为满足城市规划,对建筑拆了,重新建设施工。

–腾退房屋,一般情况下,腾退后的房子是不拆的(?),可能另作他用。

三、所有制不同

–房屋腾退一般是指共有制集体住房,居住者并无所有权。当国家需要统一收回的时候,就需要腾退。当然,国家会给予补贴。例如,“文物保护”单位等特殊性质的腾退。

–还有一种,农村的村委会联合开发商,以村民自治的名义组织腾退拆迁,这在法律上是有争议的。

由于腾退没有明确的政府法律文件,各地执行起来,好像有点在“摸着石头过河”。因此上面的几点区别未必就是正确的。不过,倒是让我大致明白了一点:腾退似乎应该是不拆掉原来的房子。这就让我就放心了一些,因为,同兴里跟我有一段历史渊源。

里份,是武汉市独特的民居形式,就像上海的石库门一样,是上个世纪最具代表性的城市居民建筑群落。

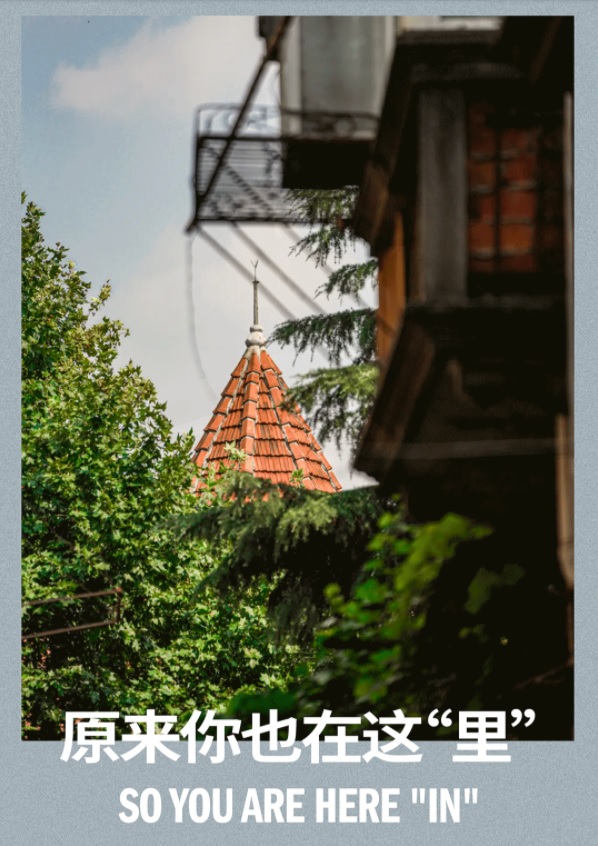

从小在武汉长大的我,小时候就住在这样的一个里份“同兴里”对面。从写着“同兴里”三个大字的巷子正面进来,站在中间一看,巷子的出口处,就可以看到我们家那栋楼的尖顶。

我上小学的六年,每天至少要经过同兴里两次——上学和放学。除了住在那里的居民,恐怕当年最熟悉同兴里的就是我了。而且,我们班上有许多同学就住在同兴里。放了学后,也少不了到他们家学习和玩耍。至今还跟其中的好几位同兴里同学有着联系。从上个世纪的50年代开始,我跟同兴里的渊源也算相当深了吧。

要说同兴里,也不过是1928年建成。一条全长230多米,宽4米,一共25栋小楼的里弄。

长江在武汉那一段,由于汉水的介入,呈由北往南方向流过。同兴里跟长江垂直,所以按地图的东南西北来说,是东西走向。东口算是后门,通洞庭街,也就是我住的那条街。西口应该看作是大门,面对胜利街,我的小学,黎黄陂路小学,就在胜利街和黎黄陂路的交接口。

25栋小楼在里弄的两边,一户一门,鳞次栉比,各自独立,在外部连在一起。建筑立面形态各异,门头雕花风格不同,有欧洲古典山花装饰,也有中国传统吉祥图案,透出一种中西文化合璧特有的韵味。

时间流逝,记忆斑驳。近几次回国,都有意从同兴里走上一趟。

同兴里变小了,好似一条被时光深锁的小巷,见证着时代兴衰变迁。两侧斑驳的砖墙,还有爬满盘根错节的老藤,缠绕着属于我们这辈人的旧梦。

当我漫步其中,静静感受老房子里主人那些尘封往事时,我不禁会与同兴里的过去若即若离,似乎触摸到它的脉搏与心跳,体验到曾经与它同命运共呼吸的历史。

从那些斑驳的围墙、横七竖八野蛮生长的绿植、参差不齐的晒衣杆,五花八门的腊味和刻写着时光的面孔,透过树叶片层叠的缝隙、洒落在残破路面上的斑驳阳光,我仿佛看到当年在楼梯上、门洞间、竹床上、街灯下和同学们度过的童年、那些纯真岁月,还有你打我闹的追逐与彼此陪伴的时光。

近年来的同兴里,在悄然间发生着变化,那是一种新与旧的碰撞,也是过去与现代的相拥。我惊奇的发现,原来纯粹的民居,竟然出现了咖啡店、古着店、私房菜挂出的招牌。商业和资本也开始进入了市井。

我领悟到,同兴里,正如孕育它的城市(武汉)和国家(中国)一道,并非一条衰败了的老巷子,它还有着时代赋予的生命力和无限可能。

木制窗沿吱呀作响配上低鸣工作的咖啡机,家里炒菜的炊烟不时压过店角的咖啡香,那些不知粉刷过多少次的墙面,坑洼不平中露出分不出底色的墙皮,鲜明地张贴着广告海报与显示着宣传板色彩,旧时光与新纪元在这里相互融合。让我不时感受到过往与新潮、坚守与个性、态度与惊喜。

这里的年代感,就像我这个海外游子,眯缝着老花眼打量着这个熟悉又陌生的巷子,头发悄然谢顶,皱纹都已经爬上了眉梢。那些属于同兴里,属于洞庭街,属于老汉口的往事和记忆,并不会由于一条老巷的腾退被淡忘而往事如烟,它已经深深印在我们这一代汉口人心中。

今天,日历又翻开新的一页,新的一天,新的一个月。随着历史的腾退,新的内容将会充填进去,期待同兴里,与它寓意的“共同兴旺”一样,在新的时代里,随着这个国家和城市的发展共同兴旺发达。