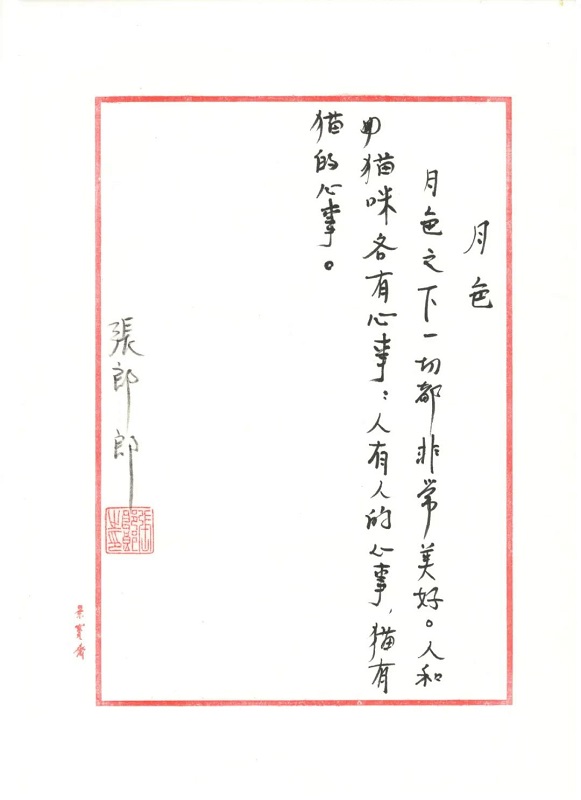

微信中看到华府熟人张郎郎的一幅画《月色》。

郎郎毕业于中央美术学院美术史美术理论系,担任过中央美术学院美术史系教员,正宗专业画家。他生于延安中共中央医院,在“马背摇篮”里长大。跟着部队进入北京,在北京上学。父亲是共和国国徽设计者,曾任中央美术学院院长的张仃。母亲陈布文,曾任国务院秘书和周恩来秘书。按现在话来讲,他是一个正宗的“红二代”。郎郎多才多艺,故事讲得好,现代诗写得更好。不过,为此他被打成了反革命。直到四人帮倒台后才被释放。

我是俗人,只会欣赏那些画得像真实世界的画,也就是像摄影照片的那种写实的画面。在国画和西画间,更偏向西画。国画里的人,不讲透视,人体画的不成比例。国画的山水还行,反正是写意,像不像都没有关系。

这里所说的西画,是指达·芬奇那些写实性的画,如《蒙娜丽萨》那样的油画。而不是印象派的画,什么莫奈《印象·日出》和梵高《星夜》的名画,我都看得迷迷糊糊的。欣赏不了。

自打在华府认识了一些画家后,如云南画派的少数民族画家纳诺,毕业于中央美术学院徐悲鸿画室的北京画家钱世刚,当然还有郎郎等,我观画的视角也逐渐多样化,对画的理解和”欣赏力“也有所提高。

我所理解的所谓艺术表现形式,无论是诗歌、绘画或者音乐、具体的或者抽象的,其实不过是人对自然和社会的一种反射。既是真实的又是想象的(虚幻的),是艺术家的自我感受和表现。绘画就跟写文章一样,诗歌和小说,也不是所有的人都读得懂的,或者说当时不被理解而被后世理解。

这个聊起来就有点玄,也似乎跟郎郎的画离得比较远了,虽然,还是有联系的。在画下面,郎郎还有一个注:月色之下一切都非常美好。人和猫咪各有心事:人有人的心事,猫有猫的心事。

画画和写作也有共性,都是作者感情的流露,都是在表达作者本人的一个感觉。所以看画和读诗也一样,都是在揣摩作者想表达的意图,是读者在跟作者沟通。当然,这个沟通因人而异,有时你可能摸到了作者的脉,有时候,恐怕八竿子也打不着。

《月色》的画面看起来不复杂,有只猫,有个女孩。然后,就是作为背景的天地、云雾、月亮和星星。我的第一印象(非艺术家的老百姓的眼睛):上半部蓝色的夜——沉重宁静;下半部深蓝和褐色,有点怪,莫非代表大地与海洋?背景色彩的基调很凝重。但是,左边黄色的猫和顶上的月亮,还有那被画面切割掉的金黄色(太阳?),又让画面明亮起来。加上右边女孩身上丰富的色彩,似乎在用亮丽述说着暗夜之中的美妙——梦。

具体的制作过程,朗朗也坦诚相告:“这张画是先喷绘,然后再用丙烯勾勒。这样更充分地把月色朦胧,烘托到画布上来。天空、云雾、水面、雾气,衬托出女孩和小猫的无限遐想。一幅画也是段梦境。”具体怎么操作的,俺想象不出来。不过,作者的意图,俺有些明白了。

大概朗朗很喜欢猫,或者对猫情有独钟,他的画里经常出现猫。人对猫的看法,大致分为喜欢和不喜欢两种。如果,非要我说出三个喜欢的理由,我可能会选择:乖巧、可爱、听话。但我却是不会养猫的。其中一个理由:我更喜欢狗。喜欢的人有一千种理由,不喜欢的也有另外一千个。各有所好,这就是大千世界。但愿大家相互理解,在包容对方中求同存异。不要因为喜欢我们的猫,就讨厌别人的狗,或者反之。

一如我们熟知的日本作家村上春树,好像除了喜欢爵士乐,亦是爱猫之人。尤其近来,许多读者都在谈论他的近作《弃猫》。其实,村上并不是在谈“弃猫”,以及弃猫效应——被丢弃过的猫咪,再被捡回来后,会表现得特别乖,因为担心再次被丢弃。而是“关于父亲,我想说的事”。因此,从这一点上,似乎可以狭隘的得出一个结论:猫,狗或者其它宠物,不过是人类寄托想往的一个对象而已。这样一想,我对那些养蜥蜴、蛇、荷兰猪等等怪七怪八小动物的爱好者,就跟那些养金鱼、鸽子、蟋蟀等宠物的爱好者一样,开始一视同仁了。

对此,朗朗继续解释说:月下有人喝酒,有人沉思,有人愣神。月光有魔力可以将人们进入梦境,猫也一样。月光下的心事和暗夜中的心事,那是绝对不同的。

月下有人喝酒,多半是诗人。有李白《月下独酌》的“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。”你可以从中感到环境的冷落,和诗人心中的愁闷。也有苏轼“明月几时有,把酒问青天。”“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”既沉思人世间的悲欢离合,又饱含对宇宙人生的哲理性追寻。

这不都是月光的“魔力”吗?这么一想,那月牙周围金黄橙色的暖色调,也就好理解了。这种现象是大自然中没有的,大概就是画家所想表示的“魔力”吧。有机会,得问问朗朗,是不是这么理解的?

再往深处想,就是画家所说的,魔力之下,人可以进入了梦境,猫也一样。有人不信,猫也有梦?于是便引出一场濠梁之辩:“子非鱼,安知鱼之乐?”“子非我,安知我不知鱼之乐?”是啊,很哲学的,你不是猫,怎么知道猫不会做梦呢?你又不是我,你怎么知道我不知道猫不会做梦?

那,到底猫会不会做梦呢?问猫咪!

不过,朗朗说:月光下的心事和暗夜中的心事,那是绝对不同的。这一点,我赞同。月光下的心事是明朗轻快的,暗夜中的心事是抑郁阴沉的。正如朗朗的那张画,半是明朗半是暗,半是轻快半是忧。一半朦胧衬遐想,一半魔力托梦游。

看着看着,猫的脖子就伸长了,长啊长啊,就长到月亮里去了。