我深爱这个国家,感觉像在家里一样;一个人的感觉像在家里一样的地方,除了他出生的故乡,就是他命运归宿的地方。

—— 海明威

这才是为什么海明威喜欢喝这家莫希托的原因。在这里,你不光是享受美酒,更是在享受一种文化的气氛,一种浪漫的拉美风情。

—— 山人

回到船上,冲凉、午餐、午休,重又精神抖擞。下午三点,再次上岸。这次入关的手续更简单。下了船,几个海关人员站在关口,看见我们从船上下来,挥挥手,也不检查证件,就让我们进入古巴了。早知道这么容易,那个75美金的古巴签证,似乎就没有必要办理了。

计划中的四个广场中,我们上午参观了三个,还有一个旧城广场 (Plaza Vieja)没有去,这是下午参观的一个目标。另外一个目标,看看海明威喜欢的酒馆,喝几杯他喜欢的鸡尾酒。

下午的哈瓦那跟早上完全不同,人们仿佛约好了似的,全都用上大街小巷。当我们又路过武器广场时,里面竟然热闹非凡。总督府宽大廊柱下,早上空无一人,现在有一个小乐队在演奏,还有身着盛装的歌手在演唱。嘹亮的小号,欢快的手风琴、热烈的提琴和六弦琴,仿佛在打击乐的节奏里跳跃。歌手们激情欢快的歌声几乎要把屋顶掀掉。这正是我心目中热情奔放的拉美风格。

街道上的游人,好像一下子增加了很多。有的坐在路边小馆子里饮酒,有的随着节奏边走边舞,有些干脆放下背包,坐在露天的桌椅上聊天观赏。小乐队弹奏着富有节奏感的南美音乐,乐手演奏用的一些民族乐器,应该是当地的乐器,以前都没有见过。也有些似曾耳熟的爵士乐,不紧不慢地弹奏着。激情的探戈和优雅的爵士此起彼伏。

游人有的和我们一样,随着人潮一边走一边看,一边用手机拍摄。有的跟街头的艺人交流,有些人甚至就融入表演或者在一旁自舞自唱。哈瓦那早上的悠闲、文静和矜持都到那里去了?这才跟我想象中的古巴比较合拍。怪不得早上下船的人寥寥无几,原来他们在养精蓄锐,他们的古巴游,大概是从下午开始,持续到灯火阑珊时的午夜,甚至黎明。

我们要去的小酒馆西班牙语叫“ La Bodeguita Del Medio”,不知为何有人把它翻译成“五分钱小酒吧”,位于武器广场和教堂广场之间。

沉浸在哈瓦那下午的欢乐中,随着轻松的音乐的节奏,我们在人群中慢慢前行。走到一个十字路口,有人热情的告诉我们,对面是海明威曾经住过的旅馆。进去一看,在前门口的厅里,有许多人聚在那里饮酒。后面大厅比较安静,柜台后面的服务员无所事事,看着人们来来去去。此刻应该是没有旅客上门登记入住的。走过去一看,嗬,左手边一面绿色的大墙,贴满了海明威各个时期的照片,其中就有那张古巴人引以为自豪的照片,海明威和卡斯特罗握手,下面还有海明威手迹的签字。

遗憾的是,没有任何有关的资料介绍,如果没有路人的提醒,这么好的旅游资源就埋没了。我到现在还是不知道,海明威什么时候在这里住过,是否就是在这里,写出了他那篇获得诺贝尔文学奖的《老人与海》?

由此看来,古巴虽然有旅游,也有很好的资源,但是旅游的观念还是太陈旧,就像中国的“好酒不怕巷子深”一样,没有现代的竞争观念。正如早上我们看到的雨果之家,还有那个鸟语花香的仙境一样,没有景点介绍,让人一头雾水,更有可能的是,让游客失之交臂。还有一个博物馆,一进去,地上可以看到大写的年份和箭头,墙上的展框可以看到照片和实物,甚至还有电视播放录像。游客可以猜到这是在描述古巴的历史,由于解说全是西班牙文,就跟中国北方人听不懂广东方言,认为广东人讲鸟语一样,不懂西班牙语的游客不知所云。基本上没有其它文字的旅游或者信息介绍,这是否有点强人所难,难道让游客都要懂西班牙文吗?

更有甚者,多数景点连西班牙文介绍都没有,如果有一份西班牙文在手,至少我们还可以用手机,或者到谷歌上翻译一下啊。在华盛顿的各个博物馆里,不仅有详尽的英文介绍,还有各种文字的介绍。其中,西班牙文是一定有的,有的还有中文和日语等东方语言。看样子,进行信息资料的整理和翻译,不仅有大量的工作和潜在的商机,在古巴应该还是大有作为的。

出了旅店不远,就是那个有名的五分钱小酒吧,果然跟介绍的一样,门口人来人往十分热闹。不用专门细看,酒吧上面那块黄底黑字的招牌,在浅蓝色的店墙上高高挑起,格外显眼。挤进去后,游客塞得满满的。小酒吧里面不大,有个小乐队在里面演唱。进门后就是一个柜台,一位光光头的调酒师大叔正在调酒,听说这位大叔在网上很有名的。

柜台上一字排开有十来个玻璃杯,里面可以看见事先倒入的甘蔗汁,放入了切好的青柠檬片和新鲜的薄荷叶。然后,大叔用一个木棍将青柠檬和薄荷叶在杯中捣碎,绿色的浆汁开始涌出。这时候就可以倒入古巴自产的“哈瓦那俱乐部”牌子的朗姆酒,一般都是三年期的酒。如果有特殊要求,也可以配以7年期的朗姆酒,不过,价钱肯定要高一些。这时,由旁边的助手倒入古巴自治的苏打水,让鸡尾酒冒起气泡来,最后,倒入冰块,用冰镇住酒中翻腾的香味。一杯古巴正宗的、海明威最爱的鸡尾酒,“莫希托”(MOJITO),就这样简单明了的在我面前产生了。

都说这里的莫希托是哈瓦那最好的。虽然每个人口味不同,可能对莫希托得感觉不一样。但是,不管怎么样,到古巴来玩,尝尝这里的莫希托是必须的。喝到嘴里先是薄荷凌冽的清香,然后是青柠檬混着甘蔗汁的酸中带甜,到了底下,舌根会感到朗姆酒慢慢渗出来,随着苏打水的气泡,从喉咙里滚滚流入胃里。清凉,酸甜、加上些许暖胃的40°朗姆酒。不管是盛夏还是严冬,你都会感到莫希托的豪爽和惬意。

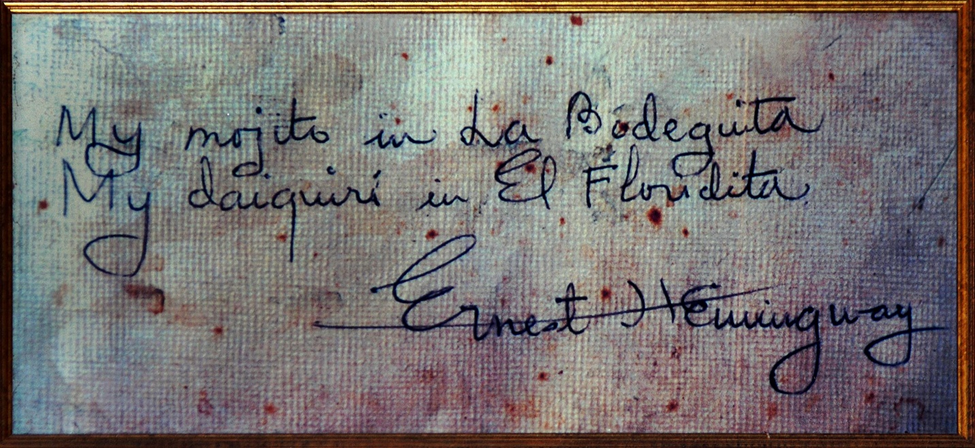

听说莫希托是源自古巴,虽然确切的发源地点至今尚有争议,但是,有一点是毫无疑义的,海明威最喜爱的两款鸡尾酒中,就有莫希托。他曾在这家五分钱小酒吧的墙上写下这句话,因而使莫希托和这家小酒吧声名大噪:“我的莫希托在La Bodeguita小酒馆 ,我的德贵丽*在El Floridita小酒馆。”

*德贵丽(Daiquiri)是一种主要以兰姆酒为主料的鸡尾酒,1896年由一位在古巴一个叫德贵丽的小村庄的铁矿里工作的美国采矿工程师发明的。据说海明威很爱喝这种鸡尾酒。

当然,在家中,自己也可以调上一杯莫希托,安安静静地品尝,可以孤芳自赏。我们在邮轮上的鸡尾酒是免费的,其中也有莫希托。由于游客多,做法简单得有些粗暴。玻璃杯中放入青柠和薄荷叶,倒入朗姆酒,灌入大量雪碧,堆满冰块,然后就从酒吧后递出来。喝了上面几口,青柠和薄荷的清香几乎没有出来,主要是雪碧的泡沫带着些许朗姆酒的味道滑下喉咙。直到喝到了杯底,才感到柠檬浓浓的酸和朗姆酒残存的辛辣。而薄荷由于没有搅拌,清香只是挂在了酒杯上。这就是批量生产的索然无味,可惜了莫希托的大名。

而“五分钱小酒吧”除了正宗的古巴莫希托以外,餐厅还有大提琴,长笛,小提琴,小鼓和演唱者组成的小乐队表演,现场气氛热烈。他们动情的演奏不仅博得阵阵掌声,就连游客们都随着乐曲舞动起来。我们身在其中,也不禁随着气氛和节奏而摆动。酒馆内外大家都被这种气氛所渲染,满墙密密麻麻的都是游客们 “到此一游” 的留言涂鸦,各种文字在墙上龙飞凤舞。

热闹的人群中,小贩们在兜售古巴雪茄,贩卖类似中国油炸翻散片的下酒小吃,整条街道都在莫希托的味道里欢乐沸腾。我想,这才是为什么海明威喜欢喝这家莫希托的原因。在这里,你不光是享受美酒,更是在享受一种文化的气氛,一种浪漫的拉美风情。另据官方报道,习近平主席访问哈瓦那时,抽空也光顾过小酒馆,并喝了这家的莫希托鸡尾酒。有道是:此情此景何处有,请到五分酒吧来。

喝完莫希托,在海明威“我深爱这个国家,感觉像在家里一样”气氛中,我们已经没有了先前的目标,只是凭着感觉,随着人流,顺着四月的春风,轻飘飘地在哈瓦那老城里即兴游览。走过一个门面,里面的摆式让我们不解。柜台很是华丽,用红木的圆柱撑起拱门。里面一排排的架子上,整整齐齐排列着白底带花的瓷杯,大小和样式都是一模一样。说是瓷杯,但杯上却没有手柄,有些像我们从前装糖或者茶叶的瓷缸。柜台下的玻璃窗绘着彩色花束。台面上摆着一些瓶瓶罐罐,柜台后面没有服务人员,里面也没有什么顾客和游客。记得在网上看到过这样的照片,好像说是药店。

外面有一块西班牙文招牌,有跟英文的“医药”和“博物馆”相似的词。估计是一个跟医药或者是药材有关的博物馆了。进去一看,发现铺面还挺大的,房顶上有彩色的玻璃亮瓦,像教堂里的彩色玻璃。图案由红花绿叶组成,像在万花筒里一样,呈对称图形。

难道是古巴的草药吗?用手机拍了张照片后,正准备离开,傍边一个带点羞涩的声音响起:“先生,愿意捐款吗?”回头一看,一位工作人员打扮的女士,有点不好意思地用英文跟我讲话。

“哦,当然。非常乐意。”我一边回答,一边掏出美钞放到女士手中的盒子里。对美国人来说,一般到博物馆都是要缴费的,除了首都华盛顿以外,包括到纽约大都会博物馆进门都有“捐款”数额的。出来后,突然想到,咦,到要钱的时侯就讲英文了,那英文的介绍服务怎么没有呢?

如果问一个中国人少先队是什么,大家马上就会想到那些带着红领巾的孩子们,或者想到“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪”的日子。如果我告诉你,古巴的少先队是蓝领巾,会不会颠覆你的思维?

在老城区里率性随意地游玩,偶然间看到街道的旁边有一间教室,孩子们在老师的督导下正在学习。他们都穿着统一的白色上衣和绛红色的下装,一看就是校服。脖子上都带着蓝色的领巾。有的埋头做作业,有的看着书。一本厚厚的课本摊开在课桌面上,绿色的黑板上排列着26个字母。

教室前面电扇在开着,墙上可以看到电线连接到电视屏幕,简单而实用的电化教学设备。也许我在窗口的停留观望打扰了他们,几个孩子抬头看着我,有的还调皮的笑着,露出嘴里豁着的门牙。惹得老师也回过头来。老师带着一幅眼镜,穿着浅绿底衬着红粉色条纹的衣服,下身是一条黑色半长的劳动布裤。我向来都佩服戴眼镜的人,因为他们书读得多,有学问。我由于不好好学习,以至于大学毕业也没有混上一副眼镜。老师的眉毛似乎描过,因为它们在老师胖胖微笑的脸上,比那双有学问的眼镜更吸引我的目光和好奇心。从她的穿着、打扮和表情来看,这位老师一定是个和蔼、平易近人,爱美并爱孩子们的人。从老师的微笑中我看到,孩子们一定是幸福的。

走在路上,我们也看到穿着校服,成群结队的大孩子。他们的脖子上戴的却是红领巾,难不成古巴还分蓝领巾和红领巾两种?看起来戴红领巾的孩子年纪要大一些,大概是低年级的孩子戴蓝领巾,高年级(中学生?)戴红领巾。

记得早上路过哈瓦那大学时,老爷车司机介绍说,古巴实行的是公费教育。古巴大学是免费的 FREE,甚至还发生活费,并且随着年级上升而增加。各级学校均为公立,除了免学费和书本费,还免费提供伙食和校服。回想当年,我们的中小学是要交学费的。虽然钱少,但是仍然有贫穷人家缴不起学费而申请免费的。而且,我们从来没有穿过校服。

到了上大学时,吃、住、学费全免,大学还发有十八元人民币的生活费,好像没有随年级上升而增长过。不由想起在美国做研究生时,写过一篇有关中美教育制度区别的文章。其中就讲到中国大学生毕业后,为什么由国家统一分配工作,而没有自行择业的“自由“。我当时的观点是,因为中国培养大学生的经费,全部由国家负担,所以,国家有理由按其需要进行分配。美国自身也有类似的例子,如军队可以出资培养大学生,大学生毕业后必须在军中为国家服务若干年。现在中国教育改革,大学生上学基是自费,当然国家就不再负责分配了。至于找不找得到工作,则是毕业生自己的事情。看来,公费教育和自费教育各有利弊,视各国国情,以及社会和经济的发展而定吧。

不知不觉中,就逛到了老广场 Plaza Vieja,我们在旧城区要参观的第四个广场。有的人认为广场很漂亮,四周的老房屋色泽鲜亮,看起来是新涂的颜色。但是我却觉得色彩亮丽跟老广场的名字,以及老城区应该具有的古旧风格不太协调。四周多是餐馆,看不到什么历史和文化的遗迹,没有什么值得一提的特色。如果真要找点特别的,就只有广场一角的那尊新来的铜雕。

那是一只夸张了的巨大公鸡,一只腿雄赳赳地独立着。脖子上翎毛和尾部羽毛雕塑得栩栩如生,看起来颇有中国人形容的金鸡独立的姿态。鸡背上驮着一个女人,女人光着头,全身裸露,双峰高耸,腿脚结实,显得很健壮。但是不知道为什么脚上却穿着一双鞋,像是一双芭蕾舞鞋。女人的雕塑非常写实和逼真。肩上扛着一把吃饭的叉子,叉子巨大,像扛着一只枪。不记得古罗马、希腊的神话中是否有这么一个跟雄鸡和妇女有关的故事。从坐在雄鸡上的裸妇和肩扛的大叉,以及足蹬的舞鞋来看,这里面一定有什么故事。

我查了一下老广场的西班牙文,Plaza是广场,Vieja 有老妇、老媪、老妪的意思。莫非老广场的本意或者起源跟这位妇人和公鸡有关?雕像周围也没有看得懂的介绍。这个既写实又夸张的雕塑,在我古巴行的谜团中又加上一个问号。

正当我在那尊雕塑前百思不解时,两个身着花裙的古巴少女翩翩走了过来。其中一个身材不高,一身白底绿叶黄花的连衣裙,衣领处一条宽大杏黄边,亮得耀眼。头上浅嫩绿的纱巾扎着个大结子,像蝴蝶的翅膀,一扇一扇的。脚上一双粉红软底鞋。这身打扮跟周围的建筑十分合拍,古老的街道建筑,涂着靓丽鲜艳的色彩。

小妹妹指着我的手机,示意要跟我照相。我把手机递给她的同伴,为了配合小妹妹的身材,我还特意降低我的高度。没有想到,她顺势就热情地把手搭在我的肩膀上。咔嚓一张以后,小妹妹踮起脚,又送给我一个热吻。古巴人民太热情了,竟然如此好客!不禁想起唐人五言中的两句:苍山带落日,丽苑扇熏风。哈瓦那四月的熏风,拥着下午的落日,吹得游人醉醺醺的。至此,我的古巴游,在老广场一下子飙到巅峰。早晨的雪茄老爷爷,黄昏的蝴蝶小妹妹,通过跟他们的交往,让我和古巴人民在照片中结下了牢不可破的友谊。

沿着广场继续往里走,就逐渐离开了喧闹的旅游区,居民区中不太光鲜的一面,堆着垃圾的街角,推车卖蔬菜水果的小贩,相继映入眼帘。挂在墙外的老式空调机,在居民区还不多,偶尔可见一个两个。

让我想起半个世纪前的武汉,一般人家的家里连电扇都没有。到了三伏天,只有用大蒲扇纳凉。从小学到了大学,宿舍里连电扇都没有。直到文革结束,电扇才走进普通人家。而空调机进入老百姓家里时,应该是九十年代后的事了。记得有段时间,武汉里有一道“风景”,就是高楼大厦家家户户的窗外,都有空调机。看了后,颇有些哭笑不得。一方面,是人们的生活水平提高了,空调这种过去是高档消费品的东西,现在差不多老百姓都能负担得起,成了生活的必需品。另一方面是,城市的面貌就像贴上狗皮膏药一样,显得有些不雅观了。

不过,人民生活水平提高了,这才是主流。其它的都是前进中的问题,一定会逐步解决的。哈瓦那夏季平均38摄氏度,加上潮湿的因素,应该是比武汉更热的一个地方。从老城小学教室里的电扇,可以看到古巴今天的降温设施,大致相当于中国的文革结束时的社会发展。大街小巷里的家庭和商店基本看不到空调。零星挂在墙上的空调机,说明至少已经开始接近中国改革开放后的九十年代。

抬头除了可以看见墙上的空调,还可以看到老百姓的其它生活方式。比如楼上突然有个篮子慢慢地降了下来,街边的人在跟楼上的人交谈着。篮子静静停在空中,等待谈判或者是交易的完成。这种城市生活的镜头,我只是在老上海的电影里看过,着实有趣。那只篮子将会吊上什么呢?一束鲜花、一盒熟食、一瓶朗姆酒、一盒雪茄,又或者是一本书、两张大剧院的芭蕾舞票,还是一首小诗、一纸情书?总之,篮子里充满了期望,绳子上牵挂着情调。

街景的镜头中还有,楼上飞下一串钥匙,大街上的两个翘首期待的年轻人,急切地拿起钥匙,匆匆就打开门进去了。有什么事情可以让他们这么着急?一个故事就此展开。

还有马路上的粮店、买东西要计划的商店,在提醒着我们,这里正在讲述着中国昨天经历过的故事。这边的商店只收古巴币比索 (CUP)或者古巴外汇卷 (CUC)。如果你问收不收美元,回答一定是“哭”,这是西语古巴外汇卷的发音。

回顾中国,也经历过外汇券的历史。不过,中国的外汇券和人民币在表面上是等价的,而古巴的外汇券和古巴比索却是不等价的。比如,你拿一美元可以换到一元的古巴的外汇券,看起来相当于古巴人使用一元的比索。古巴人买一瓶兰姆酒要20元的比索,外国人一瓶兰姆酒要20元的古巴外汇券,外国人必须使用古巴外汇券,表面上是一样的。实际上,一美元在外汇市场上值二十多古巴比索,只不过,有价无市,市场上换不到古巴比索。因此,是否就有这种可能,当地人用古巴比索买雪茄,再用美元或者外汇卷转卖给游客,一个比索就变成一个美元,其中可以赚取二十倍的差价?

夜幕渐渐降临,我的古巴一日游,在充满疑问和遗憾的兴奋中结束了。为了感谢你耐心读完这篇小文,免费赠送一款莫希托配方:

- 40ml 古巴白郎姆酒 ——可以用其它你喜欢的郎姆酒或者伏特加替代

- 30ml 新鲜青柠汁 ——最好要新鲜青柠,也可以瓶装青柠汁(莱姆汁)替代

- 6片薄荷叶 —— 新鲜的最好

- 2茶匙白糖 —— 可以用汽水替代

- 苏打水 —— 可以用汽水替代

先将薄荷叶与白糖、青柠汁混合倒入杯中捣碎,然后加入朗姆酒,再加入适量苏打水(汽水),最后以冰块填满杯子即可。

期待你从中体会一下海明威的古巴味道。

2019年4月24日 初稿于佛州瓦蓝湖

2023年2月28日 修改于佛州瓦蓝湖