美国马萨诸塞州波士顿市(Boston, Massachusetts, US)

波士顿是美国马萨诸塞州首府,在美国是个耳熟能详的城市。

大家都知道,波士顿有几个称得上“最”的名气。

比如,波士顿是马萨诸塞乃至新英格兰地区人口最多和最大的城市,是大波士顿(大都市统计区)的经济与文化中心。

比如,波士顿也是美国最古老的都市之一,于1630年由迁移美洲的清教徒在邵马特半岛(Shawmut Peninsula)上建立。

美国独立战争前夕及期间,多场最重要事件均发生于此,如波士顿大屠杀、波士顿倾茶事件、邦克山战役及波士顿之围等。

此外,波士顿创下美国诸多领域之先河,其中包括全美首个公众公园,1634年成立的波士顿公园;首间公立或州立学校,1635年成立的波士顿拉丁学校;及首个地铁系统1897年建立的特莱蒙街地铁(Tremont Street subway)。

除了深厚的历史底蕴外,波士顿被誉为“美国雅典”,是因为在波士顿大都会区拥有超过100所大学,包括著名的哈佛大学和麻省理工学院。

以上这些都是书上或者资料上容易查到的。

我第一次造访波士顿,是因为女儿高考后,被波士顿大学录取,并给与优渥的奖学金。我们当时对世界上最大私立大学之一的波士顿大学不太了解,因此跟女儿一起游访了波士顿大学。这是千禧年之前的事情,印象已经不深了。

第二次造访波士顿,是女儿工作后,出差到波士顿开会,请我们一同到波士顿游玩。这次我们游玩了哈佛大学和麻省理工学院和部分市区,那是2016年,印象很深刻。

算上这次,我是三访波士顿。很有意思的是,游轮不提供岸上观光(NO SHORE EXCURSIONS AVAILABLE)。这是此次邮轮唯一的一个不提供岸上观光的城市。

早起,气温下降到37华氏度(3摄氏度),相当于佛罗里达冬天温度。在甲板上散步,风很大,要穿冬装羽绒服。

电脑新闻中看到,美国校园抗议行动波及越来越广泛,更多的逮捕,更多的抗议。1968年大学反战运动的鬼影又回来了。

午餐后,宽大的玻璃窗户外,看得见陆地了,波士顿不远了。下午一点半,停靠波士顿港。

游轮下午2点靠岸,晚上10点开船。中间有8个小时的游玩时间,为什么不安排岸上游的项目?不知道,也没有任何解释。

管他的,我要上岸去再游一下波士顿。比方说,以前没有造访的的繁华闹市区(Downtown)和中国城(Chinatown),总之,那些对我是新鲜和陌生的地方。

上岸前,发现从港口到市中心闹市区,只有2英里。平常在健身房的走路机上,一英里走20分钟。来回的时间绰绰有余。于是开启了步行参观模式。

会展中心巨伞开

从波士顿港口出来,只有三三两两的游客下船,街道和商店安静得令人感觉不到大港口的生气勃勃。随着其他散客前行,从小路出来,就是一条叫做“夏季大道”(Summer Street)的大街。这是一条从港口直通市区的大道,宽阔,干净,分有人行道,自行车道,和汽车道。来往的车辆和行人不多,这一带感觉不到大都市的繁华和喧,是波士顿南部的海港区。

走不多远,大概一半路的光景,马路对面看到一个建筑,前面像半面展开的巨伞。这是波士顿的会展中心(Boston Convention & Exhibition Center),也是美国东北部最大的会展中心。很有气势,可以看作是现代波士顿的展现。

前面的越来越多的高楼大厦开始映入眼帘,市区应该快到了。出现一块隔开市区和市郊的水域,上有好几座桥梁。一个有水的城市是有灵性的,正如我的故乡,武汉。还有美国的纽约,以及中国江南的杭州、南京、上海等等。

繁华闹市迎面来

跨过桥,就进城了。路牌上左边标志中国城,右边直指闹市区。往左还是往右?又是人生一个小小的十字路口。前两次来都没有到过波士顿的闹市区,这次一定要看看。我选择了直行,这对今天的游览会有什么影响吗?且走且看吧。

首先看到的是马路对面的梅西百货商店,无疑,这是进入闹市的标志。梅西百货商店,全美都有连锁店,除了纽约的梅西总部,其它的都差不多。没有新鲜感,也没有时间去逛店。

梅西百货商店对面的建筑颇倒是有特色,上面有许多复古的雕塑,大概是老波士顿的历史留存,给人一种希腊和罗马的气势。而这幢建筑之后,是悄然而起的现代玻璃建筑。游客可以感到历史和现代在这里的重叠,沧桑和厚重中夹杂着当代轻松跳跃的音符。

闹市中有一段步行街,街道的一边有地铁站,有对称的圆柱、铜钟浮雕、灯盏、花篮、也有鲜花桶和垃圾桶。马路对面是正在维修中脚手架下的星巴克,仍然开门营业。一杯便宜的拿铁咖啡,至少5个美元,怎么能随便关门?平衡对称与不和谐的混合,就是我对闹市区的观感。

回想起这几年回到武汉,江汉路的步行街,整齐干净,商家林立,太现代了,小时候汉口历史的影子荡然无存。作为老武汉的我,像一个陌生的外乡人,走在路上茫茫然若有所失。波士顿的闹市区,两三条街,一不小心就走到头。从现代繁华上看,不如武汉江汉路的步行街,但是,历史的沧桑犹在。

眼前忽然一亮,啊,这不就是以前来过的那座印象很深的圣保罗大教堂(The Cathedral Church of Saint Paul)吗?顿时一种熟悉的感觉在旧地重游中产生。

街对面就是有名的波士顿公园(Boston Common),创建于1634年,是美国最古老的城市公园之一。在我心目中,就跟纽约的中央公园,感觉还和以前一样——起伏的草坪,从容的游人,还有喷水池和雕像,只不过这回雕像被搞笑的戴上帽子和披上围巾,在阳光和春风里有点不协调。

从这里,有是一条红色(大部分是砖)标出的线路,这就是著名的“自由之路”(Freedom Trail)的起点。这条路长约2.5英里长,经过波士顿市中心的16处重要的历史古迹。国家公园管理局在这里设置了游客中心,为参观者提供免费地图以及讲解服务。众多游客通过沿自由之路步行以了解美国从英国独立的历史。

这些我在书上都读过,但是,却没有用脚实地丈量过。今天还要去看看中国城,时间有限,体力也有限,就留点遗憾给下次来访吧。

铜塑“拥抱”新地标

公园里出现了一个新的地标,一个巨大的铜塑“拥抱”,为了纪念马丁·路德·金和科雷塔·斯科特·金。描绘了四只相互交织的手臂,代表着1964年马丁·路德·金获得诺贝尔和平奖后他们拥抱在一起。在广义上,让人联想到象征人类的和谐与友爱。这个铜雕2022年底才安装的,怪不得上次来没有看到。

波士顿公园离中国城不远,大约两三条街的样子。不久就看到的中国字样的路牌。街口还有中文标志的中国城地铁站。一路慢慢走去,中国字样的商店越来越多。一个路口有一个大楼,标有名牌很响亮“中国贸易中心”(ChinaTrade Center)。

进去一看,楼下有个图书馆。图书馆不大,人也不多,书也不多。中间一张桌子坐了三个人,一个华人模样,另外两个是黑大哥在认真读书,有一个还在抄录着什么。图书馆外面,有些黑大哥坐着聊天。说实话,这个情景令我有点吃惊。我曾经在纽约法拉盛住过一些时日,经常路过缅街上那家法拉盛图书馆,里面楼上楼下都是华人面孔。在“中国贸易中心”里的图书馆中,更多的黑人在读书,这是个什么情况?

华裔市长求连任

走到一处,惊见墙上广告“请选吴弭连任为波士顿市长”。开始一看,哇,华人开始竞选波士顿市长了,不得了。再一细看,是“连任”,哦,就是说,华裔已经是波士顿的市长了,这是争取连任。回家后,我还不时地关注这事。后来有报道说,连任成功。一个华裔、一位女士,任大波士顿的市长,了不得!连任,更不得了。

礼义廉耻唐人街 青天白日满地红

接着前行,来到中国城牌楼前,正式的“唐人街”或者“中国城”的象征。上书“礼义廉耻”,并排飘扬着美利坚合众国的“星条旗”和“中华民国”的青天白日满地红旗帜,不见中国大陆的五星红旗。看来,波士顿的华埠还是中华民国的天下。

走了近一个下午,走得有些累了。寻了一家中国点心铺,进去歇脚。要在平时,我会买一些点心,可是想到在船上喝下午茶时,一大堆的点心都吃不完,于是点了一杯船上没有的珍珠奶茶

——“没有,只有香港奶茶。”服务大嫂说道。

——“OK,那就来一杯香港奶茶”。于是。坐下来,饮茶。原来这是一家港式糕点店,不是台湾的甜点店。

喝完茶,出得门来,是中国城牌坊的另一面,上书“天下为公”。下面仍然飘扬着美国和台湾的旗帜。

至此,波士顿游的两个目的地都达到了,顺着原路回船。

华灯初上波士顿

记得上学时,老师讲课时说,有个哲学家讲:人不能两次涉过同一条河流。就好像我今天走过的是同一条“夏季大道”,不过不同的是在马路的左右边。

右边的风景有波士顿南站,城市重要交通枢纽。上有古色古香的大时钟。背后又是一个摩天建筑,从钟楼顶上升起。大概是下班时间,街上的人群熙熙攘攘地往车站里涌,里面的人潮一浪又一浪地扑出来,这才像个大都市的样子,跟下午我过来时,完全不同的样子和感觉。

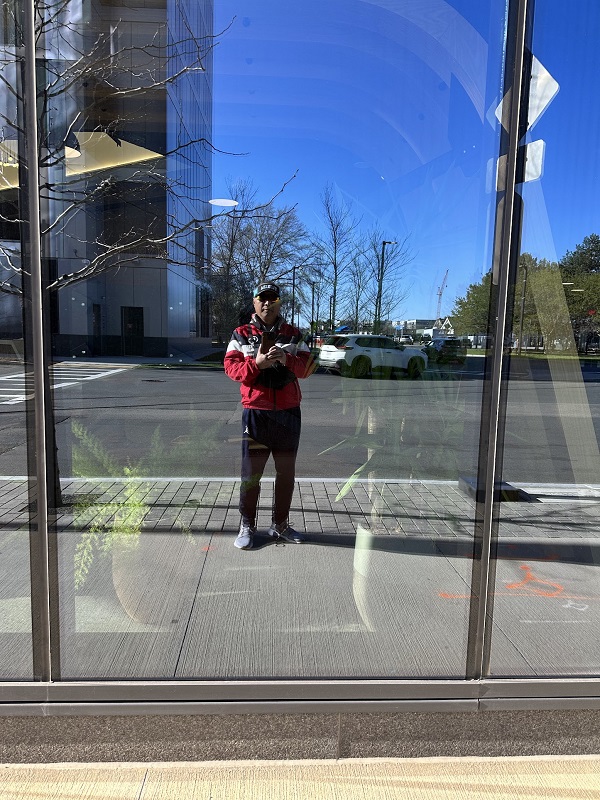

人对世界的感知,只在他经历和感觉过的瞬间。这里没有俄乌和巴以之间的轰炸和流血,也不是瓦蓝湖畔的宁静和惬意。此刻,是活生生的波士顿,一个周四的下午。就跟这个玻璃反光的镜像,你路过了,你拍摄了,镜像就保存下来。这也是游记的意义之一。

回到启程的地方,“福伦丹”游轮在静静的守候游子归来。

晚餐后,暮色中的波士顿像一张照片里的剪影。那是夜幕下华灯初上的波士顿。

再见,波士顿!我们将在夜幕中启航。

初稿 04/25/2024 周四 海上于福伦丹游轮

修改 06/22/2024 周日 于野老斋瓦蓝湖