上学之路

清晨五点半,城市尚未完全苏醒。我踏着熹微的晨光出发,只为赴一场跨越半世纪的约定——中国地质大学首届英语专业毕业五十周年同学会。

打车的小插曲,像是岁月刻意安排的一点悬念。一大早,街上几乎没有行人,我站在路口等待出租车。手机没有安装 Uber的软件,不能呼叫武汉的无人驾驶“苕萝卜”,只能凭运气。不久,一辆亮着“空车”灯的出租车缓缓驶来。可当我说明目的地是武昌地大时,司机却歉然摇头,说车“没电”,无法前往。

我心里掠过一丝失望,又忍不住暗想:清晨刚上班,出租车能“没电”?多半是快到下班,嫌过江太远,不愿跑,却又怕被说成“拒载”。岁月教会了我们体谅,他有他的难处,这城市也有自己的节奏。

好在武汉是足够成熟的大都市,不久就来了一辆愿意大清早载我去武昌的出租车。五时四十三分,我终于踏上行程。

车子穿过过江隧道,武昌陌生的街道与清晨的灯火在车窗外一晃而过。像汉口一样,武昌的凌晨也在沉睡中,只余零星光点闪烁。这对我来说,是一个焕然一新的武汉。时间在疾行,不知不觉车已停稳。六点零五分。——二十二分钟,一顿早餐的时间。

而在八十年代,我从汉口家里到武昌学校,得先走一站路到轮渡码头,过江后,还要搭车到鲁巷口,下车再走一段路……整整要两个小时。或者先坐车到汉口的分校,再转学校班车过“万里长江第一桥”,直达武昌本部——所花时间也差不多,只是不必走太多路。

我还是按照两个小时的老黄历计算时间,5点半出发,7点半到校,赶上8点钟的早餐时间。结果,六点刚过,就站在学校的大门前了。

计程车显示车费人民币46元,不到七美元。从韩国日本旅游回来发现,国内的计程车真便宜。早就听说中国几乎不再用现金,支付方便得近乎魔法,手机一扫就完成交易。回国前我特地下载了支付宝 APP,这却是我第一次使用。

扫码时系统迟迟不通过。司机小哥一看就是经验老到:“您用的外码,不像我们一扫就过,别急,再来一次。”果然,第二次刷便立刻成功。

——科技改变了距离,也改变了等待;而时间改变的却远不止这些。

下车时,天色渐亮。我循着多年前的记忆,几乎凭惯性走进校园附近的小区。被门卫拦住,这也是以前没有的。向门卫表示到“红军楼”附近的招待所,我记忆中熟悉的地方。那位年轻门卫一脸茫然:“红军楼?大概是我出生前的事了吧。您去对面问问。”

这一句轻飘飘的话,却在心底沉沉落下——五十年的距离,就是从一个人的记忆,走到另一个人的“出生前”。

红军,于我,也是我出生前的事了。那栋“红军楼”,却是我在建校期间亲眼看着它从地基升起的。我熟悉的老校长,一位1929年参加革命的老红军,也曾住在那里。如今,一代人的记忆,竟成了另一代人口中的“我出生前的事”。

举头四顾,竟无一处熟悉。原本一进门右侧就是行政大楼,如今踪影全无。一问才知,我现在所在的是西区——教学区,而我要去的,是马路对面的东区。

幸好,心底的坐标从未真正消失。穿过马路后,那栋熟悉的行政大楼终于重现在视野里。

清晨的校园安静得像一本旧书,却在我脚步间缓缓翻开。曾经住过的家属楼还在,楼前的草坪如今成了一个小小的地质公园。记忆中通往招待所的小桥依旧,路的右边便是旧时的招待所——只是如今已挂上“迎宾楼”的牌匾,宽大的落地窗内,是焕然一新的教工食堂。

就像我们这一代人——容颜改变,风骨犹存。

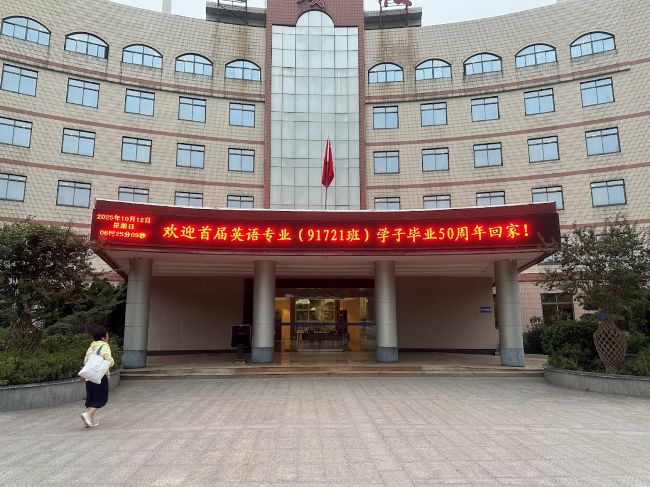

六时二十五分,“欢迎首届英语专业(91721)学子毕业50周年回家”几个鲜亮的文字,出现在迎宾楼前的电子显示屏上。“91721”,第一位数字表示“系”编号(9),接下来为“专业”编号(1:英语),“年级”(72:1972级),以及“班级”(1:1班)

到家了。我慢慢走向那里,仿佛走向一场穿越半个世纪的赴约。

半世纪的时光,就这样安静地亮了起来。

聚会篇

七点钟,教师餐厅准时开门。自助餐的形式,食物丰富得让人一时不知道从何下手。许多都是我在美国朝思暮想的美味。这里的热干面,一份只要人民币四块钱。味道很熟悉,虽然比起“蔡林记”仍差一口老味道,却也瞬间将我拉回武汉的烟火气。付账时一扫即过,连出租车那种短暂的卡顿都没有——我的支付宝显然已经“适应”中国了。

九点开会,八点钟刚过,同学们就陆续在迎宾楼前出现。拥抱、握手、问候、笑声……夹杂着激动,也裹着感慨。

入学时,没有人会想到,我们会毕业五十年后再相聚。五十年,在我们学过的地球历史中不过沧海一瞬,却几乎是人一生全部的有效长度。三十名入学的学生,一位尚未毕业便因故离我们而去;另一位中途因病退学。于是五十年后的今日,剩下二十八人的名单,像一张被岁月轻轻磨去边角的合影,带着遗憾的残缺。

毕业后,同学们被分配到当时的四所地质院校任教。据统计,全班有 65% 成为正教授,加上副教授,比例更高。甚至还有几位达到了“三级教授”的学术高度。想想当年所谓的“工农兵学员”,却在半个世纪里开出了如此累累的学术果实,不禁让人心生敬意。

少数例外,便是那些从学术转向其他事业的同学——有在国内各行各业发展的,也有远赴海外求学工作的,比如我。

上午九时整,座谈会正式开始。主持人是老同学,台下坐着学校各级领导,还有不远千里赶来的同学家属、原来教研室的同事和留校的学生。

当年,我们是学校历史上第一个英语班;后来慢慢发展成外语系的英语教研室,再到如今外语学院下的英文系。五十年过去,这一代人早已在各自的岗位上奉献青春、发光发热。如今,我们二十八人都已退休,却都还健在,还能在此共同见证昔日事业的延伸与今日的繁盛,实属人生的一大幸事。

会上,有同学一如既往地“侃侃而谈”,有校领导热情洋溢的祝贺,有同学向母校赠书(学术的、文学的),有学校送给我们的纪念礼物,也有同学们之间分享礼物。席间更少不了老同学之间的调侃与打趣。言笑之间,是历经风浪后的从容与智慧。

会议结束,学校安排我们参观新建不久的校史馆。展厅里陈列着学校自五十年代一路走来的风雨历程。令人意外的是……在角落的一张照片里,我看到了五十多年前的我们。恍惚之间意识到:我们,已然也成了历史中的一页。

午餐安排在西区学生食堂,是一次让我们“重返学生时代”的体验。

走在学生区,完全是今非昔比。当年的大通铺宿舍,如今变成整齐划一的学生公寓,空调成了标配。想起当年蚊帐底下拍蚊子的忙乱,和热得满头大汗还要摇扇子的夜晚,仿佛隔了半个世纪的温差。

食堂更是天翻地覆。那时吃饭,要排长队端着自己的碗,萝卜白菜是主角,荤菜极少见。如今,小餐馆一溜排开,风味各异,选择如同城市的缩影。

看着面前这一桌午餐——鸡鸭鱼肉,新鲜蔬菜,面食米饭,汤菜水果一应俱全——简直像从社会主义一下跳进了共产主义。

我在美国也上过学,大学食堂一样是自助模式。但无论面积、人数,还是菜品的丰富程度,中国大学食堂恐怕都更胜一筹。

未来城

午后,我们参观了学校的“未来城校区”。这一程,让我重新认识武汉,也重新认识了自己的母校,可谓一次真正的“开眼”之旅。

未来城校区位于东湖之滨的武汉未来科技城。我们乘坐学校的游览车一路向东,宽阔的城市干道笔直延展,两侧是成片的现代化建筑群,一幢比一幢更具未来感。远远看去,每一栋都像是科技树下的一枚节点,也确实是——华为、台湾联发科、德国电信、中国移动等大型企业均在此设立了研发中心或总部。

如果说上海浦东是中国的金融脊梁,那么武汉的未来科技城,则像是撑起“中国光谷”创新旗帜的中枢神经。这里集光电子信息、生物医药、能源环保、现代装备制造等新兴产业于一体,是国家级的“人才特区”和“创新特区”,更是中国科技版图上跳动的新心脏。

恰巧有位同学曾经带着孙子在附近上学,他沿途指点:“这里不仅是产业园区,更是一座真正意义上的未来新城。”果然,回程时看到为送孩子住校而堵得水泄不通的车流,家长们的身影与科技城的建筑一起,构成了这座城市独特的节奏,也印证了他的话。

未来科技城自2010年启动建设,不过十余年,硬件设施已初具世界水准。这其中,就包括我们学校的未来城校区。

未来城校区自2011年规划、2019年正式启用,如今已容纳上万名本科生、硕士生与博士生,约占全校三分之一。现代化教学楼林立,中央控制中心科技感十足。公共教学楼里,最令我震撼的是各种类型的智慧录播教室——全功能高清录播、全自动录播、集控录播……听说这样的教室整整有120间。

在一间全新的教室里,同学们不约而同地坐下,像回到学生时代的课桌前,有人突然喊了声“老师好!”全班哄堂而笑。那一刻,半个世纪的时光仿佛被轻轻掀开,我们又成了当年的青涩学子。

走进新宿舍区,智能化的管理更是让我惊叹:人脸识别、NFC刷卡门禁,宿舍安全得到了最大限度保障;食堂与商超全面电子支付覆盖,学生的生活体验一如他们所处的时代——便捷、高效、数字化。

毫不夸张地说,如今的教学硬件已达到世界一流水平。站在未来城校区的大道上,我在心里默默期待:在这样的环境中成长的学生,一定会走出世界一流的科研人才,也许有一天,我们能在诺贝尔奖的领奖台上看到地大人的身影。

尾声

晚宴在六时半开始。举杯畅饮之间,因为一声大笑呛到了嗓子,一时喉间发涩,几乎说不出话来。这小小的失态,何尝不是喜悦太满、情谊太深的印证?

晚八时,老同学已经细心安排好车辆送我返程。坐在车上,看着窗外光影交错、街景舒缓后退,那一刻竟有些恍如隔世的感觉。

这一整日,从晨曦初露到夜色沉稳,从迷失在记忆里的“红军楼”,到走进通往未来的崭新校区,我们仿佛完成了一场横跨半个世纪的旅程——与青春对望,与岁月对视,与彼此重逢。

五十年如白驹过隙,相聚虽短,情谊却圆满如初。

《七律·半世重逢》

——感毕业五十年同学相聚

晨踏江城灯未阑

半生风雨渺云烟

昔楼渐杳存心上

新院初开映眼间

感慨相逢犹少岁

笑声挟泪自相关

归途一脉长江影

五十韶华一瞬还

10/12/2025 草于中国地大·武汉

11/24/2025 整理于瓦蓝湖·书斋