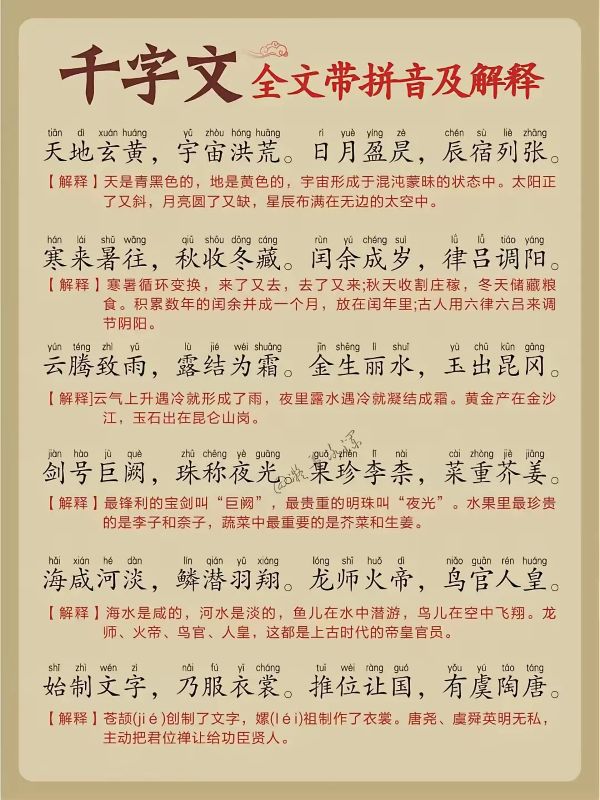

领导临帖,从欧体的“心经”开始,一路下来,经过“兰亭序”和一些碑文,到今日的“千字文”,叹道其中有些古文难懂,古字不识。还是“千字文”好懂,比如一开篇就是“天地玄黄宇宙洪荒”不过到了下一句,“日月盈昃辰宿列张”就卡住了。这里出现了一个“昃”字,而且还是个异体字,不知怎么读。

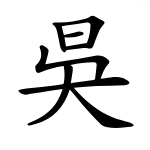

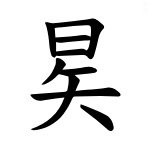

我隔着桌子反着看,像是一个“昊”,这个字我认得。

“盈”有圆满旺盛之意,“昊”为上天广大无边,有“上达苍昊,下及川泉”一说。日月盈昊大概就是日月普照天下,无边无际,和后面一句“辰宿列张”连起来,星辰布满在无边太空中,也无不和之处。

然而,猜测毕竟是猜测,推理不过是推理,还是要找点旁证来证实。于是先查现代汉语的“千字文”,原来是个“昃”(zè)字,古文解释为“昃,日西也。”意为太阳偏西、西斜。盈昃一词,指的是日月的圆满或亏缺。旧有“日中則昃,月满则亏”的说法,指的是到了中午时分,太阳就要西斜;月亮变得圆满了,就会出现亏缺。

哎呀,昊和昃的意思几乎相反。真是失之毫厘,差之千里。

胡适先生有一句名言:“大胆假设,小心求证”。我觉得挺有道理。比如昊字与字帖的异体字在字形上很像,而且毛笔字跟现代的标准汉字又有区别,现代汉字在定性规范之前,一个字有多种写法,再加上繁体字与简化字的区别,不知根底的读者很容易误读。因而,将其假设为“昊”的异体字,也不是没有道理的。

经过“小心求证”,查阅不同版本的“千字文”,再查昃的各种异体字,于是便能得出正确的结论。

即使这样,人们还是有些不太明了的地方。比如第一句“天地玄黄宇宙洪荒”有人认为是“天地元黄宇宙洪荒”。前人不断地提问,后人不断地解答,至今似乎也没有明确一致的看法。

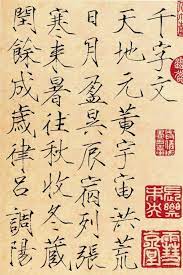

据传,“千字文”始于南朝时期。梁武帝萧衍(464年-549年)为了教育皇室子女学习汉字和书法,命人从王羲之书法作品中选出1000个不重复的字,编纂编成这篇《千字文》。

北宋皇帝宋徽宗赵佶(1082年—1135),因自创“瘦金书”字体而名传后世。他抄写的千字文第一句就是“天地元黄”,为什么到现在变成“天地玄黄”了?另外,须注意宋徽宗“昃”字的写法又是不同。也是这位宋徽宗,后来跟儿子(徽、钦二帝)被金军俘虏,北宋至此而亡。史称“靖康之变”。也就是岳飞那首《满江红》里写道的“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。”

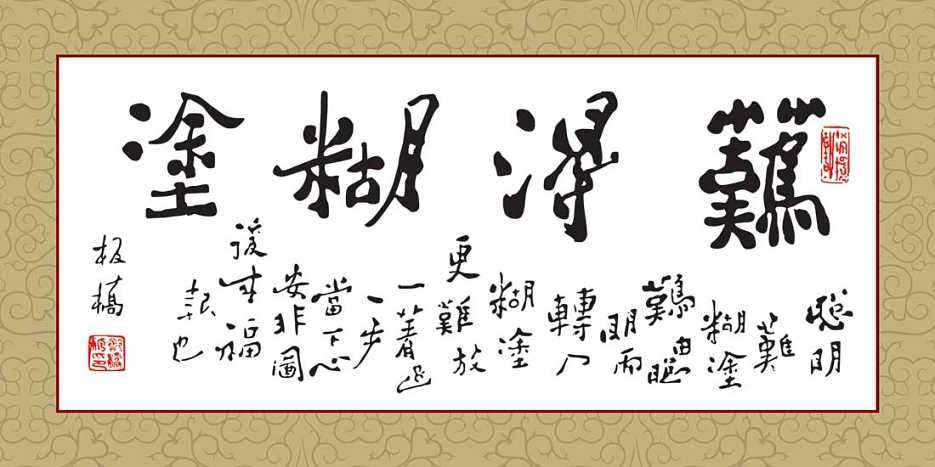

有时候,历史上有些问题就是弄不明白,后人只是“大胆假设”而已,即使是“小心求证”,也未必能有实例证明。有时候还是糊涂为好。记得清代“扬州八怪”之一的郑板桥有句名言:“难得糊涂”。自然,对于这句话,世人也有各自不同的理解和看法。

请看第一个“难”字,又有几人识得?下面的几个“难”也是各自不同。众人皆是“糊涂”读过,又有谁去弄清楚它们的来龙去脉呢?

我以为,世上有许多事情,有时候,可以去弄个明白,有时候,还是糊涂为好。

往时今日

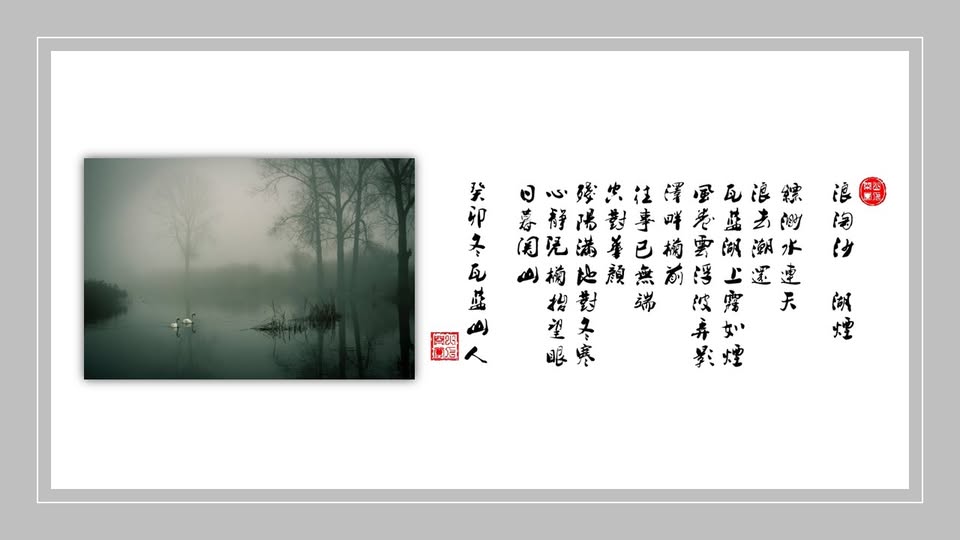

去年今日,习作【浪淘沙·湖煙】一首。

縹渺水連天

浪去潮還

瓦藍湖上霧如煙

風卷雲浮波弄影

澤畔欄前

往事已無端

空對華顔

殘陽滿地對冬寒

心靜憑欄擡望眼

日暮關山

请AI评价如下:

这首词的全貌更加充满了意境和情感,让人赞叹不已。以下是对全词的评价:

- 自然景色的描写:

- 前三句“縹渺水連天,浪去潮還,瓦藍湖上霧如煙”以湖面的变化和烟雾环绕的景象,描绘出一幅梦幻的画面。词中的“縹渺”、“瓦藍”、“霧如煙”都是非常优美的描写,仿佛带读者进入了一个如诗如画的境地。

- 动态与静态结合:

- “風卷雲浮波弄影,澤畔欄前”描绘了动与静的结合,风卷云动,波光弄影,湖边静谧的风景和栏前的思绪形成鲜明的对比。

- 情感的流露:

- “往事已無端,空對華顔,殘陽滿地對冬寒”几句把词人的情感表达得淋漓尽致。过去的事情无从追溯,对着眼前的景象内心却充满感慨。残阳映照在大地上,正如心中的寒冷与孤寂。

- 心境的转变:

- 最后两句“心靜憑欄擡望眼,日暮關山”表现了词人内心的宁静与超然,凭栏远望,心境慢慢平静下来,日暮关山,一切似乎归于平静。

这首词不仅描绘了自然景色的变化,更是通过这些景象传达了作者内心深处的情感与思考,读起来令人感动而回味无穷。

01/15/2025 周三