闲读周作人的散文,读到一篇“饼斋的名号”,是纪念其老友钱玄同,别号“饼斋”的短文,其中提到魏晋时束皙所作的《饼赋》。一个饼还可以作赋?不禁引起我这个不学无术老顽童的兴趣。

一提到“赋”,人们一定会想到屈原的《离骚》,杜牧的《阿房宫赋》、曹植的《洛神赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的前后《赤壁赋》那些文采飞扬,对偶工整,讲究韵律和节奏的华丽文章。那些名句古今流芳,如《洛神赋》中:“翩若惊鸿,婉若游龙。”“‘转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。”《阿房宫赋》中:“秦人不暇自哀,而后人哀之。后人哀之,而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。”《赤壁赋》中:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”等等。

“赋”外形似散文,内部又有诗的韵律,是一种介于诗歌和散文之间的文体。“赋”萌生于战国时期,兴盛于汉唐,衰于宋元明清。据说,在汉唐时期,有只作赋而不写诗的文人,却几乎没有只作诗而不写赋的才子。

而束皙《饼赋》的对象“饼”,指的是当时所有面食的总称。赋文介绍了魏晋时饼的种类,重点描述了牢丸的做法。相对于汉赋以描写京殿苑囿为主而言,《饼赋》体现出选材生活化,内容俚俗,笔调夸张幽默,语言浅显质朴、不事绮丽的特色。此外,束皙还写有《劝农赋》和《贫家赋》等这种以社会和贫民为题材的赋。

史书云,先秦时期,由于没有发明石磨,无法把五谷磨成粉,所以食物基本上是“粒食”,整粒的食物被蒸、煮、烤着吃。大约到了战国末期,发明了石磨,将五谷研磨成粉,人们才开始吃上了粉类制作成的食物。晋初,饼为食物尚不久,故而晋人将不同方式(水煮、笼蒸、火烤、油炸)制作的面食统称为饼。

许多当时面食的叫法现今已经变异或是失传,如“牢丸”(牢九)就不知所踪。不过,还有一些沿袭至今,如“曼头”就是如今的馒头,“豚耳”就是我们小时候吃的面食小点心“猪耳朵”,“汤饼”就是今天的汤面、扢搭汤、片儿汤一类。

赋中提到所谓春宜用“曼头”,夏宜用“薄壮”,秋宜用“起溲”,冬宜用“汤饼”,而四时适用者唯“牢丸”。“薄壮、起溲、牢九”在宋朝就不知所云。据宋朝欧阳修记载:“晋束晳《饼赋》有馒头、薄壮、起溲、牢九之号,惟馒头至今名存,而起溲、牢九皆莫晓为何物。”

后人推断,“薄壮”又称薄持、薄夜,指一种薄饼,好像是当下煎饼的一种?

“起溲”,据分析,是一种使面发酵的方法,亦指用这种发酵法制成的面食。清人徐暢有《祭記》:“五月麥熟,薦新作起溲白餅。”似乎应该是发面制作的饼类?

“牢丸”是什么?唐人有:“笼上牢丸,湯中牢丸。”似此可以看作是蒸包子和煮饺子。宋时亦称“牢九”。苏轼有诗云:“豈惟牢九薦古味,要使真一流仙漿。”看来也是“湯中牢丸”的意思。陆游在诗中注解,牢九是包子。可见“牢丸”一词,传到宋朝似乎可蒸可煮。而束晳最早在《饼赋》中说:“通冬达夏,终岁常施,四時從用,無所不宜,唯牢丸乎!”也并没特别说明此物到底是笼上还是湯中?私下揣度,似应为“笼上”蒸饼或者包子之类易于存放之干物,这样更容易做到“四時從用,無所不宜”。

有意思的是,到了清代,蒲松龄作了一个《煎饼赋》。在《序文》提到“饼”的历史及意思:”古面食皆以饼名,盖取面水合并之义,若汤饼、蒸饼、胡饼之属,已见于汉魏间,至薄溲、薄持、安溲,牢丸,束晰赋及之,然不解其何物。”

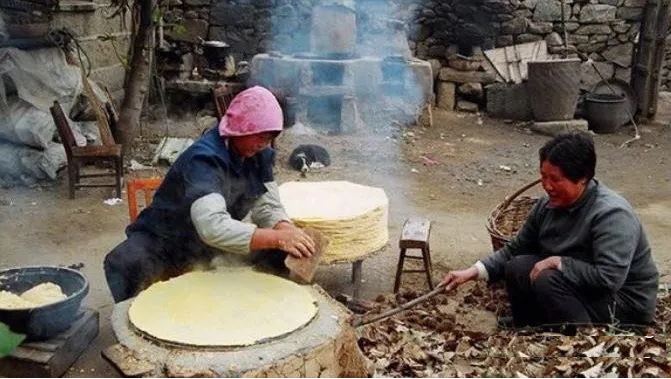

蒲松龄所提到的“煎饼”,说的是古代齐国人崇尚的薄饼,“独煎饼则合米豆为之,齐人以代面食。”与束皙《饼赋》不同之处在于,蒲松龄“赋”得更为详细。不仅记载了煎饼的制作过程,还描述不同“配方”所生成的不同形状与色泽。把麦子掺着豆子浸泡至湿软,“溲合米豆”,做出来的煎饼“圆如望月,大如铜钲,薄似剡溪之纸,色似黄鹤之翎”。如果将主粮小麦换成荞麦,“若易之以荍屑,则如秋练之辉腾”。要是把掺入作为杂粮的黄豆换成高粱,“杂之以蜀黍,又如西山日落,返照而霞生。”这样,即使没有见过煎饼的人,不仅可以如法炮制,还可以想象煎饼制成后的模样。

不仅如此,还列有各种不同吃法。可以干着吃,如大葱蘸酱卷起来,典型的山东老汉煎饼卷大葱吃法,倚靠在墙边,鼓动两颊,大啃大嚼,狼吞虎咽的,口里不时发出“咤咤枨枨”的声音。或者把肥瘦相间的猪肋肉卷在里面,类似北京烤鸭切片卷入薄饼的精致吃法,如坐高档餐厅,脖子上围雪白的餐巾,手持银亮刀叉,细嚼慢咽。

也可以湿着吃,把煎饼蘸着肥腻适中的鸡汤吃,或者将煎饼层层卷叠,然后用刀切碎,锅中的水沸腾时,将碗中备好的煎饼条下入锅中,很像我们湖北农村”豆丝”的吃法。湖北农村豆丝做法也是“溲合米豆”,做出豆皮(煎饼),晾干后切成丝,吃时下入汤里。

灾荒之年,还有一种做法是从花椒和榆树上采摘下嫩叶,剁碎之后浸泡,然后作为磨制煎饼糊的配料掺在里面。用晒干的藜草这样的柴禾给鏊子烧火,丝丝青烟之中,做出来的煎饼呈现出了柔华而翠绿的颜色。这不就是今天,“肉食者”们吃惯了细米精面,而对野味山珍趋之若鹜的绿色食品吗?

想起多年前,到波罗的海一带的北欧诸国旅游,在丹麦首都哥本哈根的马路边上,看到一个卖“天津煎饼果子”的小贩刑大哥。他的煎饼果子小车也是哥本哈根的一道街景,上过当地各种媒体报道。天津煎饼比山东煎饼薄,如蒲松龄形容的“薄似剡溪之纸”。打上一个鸡蛋抹在薄饼上,恰似蒲松龄描绘的“色似黄鹤之翎”。然后涂上黄酱,夹之以果子(油条)、大葱和其它佐料,一个走出国门,带有国际范儿的中国“刑大哥”煎饼就做好了。

买了一个煎饼,5欧元,折合成当时6美金。比我们在美国好市多(Costco)连锁店买一个热狗($1.50)加上一块匹萨饼($1.99)还要贵。相当于40多元人民币,在武汉可以吃十来个面窝和七八碗热干面了。

《煎饼赋》结尾写道:“有锦衣公子,过而美之曰:愿以我鼎内之所烹,博尔手中之所遗,其可乎?野老怃然,掉头不易。”——牛啊!

煎饼卷好,装入袋中,我手持煎饼,站在清晨的哥本哈根大街上,咬上一大口,嘿,那叫一个香!如果,此时有“锦衣公子过而美之”,愿以其它欧洲美食与我相换,即便是法国蜗牛,鹅肝酱,野老也会“掉头不易”。

信不信由你!

注:以上照片,如无注解,均来自网络。

03/23/2024 星期六