一个大雾弥漫的早晨。走在路上很安静,路上几乎看不见人,似乎连声音都隐藏在浓浓的大雾之后,一场水分子和温度合伙玩弄的把戏。以前在马州的春天里常常遇到大雾,但总是在驱车上班匆匆的路上,很少这样置身其中,漫步淌漾,去体会雾的物理细节:让雾气在手臂上抚摸,在呼吸中沁润肺腑,用眼睛以外的器官去体验雾的神秘。

又是周日,难怪早上安静多了,原来走路的人少了一些,尽管今天睡到8点钟才起来,比往常多睡了一个小时。周末和平常工作日,退休后,基本上就没有太大区别了,除了开车出门会感到周末街上车辆比平时会少一些,周末商店里的人会比较多一些。

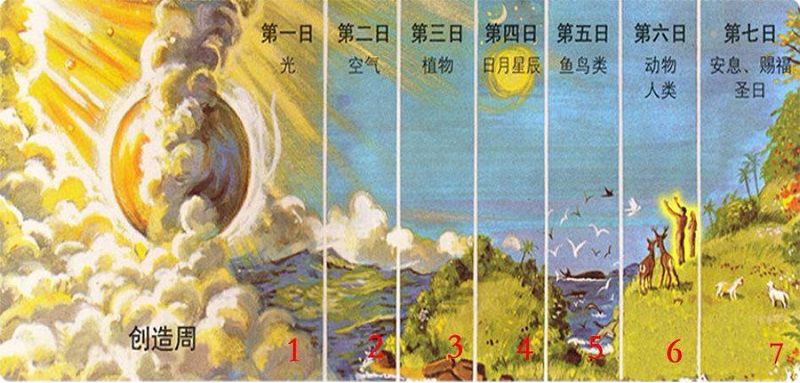

遥想当年,周末只有星期天休息,因为上帝创造这个世界时(圣经【创世纪】),正好在第七天的时候累了,就休息了一下。于是上帝创造出来的人们便遵循上帝的作息方式,六天用来创造世界,一天用来休息。我对周末休息一天最深的印象,是在成家有了孩子以后。那时候住在远在武昌的学校教工宿舍,周末携妻带子乘学校的周末班车,从武昌过长江大桥到汉口,再转一趟公车,近两个小时,回到汉口的小家。幸好公车站离家很近,下车不远就到了,孩子大人还不是太累。在家里住一晚,第二天到两边的父母家呆上一阵,采购一些东西,晚饭后就匆匆赶回学校。星期天的时间安排得满满的。

由于周日没有学校通勤校车,便坐车到汉口江边码头,乘轮渡过江,然后挤乘公车到离学校最近的车站下车。车站离学校还要步行几里路。这条路从1976年,我参加学校的建校工作起,就是一条乡村泥沙路,两条车道宽,两旁都是农民的水田。由于工作性质,我常年走这条路回学校。冬天的路上无遮无拦,冷风飕飕寒风刺骨,夏天烈日炎炎,晒得浑身是汗。有时候,走这段路还会憋得尿急,紧赶慢赶跑回学校。

不过,那时年轻,一个人,这都不是个事儿。后来成家立业有孩子了,小土路也修成柏油路了,但是很长一度时间没有通车。那时孩子还小,这么一段距离走不下来,需要大人抱,走起来就比较累了。走着走着,将孩子放下来走走,孩子就会问:到了没有啊?怎么还没有到啊?于是干脆将孩子扛在肩上,骑大马。那是一段腰酸背疼的行程,也是一段日后父女难忘的路程。

出国后,发现美国一周仅仅工作五天(40小时),休息两天,哇,太好了,简直比上帝还要舒服。就这样,人家生产效率咋还这么高,工资咋还开的那么高呢?后来听说大陆也开始从一周休息一天,加到一天半,最后也成为一周休息两天。

随着自动化、机器人和人工智能的进步,人们的工作时间是否可以更为缩短呢?(上帝不要为此嫉妒人类哦)

英国一些公司开始采用32小时工作制,结果显示,在收入保持稳定或增加的同时,员工的压力减少,注意力更集中。真的有这么好的事儿吗?

美国佛蒙特州联邦参议员桑德斯(Bernie Sanders)近来提出一项提案:将一周的工作时数由40小时缩短为32小时,即每周休三日。理由是企业可以在不削减薪资及福利的情况下让员工更多休息时间。

除了英国的案例外,2022年由大学研究员及非营利组织“全球每周四天工作”(4 Day Week Global)组成的团队,号召61家公司于六个月期间在不减薪的情况下减少工作时间,之后2900名员工中有71%的人表示疲倦不堪的感觉缓解,近半数人表示对自己的工作更加满意。与此同时,24家参与研究公司的收入在前六个月增长34%以上,其他约20多家公司报告较小的增长幅度。

波士顿学院社会学教授、该英国研究首席研究员告诉参议员桑德斯领导的参院委员会:“试验期间大多数员工的生产力提高,他们更有活力、更专注且更有能力。”

批评人士则指出,对于员工大部分时间使用电脑或开会的公司而言,每周32小时的工作制可能有用,但对于需要员工亲手操作维持生产线运行的制造厂而言,这一制度可能对生产造成严重的影响。另一种看法认为,较少的工时支付相同的薪资,将迫使雇主把雇用更多劳力的成本转移给消费者,“这将威胁到数百万小企业,因为他们无法找到足够的劳工,因此利润微薄”。

鉴于由于共和党以及部分民主党人的强烈反对,桑德斯的提案预计不会在参院有太大的进展。

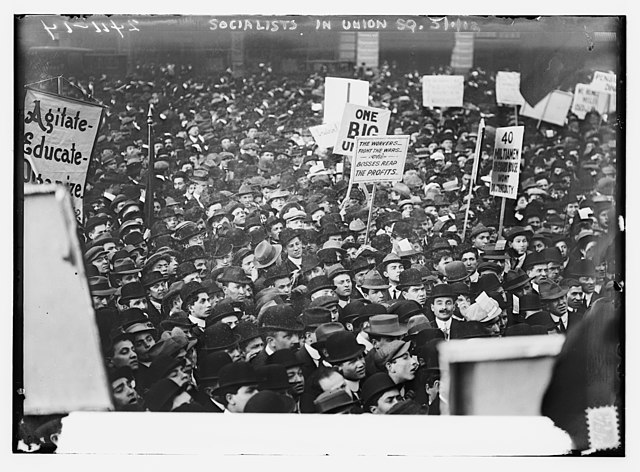

事情既然开了头,即使有困难和阻碍,终究会成为不能阻挡的趋势。当年美国芝加哥工人从每天10多个小时工作时间争取8小时工作日,今天终于成为法定的标准。虽然上帝创世时工作了6天(不知多少小时)后休息1天,但是地球上大多数国家的人们现在一周工作5天,休息两天。这些都是随着生产力发展和人类在各方面的进步所致。那么,现在人类的进步是否发展到每周休息3天的地步了呢?

我是亲眼见证了从每周休息1日进步到每周休息2日的转变的。以目前的状况来看,AI机器人的出现,每周休息3日,此生有望!

往时今日

两年的今天,恰巧也是大雾,且雾中有虹,特难得的一景。有诗有图为证:

《七绝·雾虹》

澹澹白虹朝贯日

盈盈素练拂骊珠

管它造化谁为主

但做人间大丈夫

03/17/2024 星期日