无独有偶。意思是指某种少见的人、事、物,偏有类同者出现恰巧凑成一对的情况。或指两项事物恰巧相同或类似。可能最早出自于北宋理学家程颢、程颐的著述《二程集.河南程氏遗书.卷一一.师训》。原文是:“天地万物之理,无独必有对,皆自然而然,非有安排也。每中夜以思,不知手之舞之,足之蹈之也。”

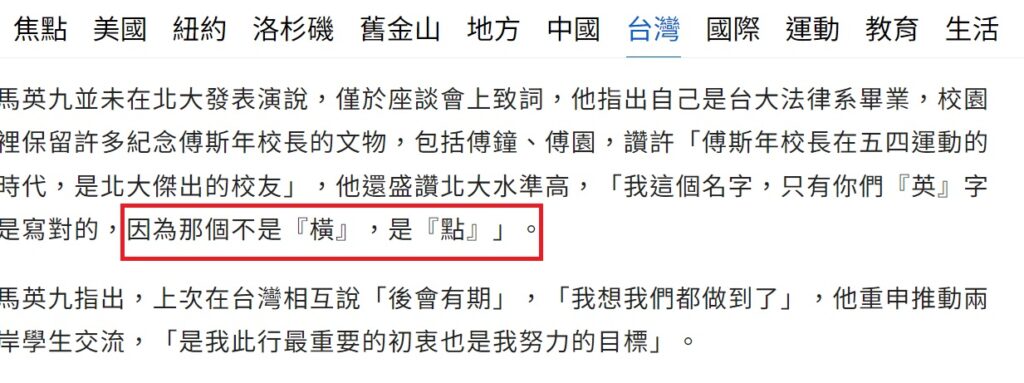

什么意思?老同学看了我就马英九得“英”字写的随感,随即发来网上一篇类似的文章《马英九北大说“英”——言过其实》。说明我不是“某种少见的人”,天下人自有共识。

原文就不赘叙了,只是想看看众人的留言。

一种是中性的。“不是原则性问题,两岸各自表述就成,不影响祖国统一大业。” / “只是为了搞活气氛,开的玩笑而已。” / “ 马也就是示个好,大家无需过分解读。”

一种是赞同的。“哈哈,这个点评最精准了。”

中性和赞同的看法就不细叙。唯有反面的意见,我比较关注。古人言:“兼听则明,偏信则暗”。稍微归纳了一下,大概有如下几个类别。

- 小题大做、吹毛求疵

–鸡毛蒜皮的事一本正经。没必要较真。

–无非孔乙己先生说的回字有九种写法!末道也。可悲。

–本来就是一个活跃气氛的话,你想那么多,显示你文化高,你高,实在是高!

–人家说人家的,不要抬杠。

–重小节而轻大道。/ 对其政治意义说一下观点,对个别字钻牛角尖有意义吗? - 借机蹭流量

–你想多了,应该学习马英九的高情商,而不是借此蹭流量。

–你真是一根筋,在这里蹭流量。你这里砖牛角尖,搞文学的人么,你要有文德。 - 简体/繁体之争

–简体字是对汉字文化的破坏。

–其实繁体字也是有很多演化的!例如邹鄒芻邑都是同一个字!

–康熙字典是捺,在大陆的词典里,点的为异体字。因此,可理解为大陆和台湾写法不同,而不是错。 - 其它

–瓜吃多了就这思维。/ 都是吃得太饱惹出来的祸。

— 马是为了活跃气氛,找话题,也是属于说话的艺术,不要以此评判和衡量学问,那就没意思了。/ 人家就是客气,给你找个理由表扬一下,要听得懂话啊,人情世故,投桃报李好吧。

–名字是人家自己取的。当然是他说怎么对就怎么对。哪里有你说话的份!

–人家台湾人言谈举止,气质,就是比大陆人有文化。我们有狗屁文化,都被文革破四旧毁掉了。

天下之大,悠悠众口。一个“英”字,多种理解。民各有心,勿壅惟口。

看来网站确实提供了一个“百花齐放,百家争鸣”的平台。本着“有则改之,无则加勉”的态度,看看人家怎么想的,倒也不失君子风度。

虽然讲“海纳百川,有容乃大”,但是心中自有“一定之规”。正如庄子所说:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”“众人匹之,不亦悲乎。”

近来一直听说亚洲一些国家的人口增长率下降到0以下,而在美国,自2007年以来,美国出生人口数量一直处于总体下降趋势。2014至2020年美国出生人口数量平均每年下降2%,其中2019年至2020年下降4%。直到2021年,美国出生人口数量较2020年增长1%,为七年来首次上升。

其中一个因素是外国出生人口普遍成长。统计显示,近年来,外国出生人口占美国人口比例约13.7%,比例最差的新墨西哥州,也是9.2%。看来,不管人们怎么批评美国的移民政策,至少人口增长率是一个亮点。不知道那些人口负增长的国家是否会考虑这个可以导致出生率增长的因素?

美国人拥枪,出现了许多枪案,世人皆谓不好。

今日又看到一个枪案报导。一位85岁的老太太詹尼(化名),半夜两点惊醒。看到一个陌生人站在床前,用枪和手电筒指着她,要她说出财物收藏处。詹尼告诉对方后,遭到枪托打头,并被铐在一张木椅上。

詹尼趁歹徒离开翻保险箱之际,拖着木椅拿出枕头下的枪。歹徒回来后,詹尼抓准时机对歹徒开枪。歹徒开枪回击,打中她的腹部、腿、手臂和胸部。詹尼持续流血和被铐住10小时后,才被警察救出。不过,歹徒已经在厨房里断气。

这件案子是很明显的自我防卫和自卫杀人。县检察官在声明中表示:“这是我听过最勇敢的自我保卫事件之一”,他并引述爱达荷州的“底线法”(stand your ground law),认为詹尼是以正当必要的手段自卫。

拥枪可以自卫,好还是不好?别人怎么认为,我不管,只管拥枪便是。一把枪放在案头,上膛随时可用。看样子,还需在床头柜里放一把,以防半夜鬼敲门。枕头底下倒是方便,只是枕着不舒服。

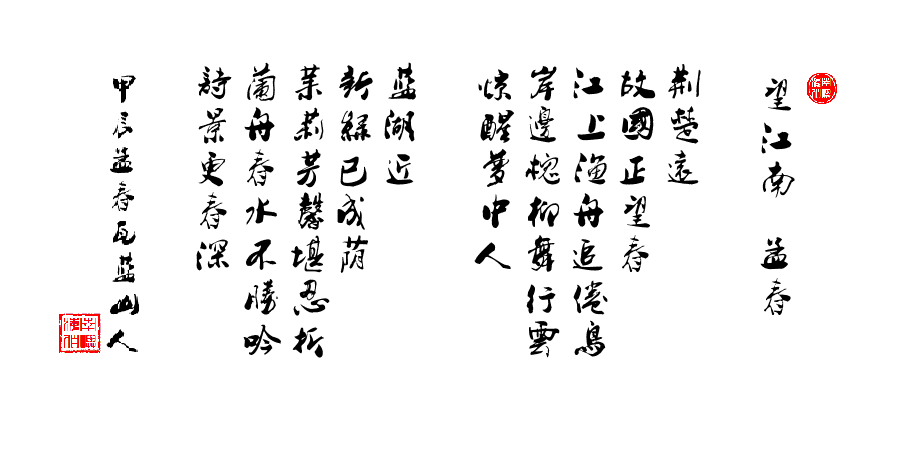

朋友发来手书苏东坡【望江南·超然台作】一首。一时兴起,习填一首双调,以寄故国,以记现居。

【望江南·孟春】

荆楚远

故国正望春

江上渔帆追倦鸟

岸边槐柳舞行云

惊醒夢中人

蓝湖近

舍绿已成荫

茉莉芳馨堪忍折

兰舟波暖不胜吟

诗景更春深

*蓝湖。现居地瓦蓝湖社区。

04/13/2024 周六