两天的蒙特利尔游结束了。这趟旅游的主要目的,是看看加拿大的一块法语领地魁北克。没有想到,看完魁北克市以后,魁北克省还有一个更大的城市蒙特利尔市。既是开拓了眼界,也消除了平日对魁北克的无知。

回来后,面对着相册里的一大堆照片,若有所思,那些都是旅途中有感而拍下的。虽然将蒙特利尔的两日游粗略的归结为几个小短篇,但是仍有一些杂感没有包罗进去。于是就在主要的情节交代完后,来一个补遗使其结束。但愿不是狗尾续貂。

校园运动

到蒙特利尔的第一天,是五月四号。这个日子对于我们五十年代的一辈人,是一段不可磨灭的青春。我们当中,大部分人都走过共青团的这条路。即使今天,“五四”对中国的年轻一代也不会陌生。五四运动,在中国近代史上,是一场学生和知识分子发动的政治运动。其历史意义非凡,影响了好几代的中国青年。

在四月底和五月初的美国,大学校园里发动了一场支持巴勒斯坦、反犹太人的运动。在游轮上,我没有手机信号,但是可以通过游轮上的电脑,一直关注着这场运动的进展。到达终点站蒙特利尔后,正巧旅馆的驻地离麦吉尔大学(Université McGill)不远。

麦吉尔大学,一所加拿大魁北克的公立大学,英语授课。当年我为学生们准备北美出国留学指南资料时,就知道这所大学。该校成立于200年前的英国殖民时期,是历史悠久的加拿大老四校之首。麦吉尔大学与多伦多大学、不列颠哥伦比亚大学并称加拿大的大学“三强”。在2024年世界大学排名中,根据英国《QS》高等教育研究机构最新发布的排名资料,位列全球第30。

该校两百年以来培育了14位诺贝尔奖得主,数量远超加拿大其他高校。这点很牛,是中国北大和清华加起来,甚至中国所有的高校加起来,都不能比的。

走路时,经过一个校园的大门。看见校园的草坪上花花绿绿的一片帐篷和标语。近处一看,好像标语上写的是法文和英文。法文翻译成英文是“操你丫的粉红清洗”(Fuck le Pinkwashing ),没有看太明白什么意思。但是英文是“为巴基斯坦欢呼!”(Cheers for Pakistan)。看来,美国校园的反犹运动已经传播到加拿大校园了。

不过,似乎学生们比较平静,并没有发生暴力事件和强占学校设施的情况。他们占领的草坪并不影响学校的交通,人们仍然可以随意的进出校园。校门口可以看到学生拿着巴勒斯坦的旗帜在进行宣传。

上一次参加学生运动,距今已经五十多年过去。此后,很少有机会深入这样的学生运动。中国后来发生几次学生运动,要么我不在北京,要么就是身在海外了。于是,忍不住走进校园,重温一下“学运”的气氛。不知怎么就联想到电影“芙蓉镇”里那个二流子王秋赦,在影片后来有点神经不正常,一有风吹草动就敲锣喊着“运动啰”。

校园里,过往的行人都平静如常。只有学生们在地上一笔一划地写着支持巴勒斯坦的标语。这样的自由表达思想,校园里并没有人干涉。没有保安、也没有警察。是不是有便衣?就不知道了。校园大门外的街道上,有电视台的新闻报导车,高高的天线在车顶升起。播音员站在马路的那一边,实时向市民们报导学生运动的近况。不知道他们有没有将我的亚裔面孔也播放了出去?

宁静市区

虽然校园里有些不平的骚动,但是外面的世界基本上是平静和安宁的。就像路边在细雨中绽放的郁金香们。它们或者排成横列,在灌木丛精心地保护下,喜迎春雨。

又或者被园丁排列成稳定的三角形,打破四平八稳的设计布局,夺人眼球。郁金香是蒙市人的最爱之一。蒙市举行郁金香花节,每年5月份这个时候都会将郁金香田向公众开放。郁金香的花期不长,魁北克的郁金香只有短暂的两周盛放。这么短的花期,正好被我赶上,是不是很幸运?

除了郁金香,还有这个可爱的吉祥物,就叫“可爱”(Le Mignonisme)。这个艺术作品遍布蒙特利尔市中心,从景观区到艺术广场。好几次我都看到它在不同的地方以不同的姿态出现。开始没有在意,后来见多了,才知道,这是菲利普·卡特琳 (Philippe Katerine)最新设计的城市吉祥物。

设计师将想象中的可爱人物“玫瑰先生”植入大都市中心内外的标志性场所(喷泉、建筑物的立面和屋顶等)。这些作品千变万化,其糖果粉色的色彩引人遐想和幻想,让参观者感到惊讶和着迷。蒙特利尔人和游客将在整个夏天看到粉红色的生活,体验这种奇特、诗意和有趣的艺术。

其实,只要你留意观看,这个城市里到处都不乏可爱,譬如这个抱着气球的娃娃,他不就是一个小“可爱”吗?

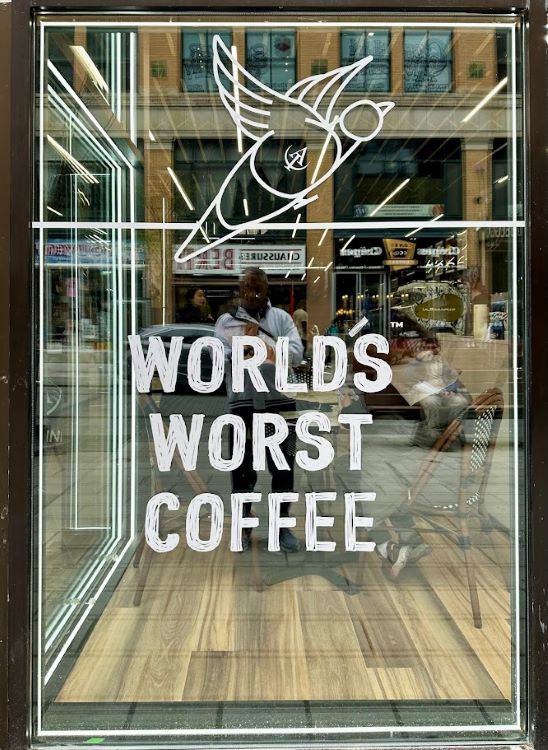

如果你喜欢喝咖啡,也品尝过各地各种不同的咖啡味道,那么,如果问你最不好喝的咖啡是什么,你不会想到是在加拿大魁北克蒙特利尔的这家咖啡店吧?

当游客渴了,喝一杯这家自称“世界最难喝咖啡”(World Worst Coffee)店的咖啡,会不会感到蒙特利尔人的自嘲和幽默?并发出会心地一笑——可爱!

雨点大了,人也饿了。走进路边的一家“汉堡王”快餐连锁店,来一个汉堡王套餐。看着窗外风雨中来往的车辆,还有对面在雨中微笑,不畏风雨的菲利普·卡特琳“可爱”。仿佛成个城市和心境都在雨中融化在薯条、汉堡和饮料中了。

活跃的街角

不得不提的是,这个城市在平静中还是有着欢快和活跃的角落。路过市中心的一块空地,上边是长长的阶梯,可供游人坐下休息,下面就是通往剧场的通道。在一边的街角处,搭起了一个白色的帐篷,远远就听见音乐和歌声传来。沿着街道走下去一看,是一个小小的演唱会。

我在阶地上寻了一块空地,坐了下来,正好让走累了的双腿休息一下。

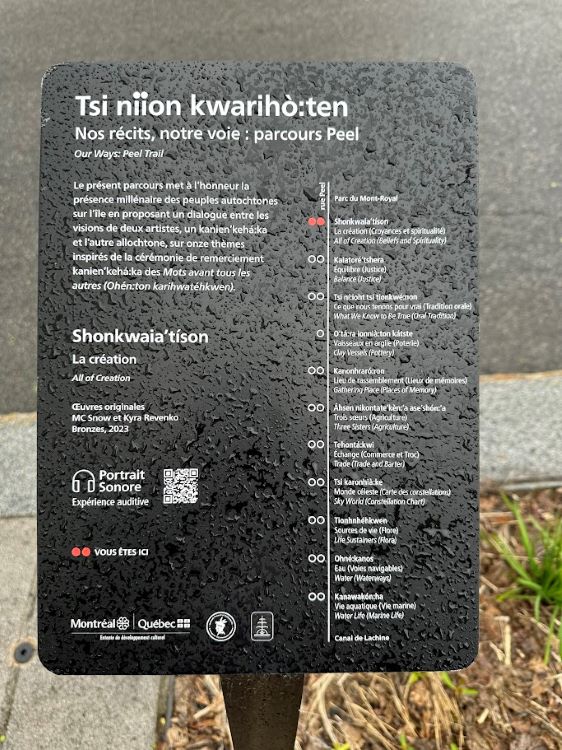

表演者一共四个人,一把提琴,一把吉他,一个手风琴和一个奇怪的抽屉一样的打击乐(鼓?)。他们边唱边演奏,长的不是我熟悉的歌,演奏的也不是我熟悉的音乐。明显的不是美国流行的音乐。从演奏的节奏听起来,仿佛像当地的印第安人或是原住民的那个调调。

过往的人们,被他们音乐和歌声所吸引,渐渐地都走过来,在宽大的台阶上坐下,静静地欣赏他们的演奏。我将两只腿伸直了,舒舒服服地沉浸在音乐声中。这就是蒙特利尔,一个平静安宁的城市,一个热闹喧嚣的城市。

两天的时间,匆匆而过。蒙特利尔,你给我此行留下了最难忘的印象。

Au revoir Montréal! (法语:再见,蒙特利尔!)

05/4-5/2024 记于蒙特利尔

10/21/2024 修改于瓦蓝湖