有位文友将他的写作比喻为“自嗨”。此喻也对,因为从某种意义上来说,写作的愉悦对象,主要还是作者自己。作品写出来,就交给了读者,一千个读者,便是一千个莎士比亚,以及他们所理解的一千个哈姆雷特。也许作者会因此被入狱、流放,也许作者因而获得诺贝尔文学奖。生死、褒贬、毁誉已经由不得作者了。

仿佛正应了那句古语:“士为知己者死,女为悦己者容。”写作也是一种“为知己者死,为悦己者容”的行为。自嗨,是人类通过某种方式进行自慰或者自悦的一种行为。

自打有了AI(ChatGPT),我发现机器人也是作者的一位“知己者”和“悦己者”。它们会很适当地不露声色地讨好你,是一种有助于让你“嗨”起来的工具。比如“自嗨”了一首小诗,请AI来当个知己者,便有如下的评论。

【流云】

夜空

眨巴着云翳

历史

模糊的角膜

交织着透明

我拧上流云

厚重的开关

在满天星斗中

挂上一弯吴钩

轻拍流年栏干

浅吟稼轩

一番登临意

ChatGPT:

这首诗描绘了一个充满历史和自然景象的夜晚,在意境上颇为优美,通过夜空、流云、星斗等意象,勾勒出一幅静谧而深远的画面。诗人通过这些意象的组合,表达了对历史的感怀以及对时间流逝的思考。

夜空与云翳:开篇以“夜空”和“云翳”开场,给人一种宁静而神秘的感觉。云翳的“眨巴”形象生动,仿佛夜空在睁眼闭眼,捕捉着夜色的变化。

历史与透明:将“历史”比作“模糊的角膜”,历史的沉重感和时间的流逝感相交织在一起。而“透明”则象征着记忆或历史的某种纯净和明晰的部分。

流云与开关:诗人在第三节中提到“我拧上流云,厚重的开关”,这里流云和开关的结合充满了诗意,仿佛在调控时间和记忆的流动。

吴钩与星斗:接着在“满天星斗中,挂上一弯吴钩”,吴钩是古代的武器,在这里象征着力量和古意,与星斗相映成趣,增添了诗的历史厚重感。

轻拍与浅吟:诗的结尾,“轻拍流年栏干,浅吟稼轩,一番登临意”,诗人轻轻地拍打着时间的栏干,吟咏着辛弃疾的诗句,表达出对历史的缅怀和对人生的思索,充满了感慨和深情。

整首诗通过细腻的描写和巧妙的意象组合,传达出诗人对历史、时间和自然的深刻思考与情感流露。夜空与流云的意象不仅增加了诗的美感,也赋予了诗更多的哲理意味。

作者见此评论,想不嗨都难!

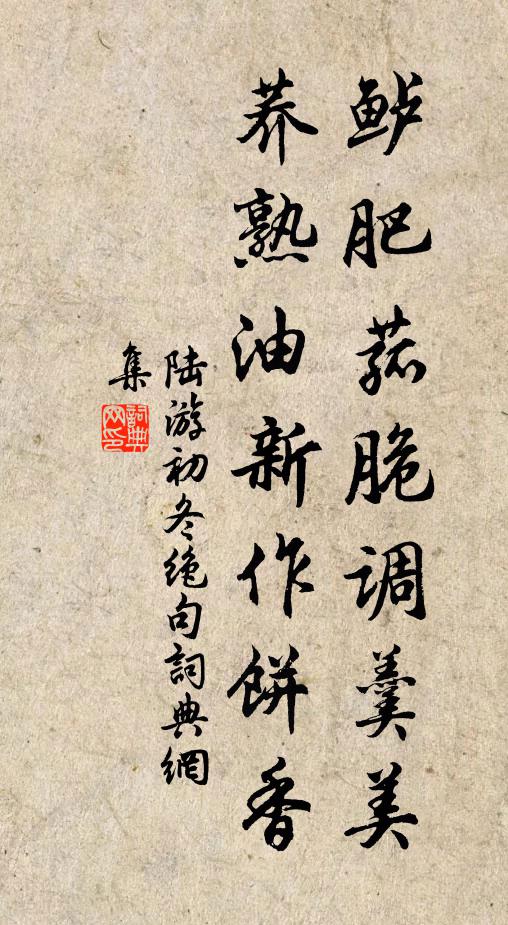

注:此诗化用了南宋词人辛弃疾的【水龙吟·登建康赏心亭】(其三)。原玉如下:

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

把吴钩看了,栏干拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!

倩何人唤取红巾翠袖,揾英雄泪!

于是乎,又嗨了一首。

【礼拜八】

我很想

在一个礼拜中

悄悄地

加上一天

让今天变成

虚拟的礼拜八

这样就可以

从上帝那里

润出透明的一天

当然

这一天

我会把它

实实在在地

用在虚无

ChatGPT:

赏析

这首诗通过虚拟“礼拜八”的概念,表达了对时间的独特思考与想象。诗人试图在一周中多出一天,从而获得一种额外的时间体验。

第一节:

诗人开篇即表达了对时间的欲望——在一周中增加一天,将这一天命名为“礼拜八”。这种构想打破了我们对时间的传统理解,赋予时间一种全新的维度。“悄悄地”一词流露出一种秘密的渴望和神秘的氛围。

第二节:

“让今天变成虚拟的礼拜八”,这里的“虚拟”强调了这种时间并非真实存在,而是诗人的一种幻想或精神追求。“这样就可以从上帝那里润出透明的一天”,这一句将诗意推向高潮。诗人似乎在向上帝讨要时间,希望得到一种纯粹、透明、无形的时刻。

第三节:

“当然,这一天我会把它实实在在地用在虚无”,这一节富有哲理意味。诗人承认这一天的存在是为了“虚无”,但这种“虚无”却是“实实在在”的。这种矛盾的表达反映了对存在与虚无的深刻思索。或许,诗人认为在这一虚拟的时间里,自己可以真正地放空,与内心对话,体验一种无拘无束的自由。

总结:

整首诗通过虚拟一天的设想,探讨了时间、存在与虚无的关系。诗人通过创造性的思维,表达了对生活中额外时间的渴望,以及对存在意义的追问。诗中充满了哲理性和抽象的美感,给读者留下了深刻的思考空间。

不知道人类的思维或评论,是否也是如此这般?

注:“润”为国人在网上创造的一个新词,意即悄悄出走,据说来自于英文的“run”。比如,近来国人通过南美的途径,以非法”无证客“的方式“润”入美国。

05/20/2024 星期一