沉闷,乌云下的沉闷。坐在后院里看书,看着风儿轻摇着树叶,等着风大起来,将那一团重重乌黑推到这里,然后终于承受不住自身的重量,被地球的引力诱惑着牵扯下来。可是风儿不使劲儿,只顾那里慢悠悠地摇晃着树枝和树叶,过一会儿,似乎动都不想动了。

外面的温度接近90度,比屋内高上十多度,沉浸在书里倒也并不觉得太热。小时候,夏季的武汉夜里和白天一样闷热,即使躺在竹床上也是浑身大汗淋漓,比现在摇热的多。那时候着急也没有用,只有静下心来,拾起掉在地上的大蒲扇,继续扇着,所谓“心静自然凉”,慢慢就摇入梦乡。

小时候,老百姓连空调是什么都还不知道,谁家里有电扇就算是奢侈品了。可是,今天为什么舍弃屋内的沙发和空调,跑到潮湿闷热的屋外去看书呢?莫不是看书看得有些累了。

好久没有这样了,拿起一本书一口气什么也不管地看下去。这样的看法只有在小学和中学时,捧着厚厚的大部头书籍时,才会有。最早开始的,能记得的,是一套(三集)的【水浒传】,大概是小学三年级。书是从一位在幼儿园就同班,一直到小学三年级都同班的同学那里借的。三年级后,不知道他为什么调到新成立的第四班,上中学也不在一个学校,此后就没有太多的来往。现在不知道他在天南海北什么地方了。

后来,是WG当中,我和另外一个童年的玩伴,在楼梯下的储藏间发现有个“秘密通道”,下去可以从地下四通八达到大楼的好几处出口。有一个出口通往一个邻居家中,屋中看到一个书架,里面有许多没有看过的书。其中有许多一些WG前发行的世界名著,主要是俄国的名著,记得有果戈里、屠格涅夫、托尔斯泰、高尔基等人的作品。那时正值WG混乱时期,邻居家和我家父母都到牛棚或者“五七干校”去了,家家都处于“真空”状态,没有人管我们。

记得鲁迅笔下的孔乙己说过:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”况且,我只是“借”书,就像到图书馆书架上拿书,并且“有借有还”。每次只从书架“借”一两本拿回家看。读完了,完璧归赵,又还回书架上。我那个童年的玩伴,可惜他不喜欢看书。后来,他们搬家了,此后再无消息。估计这事儿至今大概无人知晓。

因为这些书都是被批判的“封资修”的毒草,所以那时候只能偷偷地躲着人看。“幸好”,大人们都不在家,被“运动”了,我便肆无忌惮地捧着书,从早看到晚,从坐着看一直到躺着看,有时候从白天读到夜里,甚至通宵达旦,直到眼睛看得酸疼流泪,不知道是因为触动了小心脏那块柔软的地方而感动,还是眼睛实在受不了疲劳,被大脑发出休息的指令。

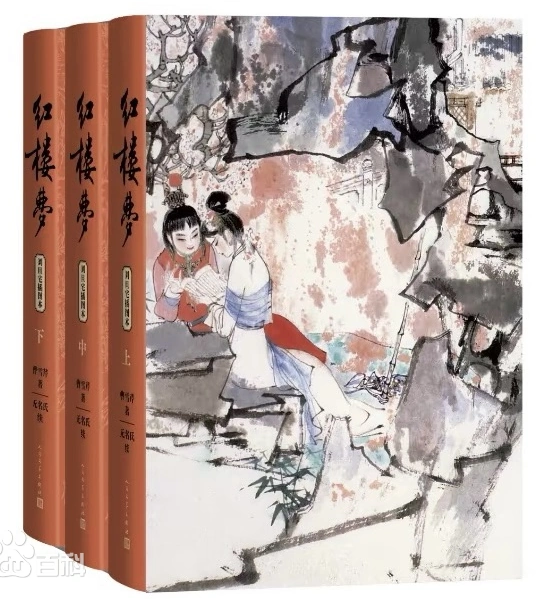

印象中最后一次的熬夜读书,是读【红楼梦】。在邻居家的书架上,曾经看翻阅过此书,可惜由于年少,从第一回看到第二回,只看到甄士隐和贾雨村,也没有看出个宝哥哥和林妹妹的什么名堂来。这种真事隐去、假语村言的写法,跟俄国安娜·卡列琳娜和沃伦斯基的爱情故事比起来,以及法国的于连同上流社会女人们的风流故事比起来,甚是索然无味。于是就放回到书架上。

直到高中时刻,听到传言说,伟大领袖对时任南京军区司令员许世友大和尚说,要把【红楼梦】看三遍的最高指示,才重新拿起来看,到底有什么奥秘,必须读三遍?不料,这一读居然欲罢不能。也许是过了懵懂少年的年纪,也许是浸淫了许多西方的爱情故事,也许是青春期荷尔蒙的勃发,一个上中下三本的【红楼梦】一口气读罢,一个周日的白天,连续到周一黎明时分。

此后,就不再记得有什么捧起一个厚书,一口气读到底的经历。其中原因诸多,主要还是到了成家立业,必须为五斗米谋生的“不得不”环境。如今,退休了,再不受那个人生那段“不得不”的责任拘禁。尤其喜欢苏东坡那句:“老夫聊发少年狂”,偶尔放纵一下自己,重又回到那个无拘无束的少年。

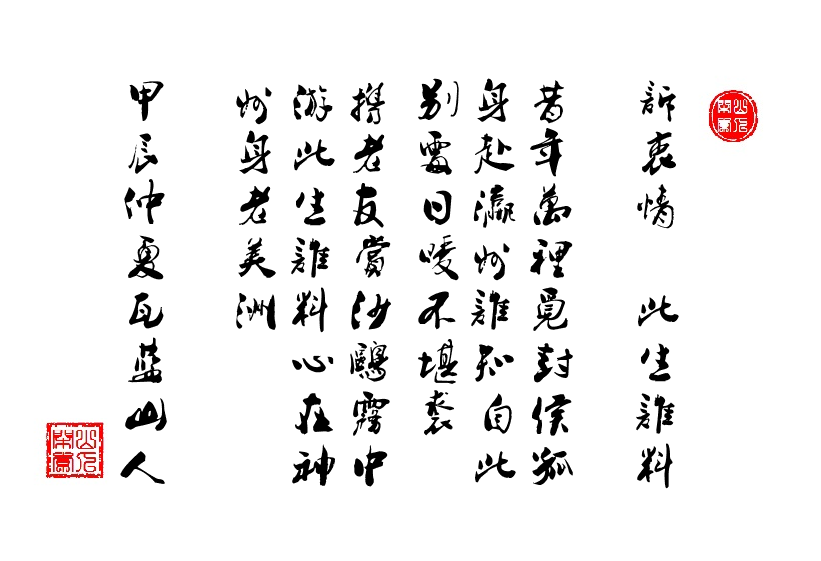

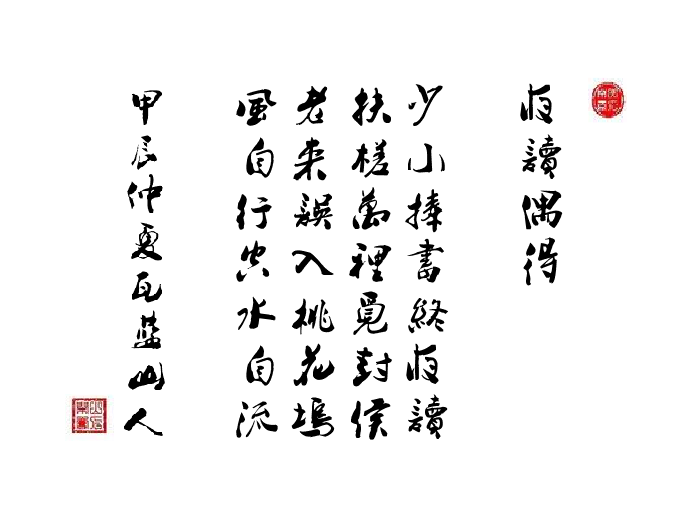

自题小诗一首【夜读偶得】。

少小捧书夤夜读

扶槎万里觅封侯

老来误入桃花坞

风自行云水自流

6/27/2024 周四