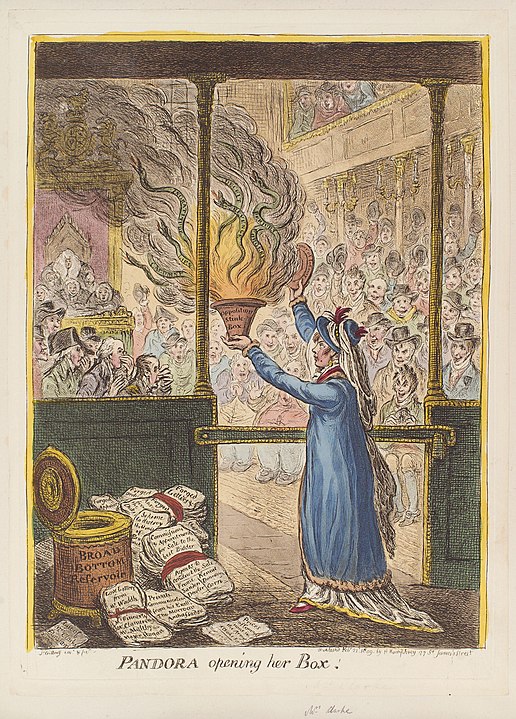

看到一个关于思维方式的提法:打破思维局限 (Think out of box),直译是跳出思维的盒子。有点类似打开潘多拉的盒子(Pandora’s box)。盒子里就是我们当今一切正常的思维方式,包括那些所谓的被科学证实了“真理”,以及我们习以为常的规律法则等等。

如我以前闲聊过的“亚特兰提斯岛”(Atlantis),被许多科学家嗤之以鼻的谬论。如新西兰海岸发现了一片此前未知的大陆,西兰大陆(Zealandia)以及如一些学者提出的人类起源非“非洲”的提法等等。

如果我们舒适地躺在前人建立的思维方式里,当下的日子也许会过得很好,但是,止步于前的人类,就不会有下一步的发展和进步。当然,这也是人类的本性所不允许的,总有些人跳出这个舒服的“盒子”,去挑战盒子外面的未知世界。当然,等待他们除了盒子里世俗的嘲笑,还有盒子外的失败和头破血流。

当人类从海洋生物变成两栖动物,又演变成灵长类的动物,猴子、猿人、智人,最后进化到人,每一步都是跳出原有的盒子。只是不知道是谁在主导着这一切?当人类从爬行到直立后,开始自主地想打开行走的盒子,飞上天去。可是人类的跳高记录,最高也只能跳离地面2米多一点。于是人类开始时模仿鸟类,扎上一副翅膀,或者用降落伞之类的在空中滑翔,总算是“飞”离地面了。可是盒子中地球的引力太大,苹果终归是掉在地上。

但是,人类想打开盒子飞翔的念头生生不息,其行动世世代代不止。终于出现了怀特兄弟,造出了飞机,人类今天可以借用飞机的翅膀飞翔了。人类甚至克服了地球的引力,“跳出”地球的盒子,飞往太空。嫦娥奔月的神话,今天也实现了。

当然,否定当今的“正确”,提出“荒诞”的谬论,是需要勇气的,从这一点来说,这种打破思维局限的方式,是应该值得人们尊敬的。对于盒子以外我们不理解的世界,或者在盒子里的我们认为是错误的言行,是否不要一棍子打死?如果100次的跳出盒子的举动,100次的失败,那么101次,是不是就孕育着发现新“真理”和“事实”的可能?

对于那些看不懂的现代艺术,不喜欢的那些口水诗歌,以及那些看不惯的出了格的事物,以前我是很反感的,因为它们都在我承接的“盒子”以外。现在看来,不喜欢归不喜欢,也许它们就是垃圾,但是,也不要全盘否定,适当地给与它们一些存在的合理性,毕竟,它们是盒子以外的世界。

话又说回来,盒子里的东西,有许多都是人们以前用打破思维局限的方式发现和建立的,非常适合因循守旧的人们。世界上大多数人都是在盒子里生活着,安全,舒适,这是盒子的好处。而一旦打开的是一个潘多拉的盒子,将会给世界带来灾害。

我是一个大多数时间喜欢呆在盒子里的人,出自于一辈子就生活在盒子里的惯性。但是骨子里时不时就有跳出盒子的欲望,也许来自于人类基因的遗传链。我觉得,每个人的基因都是这样,只是有的人没有意识到盒子的存在;或者盒子的约束力太大,像地球引力,他们试着跳了,结果跳不出;也可能,有的人知道那个盒子,却不愿去冒失败的危险或者不愿意承受来自盒子巨大的压力。

这就是我们当今的现实:一部分人试图跳出现有的盒子,一部分人选择呆在安全的盒子里。这是上帝赐予我们的选择,无可厚非。

往时今日

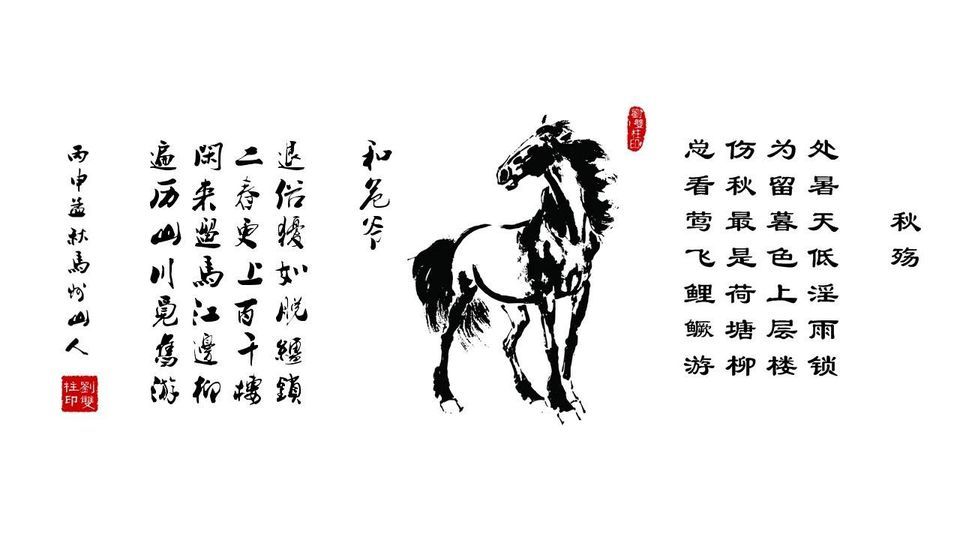

8年前,同窗好友危爷退休,填词赋诗,好生潇洒。其时我尚在尘世做稻粱谋。有感,和其【秋殇】一首。

08/25/2024 周日