如果你有幸在年轻时

住过巴黎,那么巴黎会跟着你

一辈子,因为巴黎是一席

不散的飨宴

──海明威致友人,1950

巴黎布拉格内河游

凯旋门 (Arc de Triomphe)

现代术语的凯旋门基本源于罗马凯旋门的观念,最早为纪念胜利而建立的凯旋门是在罗马共和国时期建造的。我在参观罗马的斗兽场的时候,在一旁见过提图斯凯旋门(The Arch of Titus)。

提图斯凯旋门是16世纪以后竖立的许多凯旋门所仿效的原型——也许最著名的是它是法国巴黎凯旋门的灵感来源。

到巴黎游玩,肯定不会漏掉凯旋门,因为巴黎12条大街都以凯旋门为中心,向四周放射,气势磅礴。我们开车经过香榭丽舍大街后,就是位于巴黎的戴高乐广场,广场中央远远就看到凯旋门。

巴黎凯旋门,是拿破仑1806年下令修建的,为的是纪念1805年他打败俄奥联军,称雄欧洲。有趣的是,我在德国柏林也见到过一座凯旋门,布兰登堡门。

当年(1805)普鲁士加入反法同盟,被拿破仑打败。拿破仑率领法国军队,以征服者的身份通过曾经象征普鲁士胜利的布兰登堡门,进驻柏林,占领了普鲁士。拿破仑命令将布兰登堡门上的胜利女神雕像拆下,作为战利品运回了巴黎。

不过,风水轮流转,之后普鲁士重新崛起,占领巴黎,打得拿破仑投降。胜利女神又回到了柏林,柏林人将这座失而复得的雕像称为“归来的马车”。

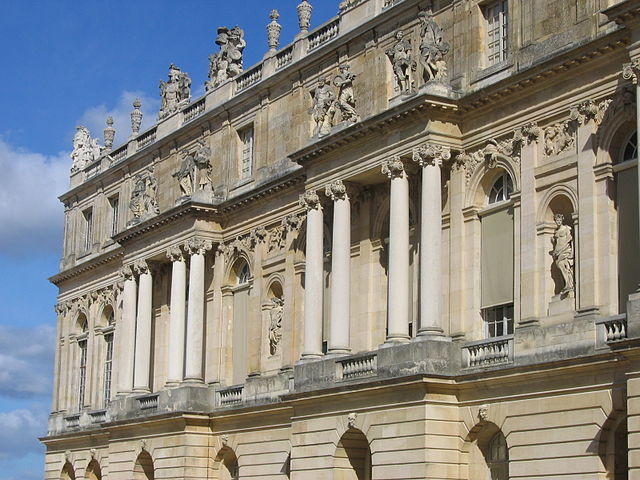

更为有趣的是,德皇威廉一世取得普法战争的胜利后,在巴黎凡尔赛宫加冕为德意志帝国的第一位皇帝。

凯旋门的正下方,是1920年建造的无名战士墓,地上嵌著红色的墓志“这里安息的是为国牺牲的法国军人1914-1918。”代表着在第一次世界大战中死难的150万法国官兵。墓前有一盏明灯,每天晚上,这里都会点起不灭的火焰。每逢节日,就有一面10多米长的法国国旗从拱门顶端直垂下来,在无名烈士墓上空招展飘扬。

俱往矣。今天,巴黎人民始终保留着这样的传统:每逢重大节日盛典,一个身穿拿破仑时代盔甲的战士,手持劈刀,守卫在凯旋门下,鼓舞法兰西人民为自由,平等,博爱而战。

埃菲尔铁塔 (Tour Eiffel)

埃菲尔铁塔,是巴黎城市地标之一,巴黎最高建筑物。也是世界著名建筑,法国文化象征之一。早就在各种摄影和视频中接到过埃菲尔铁塔,更不用说此次巴黎奥运会2024的活动了。

埃菲尔铁塔以312米的高度,占据世界最高人造建筑的位置长达四十年。是我今生想亲自上去看看的登高处之一。远远眺望在云雾中只看得见半腰的埃菲尔铁塔,想到法国人在19世纪就建造好了这么高铁塔。而彼时的中国在经历了鸦片战争的失败后,签订了一系列的割地求和等丧权辱国的协定,国运衰退。埃菲尔铁塔的主建成之日(1889年),正是中日甲午战争清军败落之后,八国联军入侵之时。一个在云端中高高耸立,一个在风雨飘摇中江河日下,真是不可同日而语。

不过此次路过匆匆,来不及上塔瞭望这个城市,只好跟埃菲尔铁塔说,下回再来看看你。香榭丽舍 (les Champs-Élysées)

坐在旅游车上,我们马上观花香榭丽舍大街的繁华。“香榭丽舍”原意是希腊神话中圣人搭英雄灵魂居住个冥界中个至福乐土,是神话中的仙景。如今,是世界三大繁华中心大街之一,世人都想来逛一下的人间仙境。

“榭”在中文里有高台之意。大街上弥漫着咖啡、香水、糕点香气的楼台可谓是名副其实的“香榭”。而街道两旁典雅的法式建筑,被称为“丽舍”,则毫不为过。有人说这是徐志摩当年的翻译。法语我不懂,但是觉得中文的翻译“绝了”。

导游一路上为我们讲解途中的景点。这一家是“皮埃尔·埃尔梅”(Pierre Hermé)的点心店,是最着名的马卡龙糕点之一。那一家“拉杜丽”(LADURÉE)的早餐套餐,特别是法式烤面包(French toast),一种用香草豆烤制的柔软蓬松面包。

导游说节假日,她不上班时,也会来享受一下。虽然早餐在旅店吃的很好,也很饱,但是看着大玻璃窗里精美诱人的点心,香味似乎早以穿透车窗,不由得暗自吞咽了一口涌出的口水。

一流的服装店、香水店和奢侈品商店,如迪士尼的梦幻装饰的商店,路易·威登(Louis Vuitton)的驴包金属楼,“娇兰”(Guerlain)法国著名的香水旗舰店,一晃而过。一点感觉都没有,它们不是我的菜。

不过,我还是想下马观花,用自己的脚步来丈量香榭丽舍的味道和繁华。特别是回味一下那些书中得到的印象,想想小仲马的《茶花女》、巴尔扎克的《高老头》那些书中的香榭丽舍,以及大仲马的《基督山伯爵》作为复仇根据地香榭丽舍大道30号。

等下次吧!

大/小皇宫 (Grand Palais/Petit Palais)

以前不知道巴黎还有大小皇宫这两个著名建筑。后来听人说后,还以为是法国皇帝的皇宫。其实大皇宫是为了1900年的巴黎世界博览会而修建的。世博会后,其他建筑拆除,独留下巴黎大皇宫和埃菲尔铁塔这两座建筑作为法国及巴黎市的象征。

以后每年在巴黎大皇宫举行独立艺术家作品展。众多才华横溢的艺术家年轻时都曾在这里展出自己的作品,包括梵高、塞尚、雷诺阿、马蒂斯、达利、毕加索等人。

小皇宫,在大皇宫对面,和大皇宫一样曾是1900年世界博览会展览场。现为小皇宫美术馆。与大皇宫博物馆属于国家所有不同,小皇宫博物馆属于巴黎市政府所有,免费对所有人开放。

这次我们从香榭丽舍大街来回走过两次,只看见大皇宫那典雅的玻璃穹顶和小皇宫临街传统的一大排建筑。但是,心中已经记住了这两个名为皇宫的博物馆,期待以后的重逢。

塞纳河 (Seine River)

看过巴黎奥运会2024开幕式的观众,都看过塞纳河。看过各种大小游船载着各国运动员从河上独特的入场式,打破了长期以来夏季奥运会只在体育场馆里举行运动员和官员出场式的传统。也见过夜间行驶在塞纳河上的火炬快艇的歌手。

1900年,巴黎第一次举办奥运会时,游泳比赛就在塞纳河里举行。后来,由于河水污染,政府1923年正式下令禁止在塞纳河里游泳。100年后,为了确保塞纳河在2024年夏季奥运会期间安全使用,巴黎启动了一项名为“游泳计划”、耗资14亿欧元(15.5亿美元)来清理河道。因此,巴黎奥运会部分水上项目得以在塞纳河上举行。

我自小生长在武汉,门口不远就是滚滚长江。久而久之,旧习惯用长江来比其它的河流。一般来说,差不多的河流都入不了我的法眼,除了南美的亚马逊河。

塞纳河,全长776公里,在我的眼里,跟伦敦的泰晤士河一样,区区一条长江的支流汉水可比。塞纳河虽不是法国最长的河流,但却是名气很大的河流,不亚于长江。尤其是因为流经“浪漫之都”巴黎,也赋予这条河流“浪漫文艺”的气质。我们都曾在无数的文学作品和艺术作品中,看过关于塞纳河的身影。

人们说,来到巴黎,最佳的旅行方式除了漫步这座城市的大街小巷,感受无处不在的古朴风情和文艺气息之外,还可以乘船游览塞纳河的两岸风光,沿途可将巴黎的法国国家图书馆、巴黎植物园、巴士底狱、卢浮宫、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔等著名建筑地标尽览无遗。

今天,我来了。站在塞纳河的桥上,我举目四望,浮想连篇。

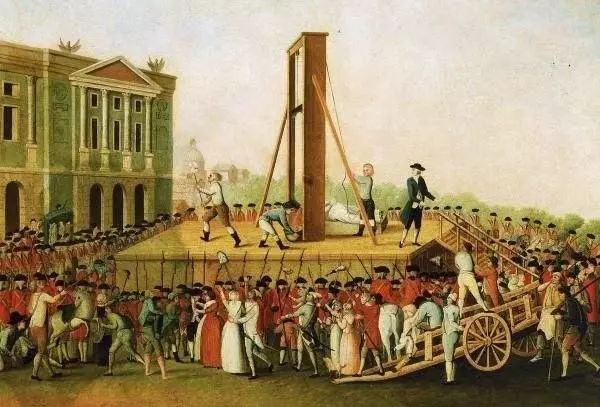

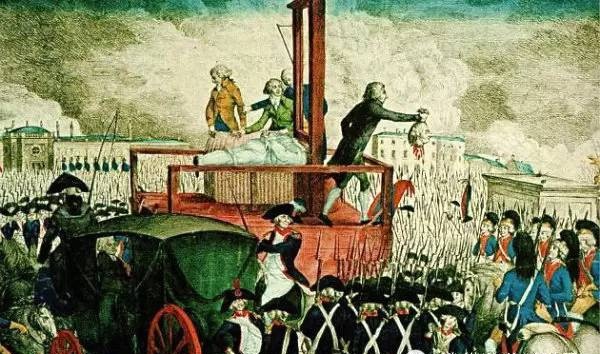

正是巴黎的一条河,有着太多浪漫和悲惨的故事在这里发生。因为法国大革命期间,此处正是安放断头台的法场。路易十六国王和玛丽•安托瓦奈特王后在此被断头。在那个恐怖对恐怖,仇恨对仇恨的特殊时期,这架断头台。曾经38分钟砍下21个人头。

巴黎的浪漫无处不在静静流淌的塞纳河畔。在一天当中,无论是清晨、午后,还是黄昏、午夜,塞纳河畔总能看到来来往往的恋人身影。他们或是牵手漫步,或是结伴骑行,或是闲坐闲聊,爱的味道溢满河上。恋人们会在塞纳河的这座“锁桥”挂上铁锁祈愿,祝福爱情天长地久。密密麻麻的铁锁被恋人们锁在桥的围栏上,曾导致桥梁无法承重而坍塌。我这次去巴黎,发现“锁桥”上的锁已经全部被拆卸,原来的铁网围栏也被换成玻璃,彻底切断了恋人们“锁住爱”的想法。但是,人间的爱是斩断得了的吗?巴士底狱/断头台 (Bastille)

车子驶过塞纳河大大桥,导游说,前面就是协和广场,曾经的巴士底广场,巴士底监狱所在地。还有那著名的法国大革命断头台。

革命,是暴动,“是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”它在吞噬了一切可以吞噬的东西之后,开始吞噬自己的肢体:登上断头台的先是贵族和教士,接着是国王和王后,然后是温和的吉伦特派(罗兰夫人就是其中的一个),最终则轮到激进的雅各宾党人自己的领袖罗伯斯庇尔——恐怖这头怪物终于咬断了自己的动脉,在一片血污中轰然倒地。革命催生出恐怖政治,恐怖则回过头来将革命所标榜的一切理想和正义摧毁殆尽。

暴动,是不是革命的必须?从法国到俄国,再到中国,回答是肯定的。但是,如洪水般激荡的暴力,冲击着人类理性与激情、个人与群体、人性与兽性的边界。从暴乱带来的恐怖中,人们开始对丧失人性后恐怖的深思,人性中的善良逐渐回归。社会被破坏的无序所带来的恶果,终于被新的社会秩序所替代。走过这么一个循环,法国人获得了大革命后自由。就难道不是历史对革命的嘲弄吗?

美国的独立战争也是走的这条路,俄国人接着走了这条路,中国人继俄国人之后,也走了这条路。可以说,如今的太平盛世就是暴力革命过后,人类鲜血浸泡滋养而成。似乎革命暴动(恐怖)是一场人类社会变革的必然!中国上个世纪经历的那场十年动乱,就其规模而言,或可算作群众性歇斯底里和恐怖政治的登峰造极——是顶点,但未必便是终点。

我没有看见巴士底狱,已经拆除了。也没有看到断头台。法国人大概不愿意自己或者是世人看到革命带来的恐怖。今天的巴黎,已经完全掩饰了法国大革命的血腥,只剩下疤痕消失后的自由和浪漫。

远远的,我看见了协和广场上那座金顶方尖碑,很像天安门广场的人民英雄纪念碑。犹太中学 (Lycée professionnel Abbé-Grégoire)

在我来到巴黎之前,已经有无数大师和游客来过巴黎,留下了他们对巴黎的感想。大巴士过了塞纳河之后,将我们放到拉丁区,让我们下马观花。

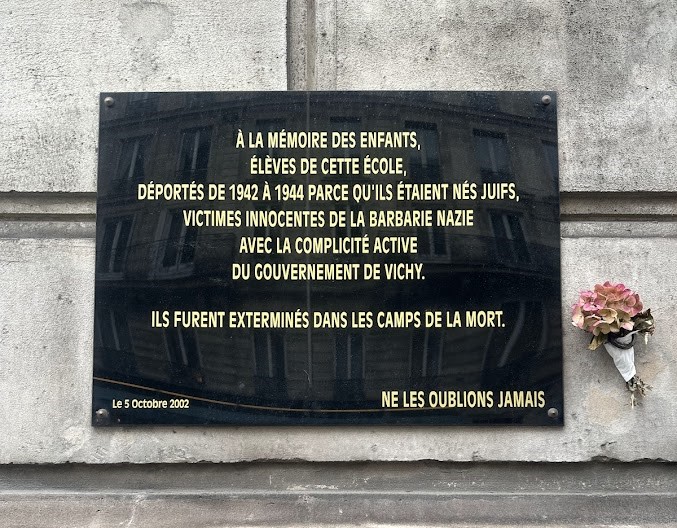

阿贝-格雷瓜尔职业高中,是我们开始步行时,导游第一个为我们讲解的地点。在一块铜牌前面,导游讲起第二次世界大战中,巴黎被德军占领。被德国扶植的傀儡政权定都于维希。但是戴高乐将军在法国南部号召法国人民继续抵抗。

维希政府命令居住于巴黎的犹太人佩戴犹太星标志。在德国的命令下,巴黎共有13,152名犹太人,包括4,115名儿童被法国警察围捕,并被送往奥斯威辛集中营。

铜牌上大意是:纪念这所学校的学生。因为他们是犹太人,他们从1942年到1944年被驱逐出境,并且他们被消灭在集中营中。他们是维希政府积极参与的纳粹野蛮行径的无辜受害者。让我们永远不要忘记他们。2002年10月5日

这块铜板,让人们在今天的自由浪漫之都,记住巴黎曾经有过的耻辱,协助德国清除犹太人。它在提醒我们,不要忘记这里曾经发生过的德国对犹太人的屠杀,并理解犹太人以色列建国的意义,并且进一步思索当今中东地区以色列与巴勒斯坦人和阿拉伯人的战争。

拉丁角落 (Quartier Latin)

拉丁角落是巴黎市中心的一处历史深厚的街区。中世纪的时候,这里以拉丁语做为教学语言,而且在17世纪以前,拉丁语是这里唯一使用的语言,“拉丁区”这个名字的典故便在这里。因而,拉丁区是知识分子和学术精英汇集的地方,因此也是思想自由的象征,这里成了学生抗议和游行运动的敏感区。

海明威二战后在巴黎旅居,一本《流动的盛宴》(A Moveable Feast),记录了他在巴黎这段清苦、爱和创作的日子。他就住在这里,整日泡在左岸的咖啡馆里写作、聊天,留下了许多关于巴黎的文字。在海明威的笔下,100年前巴黎的花园、咖啡馆、书店、餐厅、酒吧,以及聚集其中的“全世界最有趣的人”,如乔伊斯和费茨菲尔德等,都活脱脱展现在人们眼前。书中展现的海明威与其第一任妻子哈德莉的爱情,更为这座以浪漫著称的城市增添了浓浓的一笔。

不过,拉丁区的街道跟香榭丽舍大街不同,它们是窄小偪仄的,令人有曲径通幽的感觉。你会发现这里的巴黎比较接地气,比如你可以看到狭窄的道路两旁有着咖啡店和小型的便利店,门脸不大的过早小吃店,甚至在街道拐角处,可看到中餐馆的的“美食”。

如果你仔细观察,会在路边的一个门框角落里,偶然露出无家可归者的踪迹。听说,夜晚才是拉丁区最为迷人的地方。

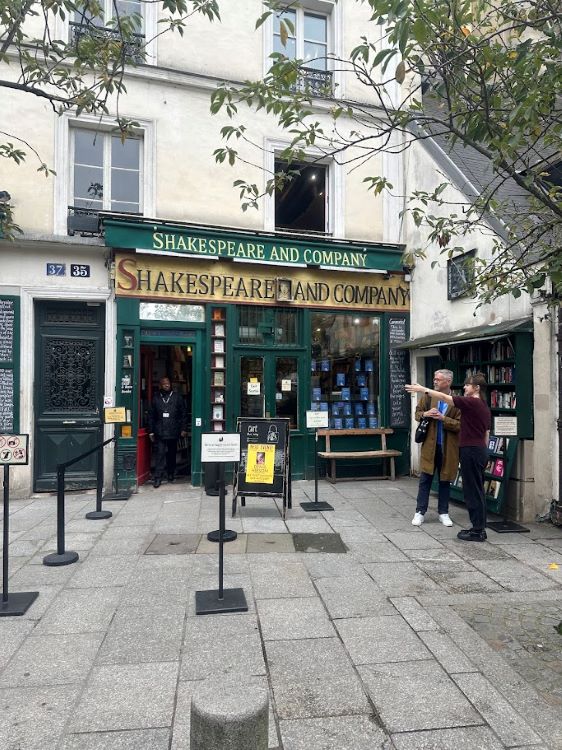

莎士比亚书店 (Shakespeare and Company)

莎士比亚书店最早可追溯至二十世纪初,由美国人西尔维娅·毕奇(Sylvia Beach)开办。曾是20世纪上半叶著名作家和艺术家的聚集地,如著名作家菲茨杰拉德、海明威、T.S.艾略特、詹姆斯·乔伊斯都特别喜欢光顾这家书店。光听听这些大文豪的名字就够人羡慕不已。詹姆斯·乔伊斯的巨著《尤利西斯》,就是毕奇帮助出版的。

年轻的海明威常去的莎士比亚书店,在书中就能充分感受到他对这家书店的喜爱。海明威说:“那些年,我们没钱买书,都是从莎士比亚书店的租书图书馆借书看的。”他这样形容这个书店:“在一条寒风凛冽的街道上,有那么一个温暖、愉悦的所在,冬天还有一个大壁炉,桌上、书架上,满坑满谷的书,橱窗里则陈列新书,墙上挂着名作家的照片,有些已过世,有些还健在。照片都像是随手拍的快照,即使是已过世的,看起来也觉得他们曾认真活过。”

虽然门面不起眼、内部狭小拥挤,但书店堪称是文学青年的庇护所。书店从中午开到半夜,他们可以在那里吃饭、留宿,睡在书架之间摆放的小床上。作为交换条件,他们要写张一页纸的自我介绍,每天要为书店打工几小时,每天必须读完一本书,像《战争与和平》这样的“大部头”才可以宽限到两天。

由于只是路过,我不好意思离开大队人马自己行动,于是没有进门看看。照了一张照片。下次来时,一定要买几本书,作为对书店的支持。

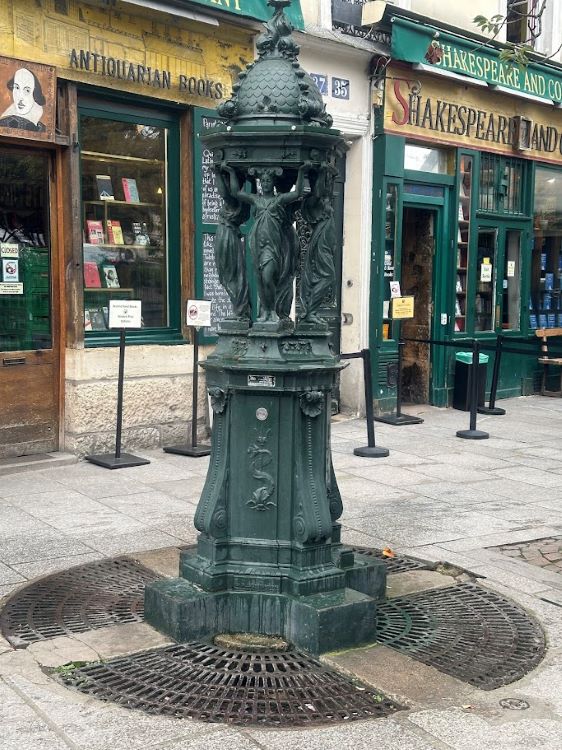

有意思的是,书店门口有一座古老的喷泉雕塑。读者在排队时,就能看到书店的温馨提示——“你知道吗?这个绿色喷泉里的水可以饮用,且美味!”于是,好奇心作祟,大家纷纷拿出水瓶开始接水。

巴黎圣母院(Notre-Dame de Paris)

走过莎士比亚书店不远,就是拥有850年历史的巴黎圣母院(Notre Dame Cathedral)。其法文原名中的“Notre Dame”原意为“我们的女士”,指的是耶稣的母亲圣母玛利亚,该敬称也广泛于西方国家的语言使用。

周所周知,巴黎圣母院2019年因火灾受到严重损坏,教堂的尖塔倒塌,所幸主体结构仍保持完好。重建工程于2021年开始。法国政府希望在2024年春季前完成重建工作,以赶上2024年夏季奥林匹克运动会的开幕式,可惜未能如愿。目前已大致完成重建,法国总统马克宏11月29日率先参观圣母院,预订将于12月8日重新对外开放。

圣母院明显地属于哥特式建筑,以其开创性地使用的尖肋骨拱和飞扶壁,巨大而多彩的玫瑰窗,以及丰富雕塑而闻名。圣母院是巴黎最有代表性的历史古迹、观光名胜与宗教场所。更是法国最广为人知的象征之一,成为巴黎最多人造访的观光景点。

我们到时,巴黎圣母院的修复尚未完工,巨大的吊车和脚手架人仍然矗立在圣母院的周围。不过,对于圣母院的建筑风格和内部的装潢,就像对待其它的教堂一样,我并不是太感兴趣,因为对欧美的教堂看得太多,已经从开始的感叹惊奇变得不再心中波澜起伏。哥特式建筑是一般的教堂都采取的风格。除了在西班牙巴塞罗那安东尼·高迪设计的那座圣家堂,至今仍然让我感到震撼以外。

我所了解的巴黎圣母院来自维克多·雨果的小说《巴黎圣母院》。此刻,我面对着巴黎圣母院的正门高高矗立的双峰,我只是想那个面目丑陋、心地善良的敲钟人加西莫多,到底是在什么样的一个教堂顶上,驼背跛足地攀爬奔跑;他如何从刑场救下美丽的爱丝梅拉达并将她藏在那个高塔(隐藏在正修建着的脚手架中),又如何将既是救养恩人,却害死爱丝梅拉达的主教大人推下的情景。

维克多·雨果将加西莫多深爱的两个人,主教大人和爱丝梅拉达,都安排为死的下场,而且因为主教大人害死心爱的女人,自己亲手将有如父爱的主教大人,推下钟楼摔死,将故事推到人性不可承受的高潮。并让他叹息道:“天啊,这是我所爱过的人啊!”然后,高潮如海浪般退去,生命中所有爱过的人都已经离去。生无可恋,加西莫多最终选择在坟墓中与爱丝梅拉达联合,绝食而死。

好了,感叹到此为止。巴黎圣母院,等你开门后再来看你。

小村庄晚餐

晚间,按照旅游指南上的推荐,我们在旅馆附近找了一家餐馆,名叫“Hameau”,法语为“小村庄”的意思,是一家地道的法国菜餐馆。

这家餐馆位于路边拐角处,外面有露天酒吧,晚上灯火明亮,差不多坐满了人。我们入内,挑了一个靠窗的座位坐下。这是我们第一次上法国的餐馆,当然要尝尝地道有名的法国菜了。

法国大餐,讲究的是什么——法国蜗牛和鹅肝酱是必不可缺的。

法国蜗牛(Escargot)大的体重可达400克。贝壳呈圆球形,壳面呈深黄褐色或黄褐色,有光泽,并有多条黑褐色带。壳顶钝,壳口呈椭圆形。中国也有蜗牛,但是并非所有的蜗牛都可以食用,当中大多数只是体型太小而无法食用,即使在可食用的品种里也会不同品种的口感。中国北方地区可以食用的蜗牛不多,因而北方人基本上不吃蜗牛。倒是在南方,尤其是东南沿海一带,对这种带壳的蜗牛、螺丝、海蛎子、贝壳之类的东西尤其爱吃。

据专家分析,法国蜗牛是高蛋白低脂肪的食物,其蛋白质含量高于牛、羊、猪肉,脂肪却大大低于它们,并含有各矿物质和维生素,尤其是所含的酶能化积除滞,谷氨酸和天冬氨酸则能增强人体脑细胞活力,同时也是体质虚弱,营养不良以及久病体弱者的食疗首选。此外,还有些科学家认为多吃蜗牛能对皮肤和毛发产生营养美容作用。 根据相关的数据统计,法国人每年要吃掉3亿多只蜗牛。可见法国人对于蜗牛是多么的热爱。不过,我吃蜗牛不是因为其营养或者味道,只是出于好奇和入乡随俗。于是点了一打法式焗蜗牛,一道有奶油香蒜味的焗烤蜗牛。要吃,就要吃正宗的原汁原味的食材。

听餐馆的小哥介绍,他们的烹调方式是取出蜗牛肉,将蜗牛肉和葱、蒜一同捣碎,拌上黄油和调料,再塞进蜗牛壳里,放入烤箱中烘烤。不愧是专业的法国蜗牛吃法,端上来的蜗牛,用有小凹坑的碟来上菜,以防止蜗牛在碟上滚动。中国人吃螃蟹有专门的夹钳和镊子工具,法国人也有一种专门吃蜗牛的叉子和夹钳。钳子看起来像女性的睫毛钳,而叉子则是一条很细的两指叉。吃的时候,用夹子将蜗牛夹紧,口朝上,再用细叉往里一探,深深插入壳子里的蜗牛肉,很容易就将肉挑了出来。

烤熟后的蜗牛肉,夹杂着浓郁的蒜香味和黄油香气,品尝起来非常美味,口感也很筋道。是一道清淡的高蛋白食物。适合在小酒的陪伴下,细品慢饮,于是餐馆小哥推荐的一瓶比利时的啤酒也端了上来,再配上巴黎的浪漫气氛,今晚差不多就齐活了。

慢——还要有鹅肝酱(Foie gras)啊。鹅肝酱是法国的著名美食,它一直是老饕的最爱和动物保护人士的最痛。我平时还是很支持动物保护人士的,只是到了餐桌上就会想到非洲的狮子和生物链底端的那些弱肉们,这个世界本来就是如此,弱肉强食,上帝规定的!

鹅肝酱制作,听起来有点残忍。传统填喂方式是用细钢管经过动物的食道直接插至胃部,将玉米等饲料注入动物体内,如此产出的鸭或鹅肝才足够肥美。听起来类似于北京鸭的填法。在肥肝的等级方面,最高级的肥肝是整块肥肝。档次低一点的肥肝,就是零碎肥肝做成的肥肝酱,原材料为整块肥肝装罐头或制作其他产品时所剩的肥肝屑片。

我们的鹅肝酱上来是一种整块肥肝和零碎肥肝的结合,鹅肝呈切成圆圈的形状盛在盘中,大约半寸厚,其中可看到大块的鹅肝块,应该是从整块的鹅肝上切下来。端上来的鹅肝是温热的,有一股特别的香味。盘中配有面包片和调味酱,一种甜中带点酸的果酱。我以为是菠萝,结果餐馆的小哥说是芒果酱。

看样子这是鹅肝酱的冷式吃法,将鹅肝涂抹在面包片上,再佐以调味酱。这样的吃法,就把鹅肝酱的味道混合在面包和调味料之中了。

我还是切一片纯正的鹅肝酱尝尝,不受其它味道的干扰。一口下去,首先还是“肝”的味道,一种来自于对卤猪肝、牛肝、羊肝的食物味觉记忆,但又不像猪肝味道那么强烈。因为是加工过的酱,所以嘴中的质感很细腻,味道不是很咸,吞下去后,口中略带一点淡淡的甜。那种香味难以形容,只有身在其中才可知其妙处所在。

蜗牛和鹅肝酱固然好吃,但是分量不够,还需一道大菜(硬菜)。“你们还有什么法国有名的菜?”我们问道,餐馆小哥说:“可以试一试我们的法式煎鸭腿”。哎,该不是法国油封鸭腿(French duck leg confit)吧?

据说法国出名的菜肴,莫过于是法国油封鸭腿。虽然耗时较长,但是咸香可口的滋味也是无与伦比,令人难忘。

酒菜都上来了,还等什么?干杯!开吃!

望着窗外夜色中灯红酒绿的巴黎,我陶醉了。

10/31/2024 记于巴黎途中

12/02/2024 修改于瓦蓝湖