“万圣节”(Halloween),又称鬼节,源自 All Hallows’ Eve,即“万圣节前夕”。主要流行于英美的国家,如美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰等。时间为10月的最后一天。

在马里兰时,差不多每年都会过这个万圣节。开始是好玩,入乡随俗。后来,女儿大了,出去工作了,过万圣夜的热乎劲儿也就过了。但是,由于周围邻居的孩子们都喜欢过这个节日,可以穿一套自己喜欢的“奇装异服”,化一个平日里不允许妖魔鬼怪妆,然后就是逐门逐户按响邻居的门铃,“不给糖就捣蛋”(Trick or Treat!),最后带着满满一袋子或者一篮子的糖果回家。

空巢多年,虽然早就不参加化妆游戏,但还是每年为孩子准备一大堆糖果,让他们高兴。自打退休搬到佛罗里达,住进55岁以上老年人居住区(active senior),就慢慢停止了这一庆祝活动。当然,这里的老人家都是从当年的小孩子成长起来的,万圣夜是他们一辈子忘不了的节日。我们对面的邻居,早早就在门口排满了万圣夜的装饰,南瓜灯、骷髅、黑衣巫婆、大蜘蛛等等。

因为社区里没有儿童来敲门,所以不用准备糖果了。不过,我们家有一个南瓜灯,一到节日就在屋外点起来,以表示节日的气氛。

万圣节虽然起源于宗教,但是实际上已经世俗化和娱乐化了。因此,对商家来说,也是每年一次的巨大商机。有几组数据可以说明节日与经济的关系。

据今日美国报(USA Today)报导,全美零售联合会(National Retail Federation)调查发现,近半的消费者(47%)在今年10月之前就开始购买万圣节商品,比率高于去年的45%,比2019年时37%也更多。不过,整体万圣节花费估计达116亿元,约比去年122亿元的新高纪录少了5%。

调查指出,预期今年的万圣节支出主要集中在三个主要类别,包括:装饰品38亿元、服装38亿元、糖果35亿元、问候卡片约5亿元。看来,节日的装饰品和化妆服装是万圣节的大头,糖果和问候卡片约占1/3。不过,现在还有这么多人书写和邮寄节日卡片吗?

调查还发现,今年平均每人万圣节花费为103.63元,比去年的108.24元少了将近4元,但万圣节花费金额仍较过去20年增加来到两倍,当时2005年平均每人仅花费48.48元。我们家以前从来没有花100美元在万圣节,以后更不会。现在轮到我女儿家了。

以上数据说明,预计今年万圣节的消费要低于去年,通膨的压力和经济不景气,使得民众过节的积极性减弱。这个势头,看样子一直要延续到今年的圣诞节。

可惜,我们10月29日就动身去欧洲旅游了,美国今年的万圣夜就过不成了。按计划我们将在巴黎度过万圣夜。也许,会比美国浪漫一些?

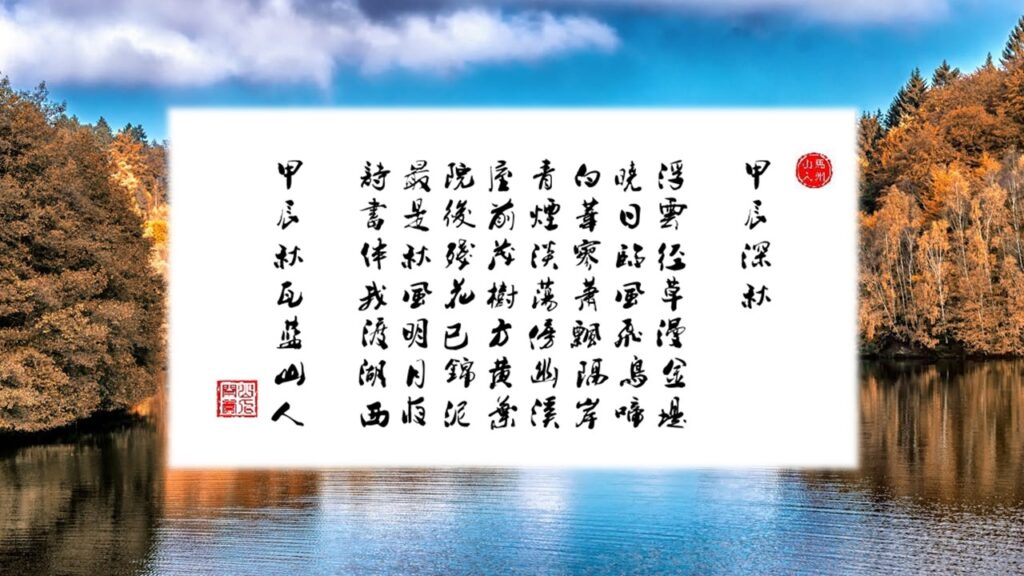

读诗有感,得七律一首。

【七律·深秋】

浮云径草漫金堤

晓日临风飞鸟啼

白苇寥萧飘隔岸

青烟澹荡傍幽蹊

屋前茂树方黄叶

院后残花已锦泥

最是秋深明月朗

诗书伴我渡湖西

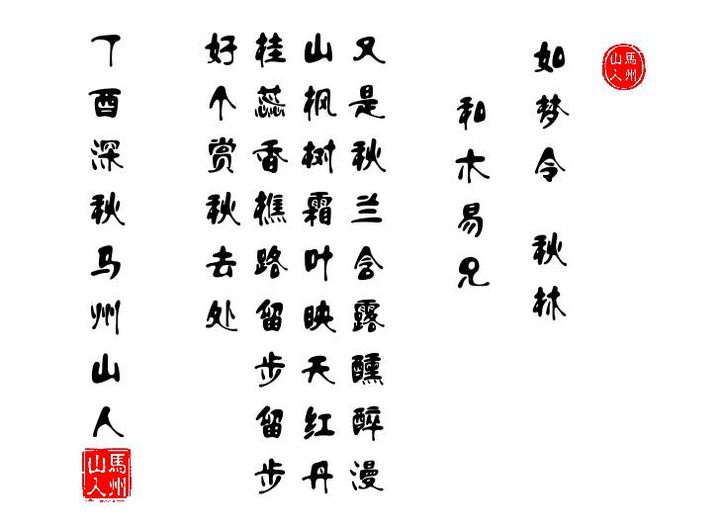

往时今日

七年前的今日,曾作【如梦令】一首。

10/27/2024 周日