霜降抒怀

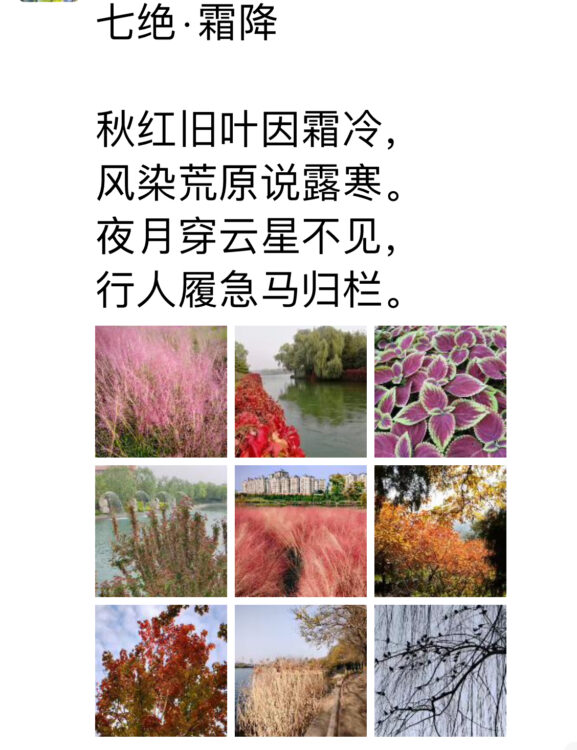

大学同学,危爷,近来秋意甚浓,拍摄一种秋景九宫图,置于虚拟空间中。并作一首【七绝·霜降】抒怀。

读危爷诗,方意识到,今日霜降,始于2024年10月23日06:14:32。戏和危爷霜降一首,权作续貂。

苇红残叶何清冷

露染琼楼非广寒

野色湖光人不见

凌风作賦我凭栏

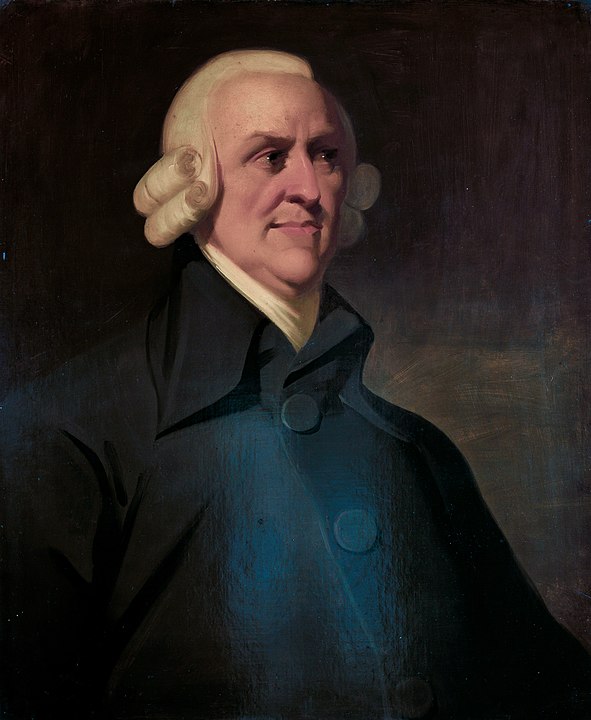

看不见的手

读亚当·斯密的“看不见的手”。在自由与繁荣的方向上,你是愿信造物主和自然法之手,还是信凡人的政策之手呢?

我的想法是:愿意相信凡人的政策之手,更愿意信造物主和自然法之手。

因为凡人之手看得见,摸得着。历史和现实中,可以明显地感到凡人之手给我们带来的具体影响,如和平、战争、繁荣、灭亡。

因为造物主之手不仅看得见,摸得着,更是看不见,摸不着的神奇法则和规律。我们周围那些司空见惯的自然现象,小到微观世界,细菌、DNA,大到天体宇宙,世间万事万物,它们遵循的运作规律是哪里来的?只有神奇的造物主。

突发奇想:上帝、释迦穆尼、真主或者玉皇大帝等等人类信奉的神祗,莫不都是造物主的不同面具和化身?他们只是造物主千千万万之手的之一,介乎于看得见和看不见之间,在不同人群中以不同的面貌出现。

无神论者不相信他们,只相信自己。岂不知,人类自身,就是造物主千千万万个被造物之一。相信人类自己,就如相信上述那些神祗。不同的信仰方式,换汤不换药而已。

亚当·斯密(Adam Smith),18世纪苏格兰哲学家和经济学家,现代经济学的奠基人之一。他的著作《国富论》是第一本试图阐述欧洲产业和商业发展历史的著作,被视为经济学的里程碑,对经济学、政治学和道德哲学的发展产生了深远的影响。至今尤是。

小猪和老牛

纽约法拉盛的街上,有一家理发店“小猪理发店”,理发师是几个来自大陆的年轻人。平日里理发的人不是太多,路过时常见他们在那里聊大天。门口招牌上写着“6美金一位”的标志。有点不相信,问了问,的确如此。于是便进去理了一场,手艺还行。真是便宜,不可置信的便宜。是法拉盛竞争太厉害的原因吗?

多年前在马州理发,从12美金涨到15美金。退休后到佛州,门口沃尔玛商店里的“美发沙龙”最低价位15.99美元,加上小费,就是20美元。疫情过后,通货膨胀,服务业也顺水推舟,行情大涨。“美发沙龙”涨价到18美金。旁边一家专门的男士理发店,起价24美元。稍远一点,马路对面的一家“美发店”价格最为亲民,老年男士优惠价15.99美元。过段时间再去,优惠没有了,最低档的理发18美金。

本来我的头发就不多,老来就越发稀少。加上我对什么时髦的发型也不追风,唯一一个要求,头发剪短了就行。近来发现,瓦蓝湖的华人邻居的男性们,基本不去理发店,要么有太座打理,要么就自理。留意了一下,不说还看不出来自理的痕迹。经打听发现,一套理发工具,不过就是外面理发一次的价钱。

于是乎,买了一套理发工具,电推剪,围裙、梳子剪刀。万事俱备,也不欠东风。说干就干了起来。从台湾人学来的一句话:“没有吃过猪肉,还没有见过猪走路啊?”当然,自理也不是不学就会的,那就自学吧。

老牛的自学,包括了解不同的齿距的差别,找到适合自己的齿距,然后是熟悉修理上扬的坡度,最后是脑后看不见的部分。起手第一推,就推过了。一个电影镜头,瞬间闪过眼前。那是中国早期的一个喜剧电影《女理发师》。在给顾客理发时,她走了神,想到出差的老公,坐着列车从大桥上轰隆隆地驶来,她手中的理发推子,不知不觉顺着隆隆的节奏,将顾客的头发,从底部推到头顶。

甲辰霜降日,老牛自理店开张之时。如果今晚去参加掼蛋,也是丑媳妇见公婆之时。

10/23/2024 周三