英国有个诗人,我没有听说过。他叫瓦特·萨维吉·兰德(Walter Savage Landor,1775年1月30日—1864年9月17日)。

兰德一生活跃,创作了大量不同体裁的作品。他的散文和诗歌广受好评,但评论家对它们的偏好不一。好的评论中,他经常被描述为“诗人中的诗人”。甚至高到如此程度:“一些最好的诗人,包括叶芝、埃兹拉·庞德和罗伯特·弗罗斯特,都在他的指引下前行”。

如果真是这样,那只能说明我对英国大诗人太不了解,尽管叶芝、庞德和弗罗斯特的名字对我来说都是如雷贯耳的响亮。

偶然的机会,我读到他在74岁生日时为自己写下了著名的墓志铭:

我与谁争斗都无谓,

因无一人值得我去争;

我热爱大自然,其次是艺术;

我在生命的火焰前温暖了双手;

它将熄灭,而我已准备好离开。

诗人认为“与天斗、与地斗,与人斗”不值得一提。表露了他对自然和艺术的深厚感情,体现了一种平和和智慧的生活态度。

我喜欢诗人用“生命之火”的隐喻,表达他已经意识到自己的生命即将结束,但是在此之前,他已经充分地体验了生活的温暖和活力。因此,诗人坦然准备好面对死亡。表达了一种宁静和满足的人生态度。

人如果回顾自己的一生,曾经热爱并享受了自然和艺术的美,自然就没有遗憾,可以平心静气地面对即将到来的死亡。

不过,从他的生平介绍来看,在现实生活中,他其实是一个很好斗的人。和他的这首诗所表达的情感完全不同。这也从一个方面说明,诗是诗,人是人。我们读诗的时候,不应该因人废诗。

我从这首诗中想到的是,在生命的火焰熄灭前“温暖双手”,尽量地活个痛快,尽可能做完想做的那些事,这样,随着火焰熄灭,我已此生无憾。

原诗:

I strove with none,

for none was worth my strife.

Nature I loved, and,

next to nature, Art;

I warm’d both hands

before the fire of Life;

It sinks, and I am ready to depart.

往时今日

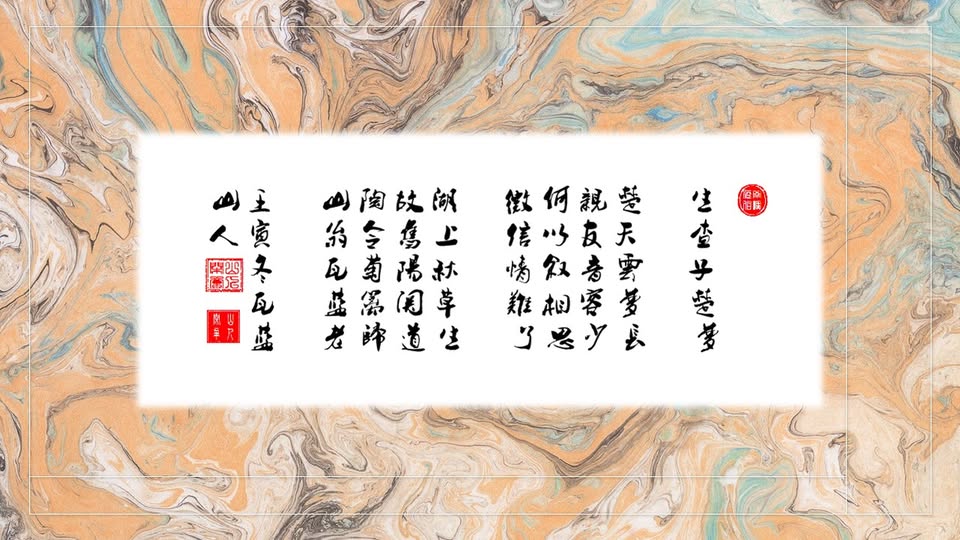

两年前今日,习作《生查子·楚梦》一首。也跟生死有些关联。

楚天雲夢長

親友音容少

何以敍相思

微信情難了

湖上秋草生

故舊陽關道

陶令菊籬歸

山翁瓦藍老

12/14/2024 周六