早上一睁眼,就看到阳光照射在窗帘上,一个大晴天的兆头。看看室外温度,嚯!华氏40多度。穿上连着帽子的厚衣出门,只觉得手冷脖子冷。女邻居牵着他的小狗,全身都紧缩在大衣里说,天气太冷,她要少走一点路。

风向自北而南。开始顺着北风走,走到一半,风就从脑后往里钻,就把衣服上的帽子拉起来了。天像被鼓风机吹过一样,干干净净的,一点云影子都没有。走到南门,开始往回折,北风呼呼迎面而来,把墨镜的后面眼泪都吹出来,头上的帽子几度被风刮走,这才感到北风的威力。

有句诗中讲到冬日之冷:飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻。下雪,并不是很冷,真正冷的时候是雪停后,气温骤降,在加上北风呼号,把空中的寒冷拼命往人的身上灌,并将维持体温的那点热迅速刮走。正如此刻的风,刮得迎面过来的路人缩头缩脑地抱怨这“该死的风”。

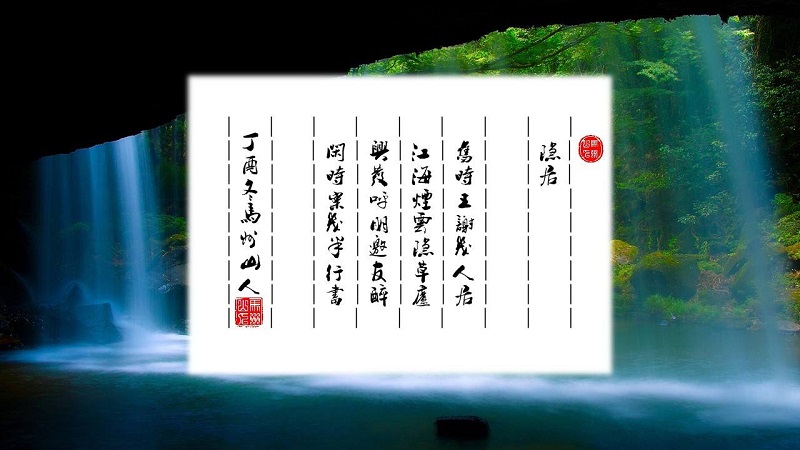

回到屋里,看到窗外明媚的阳光,迎风摆动的树枝和花草,身上一暖和,刚才大风中瑟瑟缩缩的感觉立马就烟消云散了。一杯热咖啡下肚,户外酝酿已久的杜工部那句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山!呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”终于也没有吟唱出来。

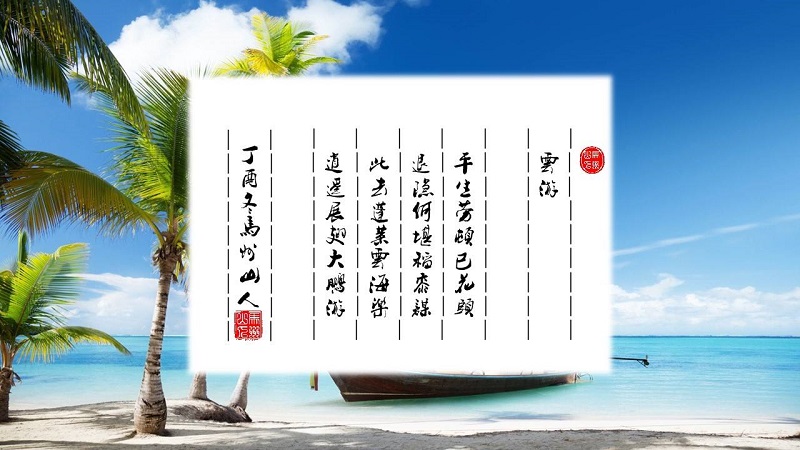

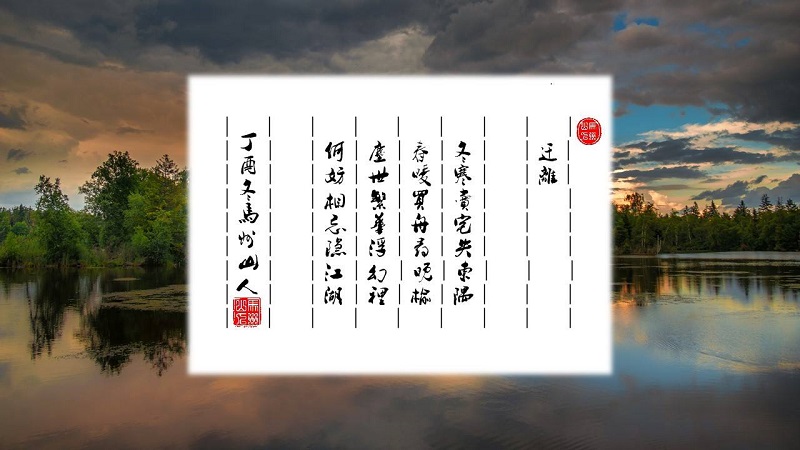

《脸书》的“往事如烟”栏目一连发来三首2018年今日的小诗。那时虽已经退休,但还没有搬家。在马州最后一个严冬里,满脑子的想着出去玩,“云游”天下。不过,已经决定搬家,正在清理房子准备出售,然后“迁离”佛罗里达。期待一个“结庐在人境,而无车马喧”的“隐居”生活方式。

今日回首,上述目标,均已实现。人生如此,夫复何求?有上苍垂怜,唯感恩戴德。

加拿大和美国之间的重要枢纽要道,大使桥(The Ambassador Bridge),昨日晚些时候重新开放。此前,加拿大政府和法院相继宣布,要解除抗议者对大使桥实施的封锁。

当地市长当天早些时候宣布示威活动结束。“今天,我们在大使桥的国家经济危机结束了,”他在周日下午的一份声明中说。

一夜降雪带来的零下十来度严寒天气,使得户外抗议者人数的减少,可能对当局的逮捕行动有所帮助。

警方重申了该部门对该地区“任何活动”的零容忍立场。同时警方表示,抗议者有权以合法的方式表达他们的不满,但是他们不能阻碍交通,可以留在人行道上继续抗议。

周日,两周左右封闭大桥的抗议示威活动就此非暴力的终结。应该说对双方都是一个较好的解决方式。

不过,这件事的原由起于卡车司机反对疫苗强制令。大使桥示威是与卡车司机“自由车队”相关的多个衍生项目之一,现在已经演变为反对特鲁多政府和大流行限制。主要抗议活动是在加拿大首都渥太华举行。至今已经进入第三周,数百名抗议者仍然在那里使用卡车封锁街道、鸣喇叭并扰乱交通。

所以,这件事情还没有完,虽然序幕已经落下。

今天是情人节。在大家的印象中,情人节就是情侣之间赠送鲜花、礼品和烛光晚餐。其实,很多人都不知道情人节还可以在老师和学生们之间度过。

今年情人节的老师是美国第一夫人吉儿(Jill Biden),学生是华盛顿一所小学的20名二年级学生。

吉儿老师在情人节当天在白宫给学生授课,课堂以“爱”为主题,学生们合作设计了心型装饰,并参观了白宫花园。白宫北草坪上的心型装饰刻有圣经经文,“如今常存的有信、有望、有爱这三样,其中最大的是爱”。

学生们在第一夫人的指导下合作完成了情人节心型装饰设计,吉儿老师也引导每位学生用“同情、勇气、家庭、感恩、治愈、希望、善良、爱、和平、力量、团结”等词语来分享自己的想法和价值观。老师带着学生们在白宫内外合影留念,并送孩子们白宫饼干。吉儿身穿一件粉红色大衣,戴了黑色和粉色的双层口罩,并佩戴拜登送她的情人节礼物——手腕花。

非常赞同吉儿老师给孩子们过情人节的方式。在西方,情人节的主题是“爱”,但是不仅仅是男女之间的爱,而是圣经中上帝宣示的一种更为广义的人性之爱。

提到情人节,中国人首先想到的是“七夕”。不过,也有人说,中国古代的“情人节”,其实是正月十五元宵。其实,在东方,在圣经之前的200-300年,有个叫孟子的人,被人称为“亚圣”。他讲过这样一句话:“仁者爱人”。仁爱的实行是人人皆可为的,大家从小做起,从爱做起,做一个充满慈爱之心,满怀爱意的人。

如此,这个充满爱的世界,将是多么美好!

2022年2月14日 周一