一连两天都是下午有雨,仿佛又回到佛罗里达雨季的日子。但是,早晚的凉爽,让人觉得还是在春天的尾子上。

看到一篇张爱玲的文章《论写作》。先是一笑,然后是点头,最后有点无奈。

张爱玲在起首的第一段写道:

在中学读书的时候,先生向我们说:”做文章,开头一定要好,起头起得好,方才能够抓住读者的注意力。结尾一定也要好,收得好,方才有回味。”我们大家点头领会。她继续说道:”中间一定也要好——”还未说出所以然来,我们早已哄堂大笑。

想起现在我们上写作课时,老师也是这么说,不禁莞尔。当然,老师的话,一点都没有错,一篇好文章,当然是头好、尾好、中间也好。大实话,为什么会惹人笑呢?因为面面俱到,实际上是丢掉了重点,等于没有讲一样。以我粗浅的看法,还是要着重开头。因为在当下到处都是文章和资讯的情况下,要想让人看下去,开头就索然无味,很难让人由读下去的兴趣。即使结尾再好,也没有人去看。

记得大学时,讲英文写作要领。开头要提纲挈领,点出主题(theme),然后是展开论据(supporting)支持主题,最后是结论(conclusion)。这是比较正统和常规的科技文体。当然,写散文和小说不能这样按部就班的写。我以为宁可虎头蛇尾,也不要反过来写。中间如果是熊身当然最好,实在不行狼腰也可。总之,希望读者能看完,最后才评论写的好不好。否则,一篇文章开头就让人不忍卒读,作者的心血岂不是就白费了。

其实古人对此早有说道。明末清初时,李笠翁(李渔)著有《笠翁对韵》,是我学习写作近体诗、词,用来熟悉对仗、用韵、组织词语的启蒙读物。此外李渔还写剧本和小说,最有名的恐怕时那本《肉蒲团》。他在《闲情偶寄》里说“场中作文,有倒骗主司入彀之法。开卷之初,当有奇句夺目,使之一见而惊,不敢弃之,此一法也。终篇之际,当以媚语摄魂,使之执卷流连,若难遽别,此一法也。”可见,开头结尾之重要,古已有之。

关于写作的目的,张爱玲这样说:

写作不过是发表意见,说话也同样地发表意见,不见得写文章就比说话难。养成写作习惯的人,往往没有话找话说,而没有写作习惯的人,有话没处说。

一般的说来,活过半辈子的人,大都有一点真切的生活经验,一点独到的见解。他们从来没想到把它写下来,事过境迁,就此湮没了。也许是至理名言,也许仅仅是无足重轻的一句风趣的插诨,然而积少成多,究竟是我们文化遗产的一项损失。

这两段话,跟我的写作的目的很相似。我之所以写随笔,就是发表感想发表意见。也是由于活过半辈子了,多少从经历中得到一点粗浅的经验教训,形成自己的见解。记下来后,即使事过境迁,也不会就此灰飞烟灭。如果能坚持每天写个1千字,一个月就是三万,一年下来,就有十几万字。对于要求不高的我,也算对得起如烟往事。因而,我对张爱玲的话,颇有同感。

说到我们这些人,张爱玲有如下精辟的论述:

等到年纪大了,退休之后,比较不负责任,可以言论自由了,不幸老年人总是唠叨的居多,听得人不耐烦,任是入情入理的话,也当做耳边风。这是人生一大悲剧。

我常常被领导批评,说是讲话唠叨啰嗦。因而时常也注意一点,写完后,再作一些减法,稍微好些。但是,“树老根多,人老话多”,这是我从小学课文里学到的一句话,的确是我们无法避免的“人生一大悲剧”。奈何?

没有想到的是,文中张爱玲对诗歌也有话。“诗人之写诗,纯粹出于自然,脑子里决不能有旁人的存在。”正如她引用西方一句成语:“诗人向他自己说话,被世人偷听了去。”也就是说,写诗为自言自语,不要管别人(懂不懂)。这点提法,以前倒是不怎么注意的。我觉得,不管是写近体诗还是现代诗,我一般都不会犯“树老根多,人老话多”的毛病。写到这里,不禁捞出今天几句自说自话的“诗”。

《夜行记事》

一

丛林树荫下的一湾平静

阳光被黝黑折射深不见底

几抹水草软泥上漫不经意

为水面涂上生命和死亡

竟以为几片斑斓的肤浅

如此轻轻揉碎沉默中的沉淀

便可以触摸到隧道尽头

黑洞中深邃的奥秘

二

黑暗中策马前冲

堂吉诃德手持长矛

刺中巨人那庞大的翅翼

轰然一阵倒海翻江的巨浪

淹没了满是眼睛的夜空和

那艘载着骑士弯弯荣誉的小船

三

大风里的路灯昏黄

躲在棕榈枝叶的缝隙中摇摆

就像大烟山里的萤火虫

不小心飞进放大的瞳孔

《壁纸》

电脑上的屏幕壁纸每天更换

我的眼睛和心灵每天跟随

直到有一天

壁纸展现了心灵中的天眼

我看到了

其实一直都在那兒的东西

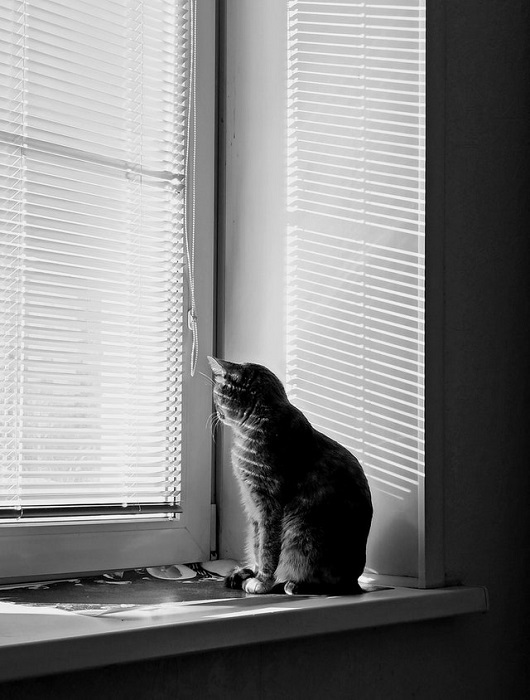

《颤抖》

轻轻打开

清晨的百叶窗帘

屏住呼吸

好看得更清楚

微风中

树叶的每次颤抖

都是心灵中

天使的音符

兴奋的朝霞

因着颤抖而起伏

像欣喜若狂的诗

將它最大的光

一段一段透过窗帘

沐浴在苏醒的灵感上

《春雨》

四月在春雨中变得丰腴

白兰花却一片片脱落

在盛开之后

清洗由开心变成了杀戮

茉莉花小心翼翼

也躲不过无情的湍流

只有浑浊的泥土

贪婪吸允过量的水分

释放着饱嗝后的水泡

《身影》

戴上墨镜和帽子

把阳光放到脑后

不慌不忙 从这条人行道

穿过马路 踏上另一条

我努力地切割分离

在地上拉得斜长的影子

影子却从背后向前走进树丛

获得阴影下无形的自由

2022年4月29日