近来引起美国社会动荡,成千上万人走上街头游行抗疫的一件事,是最高法院推翻了已存在近半世纪的保护妇女堕胎权的罗诉韦德案(Roe vs. Wade)。不能不说这是共和党及其保守势力的一次胜利。

1973年,美国联邦最高法院于罗诉韦德案一案,承认妇女的堕胎权受到宪法隐私权的保护,在怀孕首阶段(三个月内)可合法进行手术。2022年6月,美国最高法院在多布斯诉杰克逊妇女健康组织案一案中裁定堕胎不属于美国宪法保护的权利,推翻了罗诉韦德案49年之判例。

有关妇女堕胎权的争议,由来已久。在美国是备受争议的一种行为,正反两方面的意见争论非常激烈,主要为道德伦理、宗教和女性身体健康及生育权问题。这是这个案件的由来,也是推翻原判决的由来。

美国最高法院大法官(Chief Justice of the United States)也是人,他们的裁决归根到底也是他们个人的看法,虽然代表了部分民众。因此,才会发生今天推翻前案的可能。更因此,不能说最高法院的判决是公正的,或者是符合大多数人的利益的。

美国最高法院的大法官,目前为8人。如果一半以上的大法官持有妇女堕胎为违法的观点,很明显,判决的天平就会倾向妇女堕胎为违法。不言而喻,大法官的人选对于判决很重要。

大家都知道,美国最高法院大法官由总统提名并需经参议院同意。大法官一旦经任命后,除非其去世、辞职、自愿退休或遭到众议院弹劾及参议院定罪才会被撤销职务,否则属于“终身职”。

如果最高法院大法官出现空缺,时任总统和参议院对大法官的任命,就是至关重要的两个因素。如果总统和参院多数属于同一党派,就很容易产生代表该党派的人选。如果不是这样,那就很麻烦了。

比如,坚定反堕胎的保守派大法官史卡利亚(Antonin Scalia)2016年去世,似乎终结了保守派推翻罗案的希望。因为时任总统奥巴马是民主党人,他的提名肯定是持有民主党支持堕胎观点的的大法官人选。而但时任参院多数党领袖的麦康诺是共和党人,属于坚定反堕胎的保守派。麦康诺发表声明,表示不会就时任总统奥巴马提名的大法官人选举行听证和表决,“美国民众有挑选大法官的发言权,因此大法官席位在新总统选出前不能填补”。由于麦康诺的阻挠,奥巴马提名的大法官没有获得参院通过。参院成功地阻止了总统的任命。

2016年的选举,共和党人的特朗普当选总统。他提名反对堕胎的人选出任大法官,以便支持推翻罗诉韦德案是他的竞选政见之一;共和党的参院当然通过特朗普的提名,于是另一位反堕胎的保守派大法官继任。

事情也是凑巧,特朗普任内又有一名大法官出缺,81岁的大法官肯尼迪宣布退休。大法官肯尼迪是共和党人,他在堕胎上的态度两难,他作为天主教徒认为堕胎不道德,但相信宪法保护个人自由,人们有权对自己的生活做出选择。他的这一票至关重要。他在罗诉韦德案表决时曾投下支持票。

这时候的参院和总统是一伙的,所以为下一个保守的大法官卡瓦诺(Brett Kavanaugh)成为接替者铺平了道路。这时,双方大法官在最高法院已经成平局。

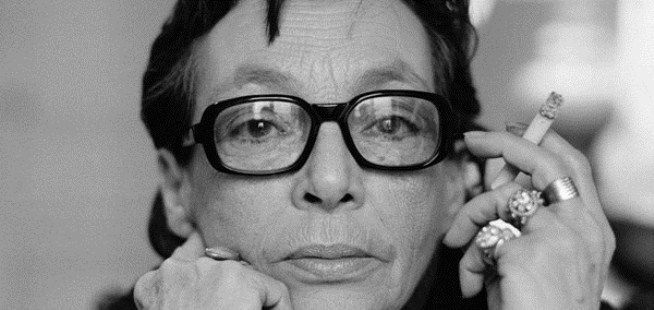

时间来到2020年9月,自由派大法官鲁丝·金斯柏(Ruth Ginsburg)在因为癌症去世,距总统大选只有六周,此时的参院多数党领袖还是那个麦康诺。按说,这个时候“法官席位在新总统选出前不能填补”,这是他2016年对时任总统奥巴马说过的话。但是,麦康诺却放弃先前的立场,认为特朗普应立刻提名接替人选。结果是,一个认为堕胎不道德,罗诉韦德案是错误裁决的女法官艾米·巴瑞特(Amy Coney Barrett)就进入了最高法院。

这样,就形成了在最高法院保守派占多数的局面。最终的结果就是最高法院推翻了保护妇女堕胎权的罗诉韦德案。从中可以看到,即使在美国,所谓的法制,还不是一样的是人治。也可以看到政治的肮脏和政客的嘴脸,昨天可以跟公众说“大法官席位在新总统选出前不能填补”,今天就可以忘记的一干二净。

这个案件涉及的方方面面十分复杂,水很深。同时,妇女堕胎也仍然是有争议的社会问题,不是一个简单的判决就能解决的。以上仅是个人的看法,而且为了尽量简单,有些疏漏难免。主要是让人们知道,所谓“法律的尊严”是怎么回事,妇女堕胎是否合法在美国又是怎么制定的。

2022年6月26日