戏题挥别蝉声同题

蝉鸣林静云风疏

呱噪同题荡五湖

盛世牡丹争一冠

荒馀群艳遗千珠

谈经夺席皆伯乐

豆釜相煎向宝驹

挥别真情诗意去

呼将做作换酒沽

以上是2019年的今天,搬到佛罗里达后写的一首小诗,有感华府地区17年蝉现世所作。

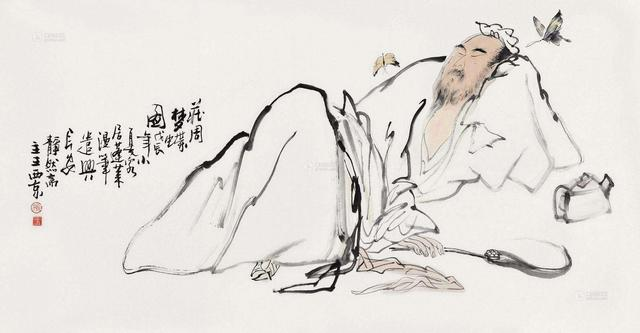

由此联想到日本俳句中的“寂静啊,蝉声渗入岩石中”,以及最近读到的一个词“侘寂”。

“侘寂”是来自日語的一个词:侘び寂び (wabi-sabi),是日本独有的一种审美概念。日本的美学概念跟中国不尽相同,以前听说过日本美学中有“物哀”一说。指的是人与外在事物接触而产生的心理活动。中国也有触景生情一说,不过,日本的“物哀”多指由此产生的幽情、哀伤、同情、感动、凄美的意思,以及对人世无常的感慨。有点见物生哀的意思。

而“侘寂”是俳句和与茶道美学的一个关键词和重要范畴,是与“物哀”并列的一个日本美学概念。以前曾经看过一些日本的俳句,后来又学过一阵子“汉俳”——中国从日本进口又化为中国的俳句,一种寥寥数语表达一种心情和感慨的表达方式。

学习俳句,就会碰到“侘寂”,就会从中了解倒日本的一种审美的角度,以及长生这种美学观念的人生观和哲学的思维。

有人说,“侘寂”在俳句中追求三点——“寂声、寂色、寂心”。

俳句祖师爷松尾芭蕉的著名俳句“寂静啊,蝉声渗入岩石中”,表现的主要就是听觉上的“寂静”和“安静”。追求那种“此时有声胜无声”的听觉上的审美效果。万籁俱静中,只有蝉声,且这种声音带来那种的感觉,仿佛“渗入岩石中”。还有“古老池塘啊,一只蛙蓦然跳入,池水的声音”,会不会带领人们进入一种苍寂而又生气盎然的“侘寂”境界?

“寂色”是视觉上的“寂”的颜色。“寂色”与我们所说的“陈旧的颜色”在视觉上相近,但“色彩陈旧”在中文中常是一种否定性的视觉评价,而“寂色”却是一种具有审美价值的“陈旧之色”,即为古色,水墨色、烟熏色、复古色。有点类似中国出土的文物和古董。

日本的“寂色”跟中国宫廷式建筑的大红大紫、辉煌繁复、雕梁画栋相反。日本古典俳句喜欢描写的事物,常常是枯树、落叶、顽石、古藤、草庵、荒草、黄昏、阴雨等带有“寂色”的东西。从色彩感觉上说,“寂色”给人以磨损感、陈旧感、黯淡感、朴素感、单调感、清瘦感,但也给人以低调、朴素、简洁、洒脱的感觉。有点像元朝马致远的【天净沙·秋思】

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

声、色都是外在,而真正感受倒这些是“寂心”。指的是一种寂然独立、淡泊宁静、自由洒脱的人生状态。所谓“寂然独立”,是说只有拥有“寂”的状态,人才能独立;只有独立,人才能自在,只有自在,才能获得审美的自由。

对此,松尾芭蕉在《嵯峨日记》中写道:“没有比离群索居更有趣的事情了。”近代俳人曾对松尾芭蕉的“倚靠在这房柱上,过了一冬天啊”这首俳句作出评论,说此乃“真人气象,乾坤之寂声”,因为它将寒冷冬天的艰苦、清贫、单调、寂寞的生活给审美化了。

过这种“侘寂”的生活,并非是要做一个苦行僧,而是为了更好地感知美与快乐。对此,松尾芭蕉弟子说:“心中一定要明白,居于享乐,则难以体会‘寂’;居于‘寂’,则容易感知享乐。”

这实在是一种很高的体悟。一般来说,年纪大了,世事看得淡泊了,慢慢就体会到了这种“寂心”。其实未必就非要离群索居。陶渊明的诗中写到:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”其中讲得就是“心远”。只要“心”里能够做到远离喧嚣,就能够在闹市中字的安宁平静。这也就是“寂心”的一种吧。

另外还有王维的辋川集中有些诗,也同样表达了那种朴素、简洁、洒脱的感觉。摘录几首如下:

新家孟城口,古木余衰柳。来者复为谁,空悲昔人有。

飞鸟去不穷,连山复秋色。上下华子岗,惆怅情何极。

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。

分行接绮树,倒影入清漪。不学御沟上,春风伤别离。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

不过这种美学和哲学上的东西,非三言两语可以说得明白。需要大量阅读和欣赏有关的作品,如俳句,方能了解其中三昧。目前正在读日本学者大西克礼的《风雅之“寂”》。有可能还会读一读其它的“色气”和“摩灭”这方面的书。期待对日本的美学有更深入的了解。

通过了解别人的看法,不同的美学观和世界观,或许可以回答我“美是主观还是客观”的问题。此外,不仅可以让我们的文章和诗作在融会贯通中表达的更有张力,还可以扩展我们对这个世界的看法,从而有助于我们学会理解、尊重和包容。而后者,则是更为重要的。

晚泳时,瓦蓝湖在暮色中灰淡下来,湖面平静,几只野鸭点缀水上,有如一幅淡淡的水墨画。习作汉俳一首《暮鸭》。

暮色空苍茫

平湖野鸭三五只

点破水天际

2022年7月19日