亲家相聚闲话侃 破车没电更增忙

法拉盛的夜是安静的,在清理街头巷尾的垃圾车走后,喧闹了一天总要休息一下。只有窗式空调机工作的声音轻轻地嗡嗡着,像催眠曲。

这个法拉盛的早晨,是从一个自然醒开始。因为领导不喜欢在法拉盛早上散步,据说空气的味道不对,所以早起后,到书房去看电脑上的新闻和感兴趣的事,不再叫我起早床。一睁眼,厚厚的窗帘已经被照亮了,街上行人的说话声音渐渐被车辆的声音所替代。

第二次到街对面的洗衣店去洗衣服。我住的公寓离洗衣店很近,下楼出门过街就到了。虽然公寓里的楼下也有一间洗衣房,可是洗衣机经常都是满的,好不容易等到一个机器停了,衣服的主人却不知道什么时候来。而且要用内部的洗衣卡,听说比外面还要贵。再说,反正也是要从楼上到楼下的走一趟,其实距离差不多,而且洗衣店还有人可以帮助照看,比较安全。

因此,我宁可舍近求远,到外面的洗衣店去洗,不仅便宜,更重要的是不用等。洗衣店还有代洗服务,你上班时把衣服送去,交给洗衣店,到晚上下班后去取,衣服都叠得整整齐齐的在等你。对上班族和行动不便的老人,十分方便。洗衣费用按重量计算,不过我忘记多少钱一磅了。

在洗衣的等候期间,我一般都会回家去。先把手机的闹钟上好,到时候提醒我该下楼去处理洗衣了。从送洗到烘干再加上取衣服,一共来来回回三趟,次数似乎略多了些。不过公寓离得近,就在街对面,一次半个小时左右的等候时间,我宁愿再家里等,喝喝茶,看看书,或者干点别的什么。好在我腿脚还算利落,下趟楼,来回过两趟马路也不是什么大事。

当然,有些顾客住的稍远,或者嫌麻烦,就在那里坐着等,看手机或者聊大天,甚至眯着眼打盹儿休息。看着他们,想想这不就是人们平常所谓的“市井生活”,看起来平淡无奇,其实日常生活也满含人生滋味的,只要你愿意静下心来,细细品尝。

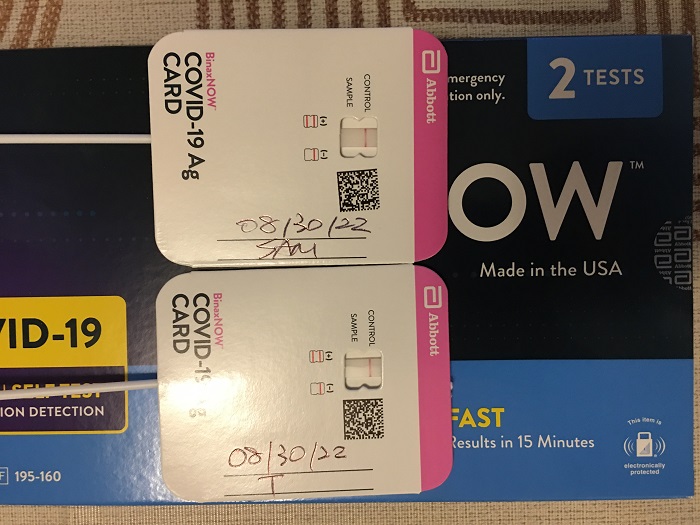

昨天女婿开车,载我去把那辆车窗被打破的车开回来。回来我开那辆破车,一路上车里味道难闻极了,只好把四个车窗都打开。不过车况还挺好的。约好了今天下午3点去车行换玻璃,结果到车库一看,车子又打不着火了,肯定是电瓶坏了。正好,车行有电话来,说是他们把车窗玻璃拿错了,应该是右边,结果成左边的了。双方重新约定,明天八点半换玻璃。不过,现在首要的问题不是换车窗玻璃,而是要解决电池的问题。否则车子不能发动,我那里都去不了。于是把情况告诉女婿,他说先试试他的充电机,看看能否充电重新启动。

晚上亲家来请吃饭,大家聚一聚聊聊天,亲家公还是挺讲理数的。我这个亲家公来自宝岛,学医出身,在纽约哥伦比亚大学任教,自己兼开一家诊所,虽然忙碌,日子倒也过的殷实。席间大家侃侃国共双方名人,这点咱们还聊得来。比如民国的名人胡适之、美籍华人吴健雄,蒋夫人宋美龄等,有关他们的轶事,我也略知一二。他们多少都跟亲家有些关系,比如我们每天跟小丫头玩游戏的小矮桌。就是当年胡适先生在美国用过的家具。亲家公是客家人,对中共元老叶剑英等老一辈黄埔军校中的客家人竟然也如数家珍。虽然亲家公比我们要年长,但是身体和精神都不错,现在仍然继续工作。不像我,一到年龄,就休了。

晚餐回到家,首先给汽车充电,用充电器充了好一阵子,也没有充好。就在我几乎失望时,充电器的绿灯亮了,试着开一下,电瓶又可以工作了。不过,即使这样,也不能保证明天还会有电。女婿回家时,路过一家汽车商店,见还开着门,就买了一个电瓶,送到我们这边来。把电瓶换了后,一拧钥匙,马达立刻欢快的飞转起来。

好事多磨,不过总算将一件事搞定,明天车子可以开动了。当然,车子的事情还没有完,明天还有第二件,装配那个右后座被撬走的车窗玻璃。然后就是第三件,清理被弄得乱七八糟的汽车內厢和冲洗外面。女婿本来也是好心,因为我们住在两地,他把车弄过来给我,也是为了我们在纽约出行方便。没有想到结果竟然连带出一堆的琐事出来。

其实,在法拉盛,开车反而不方便,不是人多车多,而是没有地方停车。即使找到有停车的地方,一小时起步价20-30美元,还不如叫一辆出租车,或者走路用这钱换一顿美食来得痛快。再说还有公交车,路程远了,就乘公交车去,非常快捷和方便。即使公交车到不了的地方,叫一辆优步来代步也可以。

还有一种办法,就是骑自行车,跟几十年前的中国城市生活一样。不过,还有比骑自行车更好的,小型的电动自行车和更为方便的电动滑板车,开起来不费劲,人力、电力两用,而且方便携带。在法拉盛的大街上,通常都有给这些轻型自动车骑行的专门通道。看到很多的年轻一代都骑着轻型电动车或者蹬着滑板在马路上穿行,有时比汽车还要快。

领导有位大学同学好友就住在法拉盛,从我们公寓走两个街区就到了。在法拉盛住了几十年,她竟然没有买车。当年住在华盛顿市郊的我们,虽然也有公车和地铁的服务设施,可是没有自己的车,上下班和生活仍然十分不便。算起来,前前后后我们也换了七八辆车了,从小车(car)、家用房车(van)到(SUV),从日本车、美国车,到德国车。在我的概念中,美国没有车真的是寸步难行。到这里来,住下生活才知道,原来法拉盛跟中国,跟小时候的武汉一样,没有车也过得好好的。千里迢迢跑到大洋彼岸的美国生活了几十年,原来在观念上自己还是“井底之蛙”。

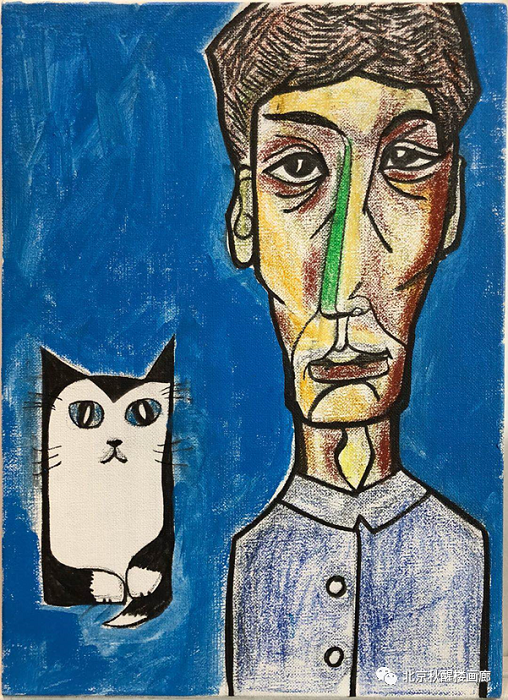

写到这里,看到张郎郎的一幅画《我们不知道》。在注解中,朗朗讲到:

我们往往以为自己知道,其实一点也不知道。或只知其一,而不知其二,何况其三!不如老实承认,真是不知道。子曰:知之为知之,不知为不知,是知也。小猫聪明,跟着装傻,装傻比装聪明高明一分。

匆匆忙乱之中,8月就这么过去了。

2022/08/31 周三