10/14/2022 周五

晨六时即起。6:30就在旅馆用早餐。

参观的出发时间为7:45。由于旅馆离集合地点较远,我们怕坐地铁耽误时间,叫了一辆出租车前往。

伦敦一大早,路上的车就比较紧。我们提前20分钟感到。等车的地点有很多游客,都有各自不同的旅游路线。发现还有两对中国人跟我们同行。他们来自美国俄亥俄州,是从欧洲大陆德国法国一路旅游过来。

8:00 出发。导游很有经验,首先给每人一个手腕条,上有紧急联络电话。然后开始用英语和西班牙语给游客介绍景点。今天的景点有四个,将是眼花缭乱,时空错乱的一天。

英国历史回顾

坐在车上,听导游讲景点和与其相关的英国历史事件。脑子里开始回忆当年学英文时,从一篇《许国璋英语》教材中得知英国历史。据载,不列颠群岛的历史始于凯尔特人(Celts)。大约在中国的东周列国(春秋)时期,居住在欧洲西部的凯尔特人不断移入不列颠群岛,其中有一支称为不列吞人(Celtic Britons),不列颠这一名称可能来源于此。

罗马时期

中国历史走过战国七雄和秦皇汉武这一段漫长的年代,大约在王莽篡汉这一时期,罗马大军在凯撒大帝的统帅下入侵不列颠。在东汉时期,凯尔特人被罗马人征服,史称罗马时期。

罗马人征服不列颠后,以位于泰晤士河口的伦敦为中心,向四面八方修起大道,连接各地的城市,使伦敦成为罗马不列颠统治和对外联系的中心。

罗马鼎盛时期,中国却经历了汉朝后三国归晋,魏晋南北朝中原大地一片混乱的时期。随着奴隶反抗斗争的加剧,罗马帝国逐渐衰落。相当于中国“衣冠南渡”的东晋的年代,罗马对不列颠的统治即告结束。

日耳曼入侵

罗马时期后,日耳曼民族的一支盎格鲁撒克逊人(Anglo-Saxon)侵入不列颠。我是从《许国璋英语》教材中第一次知道盎格鲁萨克逊这个词的。

这一阶段叫做日耳曼入侵。相当于中国从魏晋南北朝的混乱中逐渐从隋朝走入大唐的稳定时期。在此期间英格兰也有一个战国七雄时代“七国时代”(Heptarchy),大约在武则天时期。后来在中国的唐朝末期,威塞克斯的埃格伯特征服了其他六国,基本统一了英格兰,自称“盎格鲁-萨克逊之王”。

诺曼征服

然后盎格鲁撒克逊人跟丹麦人在这块土地上打打杀杀了几百年。直到1066年,相当于中国北宋时期,法国诺曼底公爵威廉(丹麦维京人后裔)率军入侵攻入伦敦,史称“诺曼征服”,诺曼底王朝由此建立。

这段历史也是在《许国璋英语》教材中学到的。记得讲法国征服不列颠后,法语在很大程度上影响了英语。如动物牛(cow)、羊(sheep)被底层的盎格鲁撒克逊人饲养时是一个词,但是烹饪好了,摆在盘子里端到上层统治者的桌子上时,这些“肉”就改名变成了法语的牛肉(beef)和羊肉(lamb)等等。这跟我们中国人习惯于在肉前面加上动物的属性,如牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉,大不一样。给我们学习英语带来理解的困惑和词汇记忆的麻烦。

资本主义兴起和发展

诺曼王朝后,又经历了金雀花王朝,相当于中国走过元朝进入明朝。这时候世界已经进入大航海时代。哥伦布在海上探索中,于1492年发现美洲新大陆。英国的资产阶级开始兴起,并随之进入近代史。17世纪的英国开始海外扩张和君主立宪。随着蒸汽机问世带来的工业革命,英国逐渐走向号称“日不落”大英帝国的巅峰。

此刻的中国,则在明朝失去海上机遇后,到大清朝一直闭关自守,日趋没落。

温莎城堡 (Windsor Castle)

9时许,参观的第一个景点温莎城堡到了。其历史可以回溯到诺曼征服时期的那位威廉一世,史称“征服者威廉”(William the Conqueror),又因为他不是纯种的日耳曼盎格鲁撒克逊人,所以老百姓也叫他“杂种威廉”(William the Bastard)。

为了镇压国内盎格鲁撒克逊人的叛乱,威廉一世在全国修建了很多城堡。伦敦塔和温莎城堡都是在那个时期修建的。英国君主对城堡的建造与扩展有直接的影响,包括城堡内部的要塞、住所、行政官邸、监狱。和平时期,温莎城堡会扩建许多巨大且华丽的房间;战争时期,城堡则会加强防卫,这个模式直到现在仍然不变。

老式的伦敦警察服装,为什么下摆那么臃肿?

与伦敦的白金汉宫一样,温莎城堡也是英国君主主要的行政官邸。前英国女王伊丽莎白二世每年有相当多的时间在温莎城堡度过,在这里进行国家或是私人的娱乐活动。

导游的安排不太好。我们9点就到了,可是城堡9点半在开门。我们在外面排队,等了半个多小时,浪费我们宝贵的旅游时间。直到9点40分我们才进去。我们只给了一个多小时的参观时间。

温莎圆塔(The round tower)

一进城堡就是一座高高的圆塔(The round tower),城堡中的地标之一。圆塔将城堡分割成两个部分,也就是上区(The Upper Ward)及下区(Lower Ward)。上区则包括了私人的皇家套房(Private Apartments),如国王和女王的餐厅、画室、舞厅、觐见厅、客厅、滑铁卢厅、圣乔治堂等,以收藏皇家名画和珍宝著称。国家外交大厅(The State Apartments),就像白金汉宫一样,是皇室用来举行国家宴会与官方接待活动的场所。伊丽莎白二世女王曾经将温莎城堡当作皇室的官邸与周末时的住所。上区也包括了圣乔治大厅,一个巨大的房间,在天花板装饰著许多过去的纹章与现在的嘉德勋章。

虽然皇家套房金碧辉煌,美轮美奂,但是,如果参观过俄罗斯的冬宫和叶卡捷琳娜的夏宫,温莎城堡在规模上和豪华程度上还是略逊一筹。

下区包含了圣乔治教堂在内,爱伯特纪念礼拜堂等建筑。因为时间有限,我们只是远远看了一眼,来不及参观就走了,就这样,急匆匆地往回赶,到了车上都11点过了几分钟了。其实,温莎城堡真正值得一看的,都在上区。

巨石阵(Stonehenge)

下一站,巨石阵。

早就听说过巨石阵,那里的几十块巨石围成一个大圆圈,其中一些石块足有六米之高。

巨石阵是世界上最神秘的古迹之一。人们可以知道的是,从石头年龄来看,根据放射性碳定年法的结论,大约建于公元前4000-2000年,属新石器时代末期至青铜时代。可能是中国历史上“三皇五帝”后,夏朝大禹治水期间发生的事情。

来自世界各地的人们都会盯着这些标志性的石柱,感叹它们是如何被布置就位的,还有它们被这样布置的原因。但是迄今为止,没有人确切知道当初建造它的目的到底是什么。一些科学家认为圆形石林是早期英国部落或宗教组织举行仪式的中心。还有一些专家认为那里是观察天文的地方,人们很可能在季节变化之际在那里举办活动。

不过,这就够了。让它成为一个谜,让人们去猜测,不是比一个现成的答案要有趣的多吗?

雨,终于下来起来。当我们到达巨石阵停车时,雨已经密密麻麻地洒满周围的草地和建筑物。导游从车厢后面搬出一个纸箱子,里面是早就准备好的塑料雨披(poncho),套在身上可以挡雨。雨中看去,一些巍峨巨石呈环形屹立在绿色的旷野间,巨石顶上还有一些横卧的巨石。

雨中巨石阵前

我们在细雨中,沿着小径走向孤零零树立在一片平地上的巨石阵。走到近前,只看到湿漉漉的石头阵外,远远又拉了一圈绳子阵。游人不可以走近,这就有点不好了。应该让游人走到跟前,仔细地看看石头阵之间的关联,只要不去触摸就行。这样隔着一段距离看,还不如看照片和视频资料看的仔细。美国西部公园里的天然石拱桥和拱洞还有石林等等,都是可以从中走过和靠近观看的。况且,这石头阵已经摆了几千年,也不在乎今天游人们的观看。

如果是这样观看,我建议大家不要去。在电脑上看看照片解说就行了。

午餐就在石头阵近处快餐餐馆买几个卷饼吃了。石头阵有其展览馆,但是匆忙中没有时间去看。

索尔兹伯里 (Salisbury)

索尔兹伯里,我以前住过的马里兰州,也有一个这样的地名,而且还有一个索尔兹伯里大学。有一年暑假,我们和几个朋友还在那里住过几天。

这个索尔兹伯里在英国。我们要参观的是位于索尔兹伯里的一个大教堂(Salisbury Cathedral),正式名称是《荣福童贞女马利亚座堂》(Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary)。这座教堂是英国早期建筑的代表作品。

阴云中的索尔兹伯里大教堂

教堂的尖顶是英国最高的教堂尖顶,达123米(404英尺)。难怪人们拍照时,想要拍下全景,要离开教堂很远的地方。索尔兹伯里大教堂仍然在维修的过程中。高大的教堂顶上有绳索吊着工人在维修,远远看去像小虫子在屋顶上蠕动。

教堂的回廊

此外,教堂还拥有英国最大的回廊。我们进去时,回廊里只有少少的几人坐在那里。给我一种宁静舒适的感觉。那种感觉,是昨日参观西敏寺时,看到回廊的感觉是不一样的。

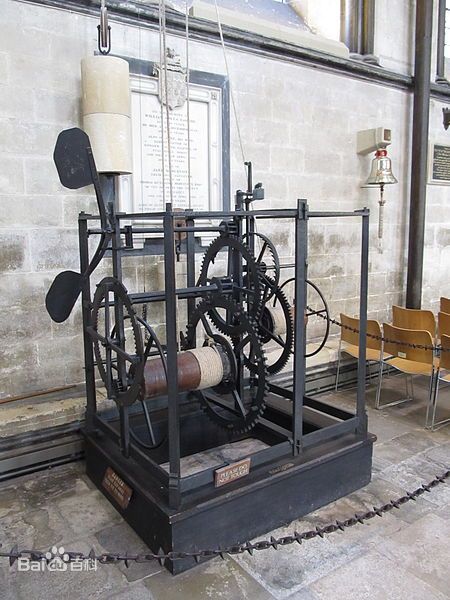

在教堂内部的一侧,有一个大铁框,里面有几个大齿轮在缓缓转动,齿轮的轴上缠绕着指头粗的绳索。有一个巨大的钟锤在下垂中微微摇摆,微弱得几乎看不见运动。看墙上的解释说,这就是世界上最古老的现在仍在工作的时钟。这个时钟没有脸盘显示几时几分,但是却可以按时敲响教堂的钟声,以告知人们时间。

教堂塔钟

一般来说,机械钟表的基本工作原理,都是靠着发条被上紧了后,一点点的放松,而带动齿轮的转动。等到发条完全松懈后,钟表就停止了运动。时间仿佛就停止了。因此我们每天都要上钟表的发条。这个大钟没有发条,是靠什么带动齿轮的运动呢?关键是,它的动力是从哪里来的?我问周围的人,他们回答说是永动机。我虽然不是学物理的出身,但是我知道,世界上根本就没有永动机。运动总要消耗能量,如果没有能量补充,这个带来运动的能量终究会消耗殆尽。

后来我找到一位教堂里的工作人员,向他请教“力”的来源。工作人员人员说,每天他们都会将那个大钟锤拉上去,大钟锤在地心的引力下逐渐下降,这就是初始的能量,在下降的过程中大钟锤通过滑轮带动齿轮转动,于是大钟就“走”起来了。人们通过大钟一天所下降的速度和长度,就可以计算出时间,并制作相应的齿轮和敲钟装置。

现在的大钟是根据1386年的设计,并一直使用到1884年的时钟,后来被发现又重新修复并恢复正常工作的。

教堂现代“十”字洗礼盘

教堂大殿的还一个不同寻常的东西。一个呈十字形的10英尺宽的容器,里面装满了水,其设计使水以细丝的形式从每个角落溢出,流入嵌入大教堂石地板的青铜格栅。开始我没有看明白,只是觉得这个设计很新奇,也挺有意思的。后来听解释说,这是一个非常规的现代“十”字体,可以用来受洗。不过是个现代的物件,耗资18万英镑,安装于2008年9月。它由水雕塑家威廉派伊设计,是英国大教堂中最大的工作字体,取代了早期的便携式新哥特式维多利亚字体。

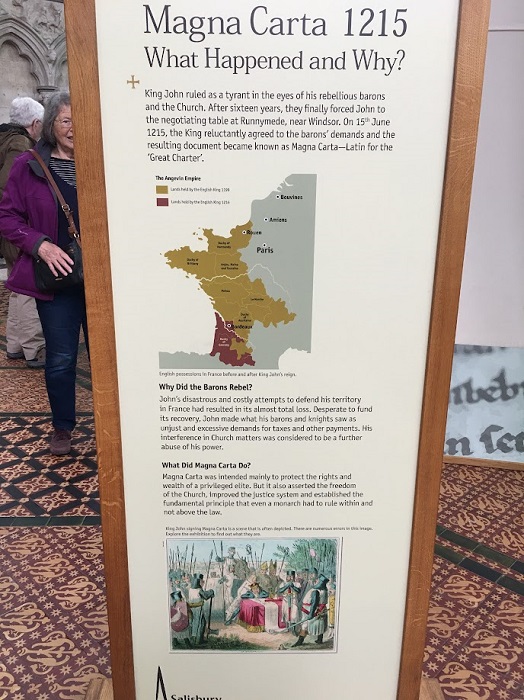

虽然这些都有其特点,并且值得一看,但是这还不是导游带我们参观的真正意思。这个教堂跟英国历史上的《大宪章》(Magna Carta)运动有关。

大宪章也称《自由大宪章》。英国封建时期的重要宪法性文件之一。1215年6月15日金雀花王朝国王约翰王(1199—1216在位)在大封建领主、教士、骑士和城市市民的联合压力下被迫签署。主要内容是对国王君主权力的限制,保障封建贵族和教会的特权及骑士、市民的某些利益。

在此期间,中国也发生了一件大事,既靖康之难。金国攻陷北宋首都汴梁,虏走宋朝徽、钦二帝,至此北宋灭亡。即便如此,此后历代皇帝至高无上的权力,仍然是“君权神授”,始终不变。

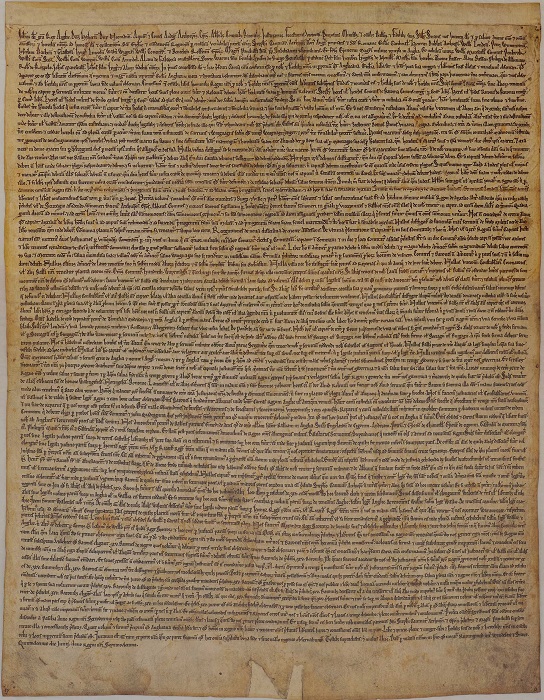

教堂宪章屋保存的《大宪章》副本

这份大宪章被皇室秘书将国王与贵族间的协议正式登录,即成为最初的《大宪章》,并将副本抄送至各地,由指定的皇室官员及主教保存。听说当时一共抄写了20份副本,由于战乱等原因,这些副本到现在仅仅保存下来四份,其中的一份,就保存在索尔兹伯里大教堂。

教堂的正殿外有一个宪章屋(Chapter house),专门存放这份英国最老的文件。听说索尔兹伯里大教堂的副本是四本幸存的大宪章原件中保存最完好的。 我们看到的是《大宪章》原件的复制品,一张发黄的大纸上面,有手写的密密麻麻的字。

《大宪章》1215年发生了什么?为什么?

不过,《大宪章》并没有真正执行,很快就被约翰王废除,后来又被修改多次。但是《大宪章》的重要意义,永远都是象征性的。《大宪章》就那么一张纸,第一次公开奠定了国王也不能凌驾于法律之上的原则。英国资产阶级革命时,资产阶级赋予《大宪章》以新的意义,用以反对封建专制王权。今天它仍是英国宪法的重要组成部分。

不仅如此,《大宪章》还帮助过美洲殖民地人民独立战争和美国建国。马萨诸塞州的殖民者利用《大宪章》抗议英国王室“无代表征税”。独立宣言、美国宪法的起草等都间接受到《大宪章》影响。

在我看来,《大宪章》的精髓就在于任何人都不能凌驾于法律和人民之上,这是保障人民自由权力的根本。

巴斯(Bath)

前几个景点,好歹还听说过,最后一个景点巴斯对我却是闻所未闻。

听导游讲,巴斯城始建于罗马时期,罗马人就在巴斯周围的小山上建立了温泉浴场和一座寺庙。巴斯在英文中就是“洗浴”的意思,大概这就是小城名字的由来。

多年之后的英王乔治王时代,巴斯成为一个温泉圣地,留下许多杰出的乔治时期巴斯石制建筑。由于温泉和这些古老又独特的建筑,巴斯城当选为世界遗产城市之一。

巴斯的住宅区

但我们的车子驶进巴斯时,一大排黄色三四层楼建筑物出现在眼前,那时几十间一排的房屋,很壮观。我们现在修建的联排屋,一般都是十来间连在一起,很少有这么几十间连在一起的。从山坡上看去,它们在绿色山脚下的河谷边整齐排列,自成一道亮丽的风景。这就是所谓的乔治风格,平静的山乡中拥有典雅的城市。

下车后,导游带我们走在小镇整齐干净的街道上,跟我们介绍这些房屋的建筑材料和历史,还有巴斯独特的窗户风格及其来历。这里还有国王威廉二世为自己修建的一座大教堂,巴斯圣彼得圣保罗修道院教堂(The Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul, Bath),是典型的垂直哥特式建筑,在夕阳中高高竖立在小镇之中。

我们进去参观时,发现里面有人正在准备晚上的音乐活动,调理音响和乐器。这里有教堂才有的管风琴以及大钟,周围都配置了现代音响设备。给我的印象好像晚上的音乐会不是叫他拿的唱诗班活动,而是世俗的现代音乐会。如果真的是这样,那年轻人跟主的距离就更近了。不知道是否这是新形势下宗教活动平民化世俗化的一个创举,或者是潮流?

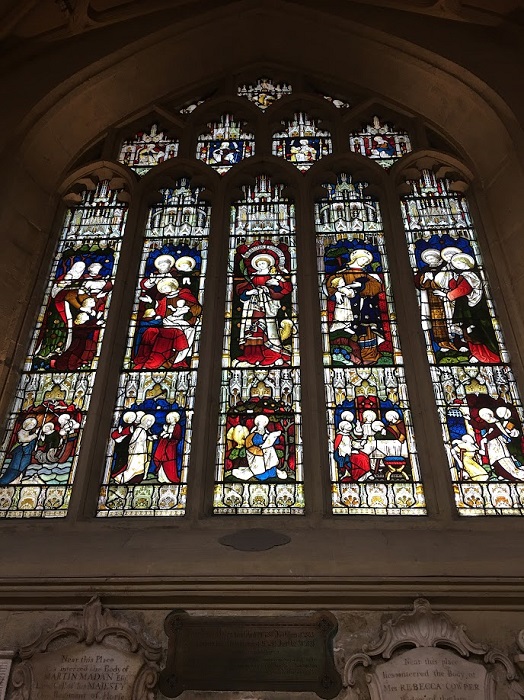

教堂的雕花玻璃窗

导游给我们半个小时的自由活动时间。从教堂出来后,我们沿着小镇无目的闲逛。这里有宁静的小街,带有自动玻璃门的图书馆,小小的剧院(电影院?),也有繁华的商业街道,兜售旅游纪念品的小贩。我们在一家冷饮店买了一份冰激凌,一个盒装,一个角装,3到4个欧元一份。拿在手上,一边抿着,一边悠悠走到等车的集合地点,在剩余的时间里,站在街边,最后四顾环看这座小城。

小城位于埃文河谷底部,四周都是坡地,草地绿树葱茏。城中有古老小桥跨河而过。靠近河边处,顺阶梯而下,有布满鲜花的街心公园供人们休闲。河水静静流过小镇,给古老的小镇带来些许钟秀清灵之气,随之带走现代游人经过时的些许车马喧嚣。

巴斯罗马温泉门口

时间有限,导游刻意没有向我们介绍小城著名的圆形广场和闻名遐迩的温泉。不过,旅游车上提供的小电视介绍,让我已经虚拟中神游了。

暮色中,我们缓缓离开了巴斯小城,带走了英国四地游给我充实得要溢出的美好印象,留下一些经典尚没有看完的遗憾。

是啊,人生如旅,就是这么匆匆,有所得中又有所失。

10/30/2022 补记

.jpg)