这是一个极为普通的人。小平头,圆圆的脸。阳光下,他略微抬起头,手臂在胸前交叉,一幅气定神闲又若有所思的样子。但是,从他稍稍紧缩的眉宇,还有眉毛下沉思的双眼,人们会发现,他是一个爱思考和有故事的人。

小伙子是一个我不再熟悉的中国所诞生的一代陌生人,一个出生于90年代,而今将近而立之年的人。他们这一代人是幸运的,在中国的糖罐子长大。没有经历过中国的“反右”斗争、没有经历过三年“自然”灾害,没有经历过WG,连最贴近90年代的80年代末期的那次运动也擦肩而过。上帝对他是仁慈的。

长大后,小伙子留学爱沙尼亚。回国后,由于具有技术背景,成功入职了影音平台抖音和其海外版TikTok的母公司字节跳动,月薪高达4000美元,公司的跨国业务让他感到自豪。

当人们在梦中昏睡时,似乎一切都是美好的,似乎一切都可以随心所欲,任何希望都可以在梦中实现。但是睁眼醒来后,发现真实的世界和梦里的不一样,不知道是幸运还是不幸?

小伙子经历过中国政府在网络审查方面还没有那么严格的时候,可以通过VPN(虚拟私人网络)访问很多在中国国内不公开讨论的主题和信息。

他第一次看到关于1989年天安门民主运动的3小时纪录片“天安门”时深感震惊,他看到军方暴力镇压手无寸铁的学生,导致数百或数千人丧生。从来没有人告诉他天安门事件,他感到“存在着一个巨大的谎言。很多历史都被掩盖了”。

小伙子还不知道,这个VPN,在他面前,就是一个打开了的潘多拉的盒子。

恰巧,小伙子是一个开发自动系统团队的一员,任务是过滤公司不希望在其平台上出现的内容。这个系统结合了人工智能来查看图片,并检查伴随图片的声音,转录评论和搜索禁忌语言。如果系统显示有问题,相关内容将被传递给数以千计的人工操作员,他们可以删除影片或停止直播。

这些不当内容主要是自残、色情、未经授权的广告,但也包括政治上敏感内容。他看到一些图像总是被禁止,例如坦克、蜡烛或象征香港抗议活动的黄雨伞图片,此外,还有任何针对领导人的批评。

对于网络审查员的工作,小伙子表示起初并没有想很多,认为工作就是工作,“但在我内心深处,我知道这与我的道德标准不一致。而一旦你在这个领域工作时间过长…这种矛盾会变得越来越强烈”。

有些奇怪,小伙子的“道德标准”为什么会跟工作上和组织上的要求不一致呢?是他的家庭背景,是他的社会经历,还是他在国外上学不同的教育环境?还是人类的良知本能?在他们这一代人中,有多少人会产生这种“道德标准”呢?我们的故事将会忽略这一段,故意或无意。让读者去想,也许,这是讲故事的一个技巧。

“在中国,界限是模糊的。你不知道什么会得罪政府,所以有时你会越界,进行更严厉的审查”。小伙子说道。

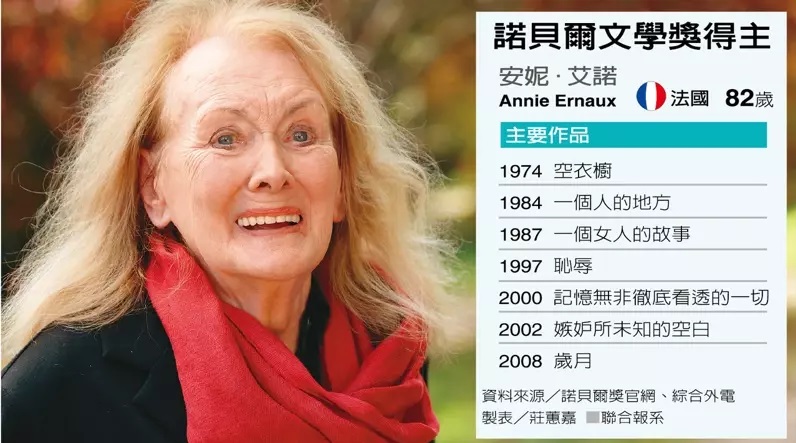

我本来不愿意在这里插话,打断故事的节奏。“我尽可能避免现身其中,避免表露催生了每一短文的情绪。”如法国作家安妮·埃尔诺所言。可是,我的定力还不够。因为我有时也会莫名其妙地被小伙子的“网络审查”所和谐。这个所谓的“界限”对我来说是模糊的。我不知道是什么会得罪当下的政府,到底怎么界定你的越界。同样,这种审查,给许多海外华人带来困惑。他们不是持不同政见者,他们不是法轮大法的信徒,他们不是因为政治避难而来到国外,他们仅仅是实话实说,自由发表自己的看法而已,这个政府到底怎么了?

还是回到故事上来。2020年的武汉,发生了震惊全世界的新冠疫情流行。武汉第二医院有个眼科医生,他的名字可能正在被记忆遗忘着。但是人们还记得有个“吹哨人”,最早对后来被称为COVID-19(2019冠状病毒疾病)的新传染病发出警报的医生之一,在当局压制下不得不签写训诫书并沉默,最后他死于这个传染病。

不知道小伙子是否记得,前朝有个人,也是一个“吹哨人”。变法失败后,人们劝说出逃国外,但遭拒绝:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”临刑前高呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”

中国之所以有今日,无不跟这些“吹哨人”的鲜血有关。

小伙子发现,当“吹哨人”发布警告消息时,这些资讯被审查了,宣传人员指他在传播错误资讯。当“吹哨人”自己感染了COVID-19的时候,中国网民被激怒了,但更多的内容被删除。不幸的是,跟许多其他网民一样,小伙子也卷入其中,也发了“我们要新闻自由,不再有审查制度”的述求。然后,当然他的微博帐号也被审查了,“在那一刻,我觉得…我是这个生态系统的一部分”。

在李文亮去世的那个晚上,小伙子觉得自己不能再这样做下去了。他辞去工作,搬回家乡,并申请成为美国东北大学硅谷校区的一名研究生。目前,他在美国加州,是少数愿意对外分享自己担任网络审查工作经历的中国人。

小伙子走出这一步,不知道是出于正义和勇敢,还是被迫和无奈。总之,这是一条追随自我感觉的自由之路,也是一条前途莫测的艰难曲折之路。

他的父母希望他在海外说话要谨慎,但是他说:“在这个问题上我不听他们的”,并估计自己至少在10年内不能回到中国。

这个很难说。有些人在小伙子出生之前就被禁止回国,一直到现在还在海外。有些人病情严重,想落叶归根回到中国,一直到死都没有能够回到中国。

不过,十年之内,谁能预料,世界和中国又会发生多少变数呢?

往时今日

不记得我是什么时候登入《脸书》的,但是今天《脸书》亮出我9年前的文字,让我又“不知不觉”了一回。那是一篇不着边际的《夜空随想》,从历史的暗夜中被记忆捞回。

夜空,深蓝黝黑。披一件茄克,站在凉台,秋气袭人。

飞机不时滑过,如萤火虫穿梭于繁星之中。主旋律是夜深的宁静,兼杂着秋蝉寒唱。偶尔,远处火车的鸣笛,在旷广的原野里留下低音部的轨迹。

心情,骚动了一个白天,在夜空里趋于平静。身体,随之轻飘松软。呼吸,慢慢均匀;思绪,渐渐沉淀。此刻,万物融入大地,化为和谐静谧。

心灵,活跃得按捺不住,跃跃欲试跳出躯体。去呼吸无拘无束的自然,去抚摩浩瀚无际的星空,去寻觅隐秘在天尽头的五彩斑斓梦。星星在手缝隙流出,是一颗颗大小不一的沙粒。云彩划过指尖,是一块块柔软的轻纱绸缎。月亮捧在手中,一盘玉石般的皎洁清凉。

悄悄地拨开苍穹的云顶,窥见亘古不变的时间河流飞逝,黑夜过了又是白昼,春夏秋冬匆匆更替,一年四季稍纵即逝。翻然猛醒,按下云头,重返凡尘,将一天化为二十四小时,将一小时掰成六十分,重新规划,斤斤计较分秒必争。

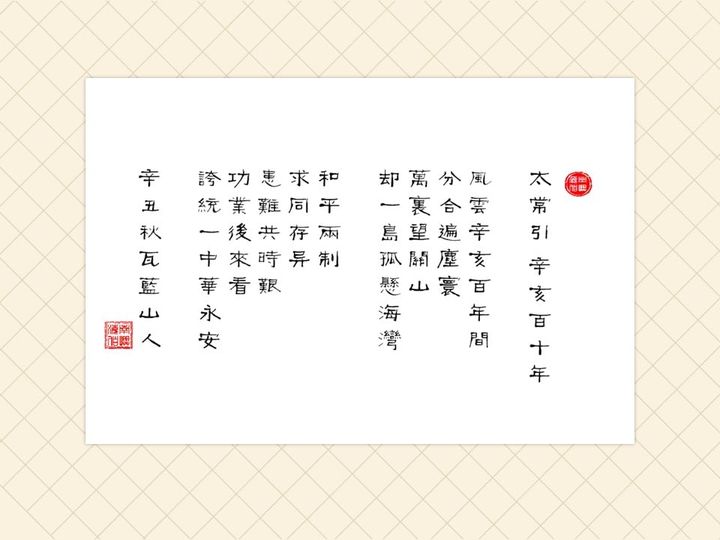

去年今日,比较现实,作了一首应景的小词《太常引·辛亥百十年》。明天是《双十》了。

風雲辛亥百年間

分合遍塵寰

萬里望關山

卻一島

孤懸海灣

和平兩制

求同存異

患難共時艱

功業後來看

夸統一

中華永安

2022年10月9日 星期日