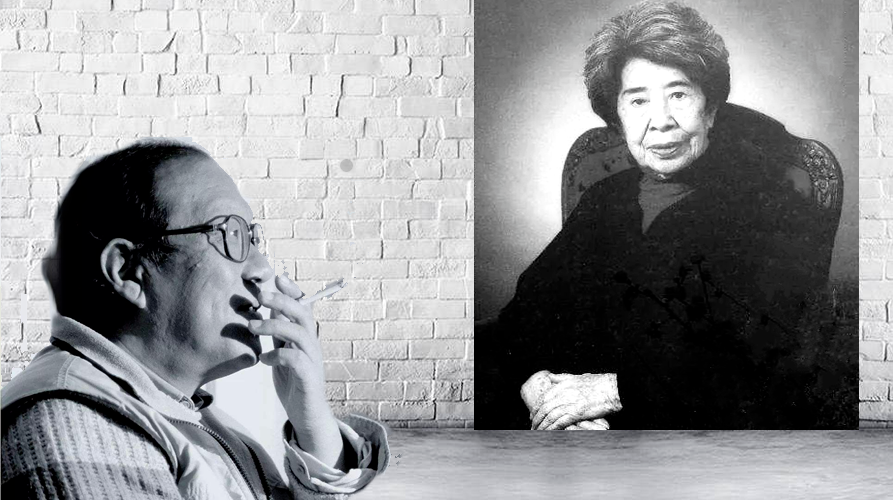

早就听说顾艳老师的大名,因为她不仅是个作家,同时还是个具有博士学位的教授。即是读书人,又是写书人,更是教书人。我曾经教过书,现在学习写作,竟是有些缘分。

我是从读过顾艳老师的一些小说而知道她的。尤其近来看到,除了长篇小说以外,顾艳老师短篇小说的发表,犹如钱塘江之潮,一浪接一浪,几乎每个月都在国内外的书刊杂志上发表,简直让人目不暇接。这种高产的写作速度,实属少有。而且顾艳老师还写诗歌,出有诗集。我对诗歌也有爱好,这也是拉近我们之间距离的一个因素。

其实,我对顾艳老师的了解,还是很肤浅的,仅仅看过她的几篇小说。我读她的诗歌,从另一个侧面看她。正如在她的诗歌《浅水湾》中所写道:

我坐在船上读她

读懂一个女人的梦

再者,我近来一直在写随笔这样自由自在的“散文”,对于如何提高散文写作,更是关心,这也是将我跟顾艳老师的距离拉得越来越近的一个缘由。

而最近距离的一次,就在今天下午,在网上听顾艳老师给我们华府作协工坊讲《散文与随笔的写作方法》。

先前,我没有读过顾艳老师的散文,但是她既然能讲散文写作方法,必是对散文有所了解。后来我才知道,其实顾艳老师出版过好多散文集。

果然,下午的讲座,从“现代散文的流变与材料的选择和使用”讲起,让我们一下子从中国现代散文的几个阶段,了解了早期散文从婴儿期的自我意识、自我表现,随着到中国近代和当代史上的散文的流派和发展,由京派散文、海派散文发展到“工农兵”散文,以及随着网络出现,一些新的散文形式和发展趋势。这种提纲挈领的讲法,让我看到顾艳老师作为教授的一面。

在“散文的结构”中,顾艳老师介绍了多种散文结构,其中重点提到大家应该注意“意象结构”和“寓言结构”这两种比较新颖的散文结构。

意象对于爱好诗歌的人比较容易理解,如庞德的《在一个地铁车站》:

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.

人群中这些脸庞的幻影;

花瓣在一枝潮湿、黑色的树干上。

寓言结构指的是什么呢?中国有许多寓言都是介乎于散文和故事间。比如《龟兔赛跑》、《农夫和蛇》、《东郭先生和狼》。唐代柳宗元就利用寓言形式进行古代散文创作,他在《三戒》中,以麋、驴、鼠等种动物的故事,讽刺那些恃宠而骄、盲目自大、得意忘形之徒,达到寓意深刻的效果。

那么现代散文里的寓言结构是什么样的?在网上搜索的一番,发现有人提到这个结构,并且以台湾和大陆的散文举例说明。

比如台湾作家林或的《保险柜里的人》,运用超现实的手法,写人变成保险柜的一部分,人被自己关起来了,以此来暗示现代人常常陷于自设的陷阱而浑然不觉的尴尬处境,颇有卡夫卡的“城堡”的意味。而林耀德的《宠物化》则借助人养乌龟,乌龟养孑这一现代寓言,通过人与动物的超现实结构,警示这样一个事实:在现代社会中,人与动物都摆脱不了被“豢养”与“出售”的命运。

值得重视的是,在80年代以后的台湾散文界特别是在新生代的散文家那里,用现代寓言写散文业已成为一种较为普遍的创作倾向。在中国大陆这边,用现代寓言写散文还仅仅是个别作家的探索性尝试。

其中提到余秋雨的散文名篇《这里真安静》,则可以说是一个侧重心理结构的现代寓言。作品借助军人、女人和文人的“三相结构”,将历史浓缩成一个具有高度概括性的结构性符号,表达了作者对于民族、世界和人性的深沉思考。

大陆在这方面进行有效探索的是张锐锋。他的特点是借助诗性的智慧和创造性的想象力,对传统的寓言进行重构。

比如《皇帝》这篇作品,张锐锋从“车夫的故事”、“鲁迅讲的故事”、“安徒生讲的故事”、“卡夫卡讲的故事”、“博尔赫斯讲的故事”、“长城讲的故事”等多个角度,对“皇帝”这一虚拟性的符号进行解构。全文的主旨是“皇帝”,然而这个“皇帝”却是建立在一个个富于隐喻象征色彩的小故事之上,这就有了现代寓言的意味。

另外,在《棋盘——寓言之重根》、《飞箭》等作品中,张锐锋则是对人们耳熟能详的“龟兔赛跑”、“刻舟求剑”等古代寓言进行重新诠释。这些作品,无论从美学风范、结构形态,还是从它的视野的开放性,内容的多重性、复杂性和形式的多变性等方面来看,都与我们熟悉的传统散文有着很大的不同。

顾艳老师在“语言的特性和要求”、“怎样抒情、写景状物和叙事”和“写作的眼光、心态和思维”几个部分中,分别提到几个作家和他们的书,如何其芳的《画梦录》是散文艺术成就的经典之作,汪曾祺的散文为信马由缰的形散神聚之作,三毛散文的艺术特征是刻镂传神,萧红的作品则自成一体——“萧红体”,小说叙事散文化。

这其中我只认真读过汪曾祺的一些散文。很早的时候读过萧红的《呼兰河传》。而何其芳的《画梦录》则是第一次听说,顾艳老师的评价是“借助散文与自己对话”,是“散文艺术成就的经典之作”。以后要读读这本书。三毛的散文只是零零星星的读到一点。今天顾艳老师的讲座,给予三毛散文语言的艺术特征以四个特点专门介绍。看到顾艳老师对三毛的散文讲得眉飞色舞,评价甚高,不由激起我细读三毛的欲望。

记得萧红这样说过:

“有一种小说学,小说有一定的写法,一定要具备某种东西,一定要学得像巴尔扎克或契诃夫的作品那样。我不相信这一套。有各式各样的作者,有各式各样的小说。”

我觉得把其中的“小说”改成散文,也是一样。

11月20日 周日