好大的雾!浓浓的像全脂牛奶,那种没有抽脂减肥的牛奶。混沌得连太阳的万道金光也刺不透,更不要说凡人的目光了。就连一衣带水隔岸邻居家的房屋,竟连个朦胧的影子也看不到。

大雾不仅可以隔绝视线,仿佛连路过车辆的声音都被屏蔽了。路上好安静。偶尔,从浓雾笼罩的树林里,传出一阵啄木鸟急促的敲击声,像是难受得憋不住了的急喘和咳嗽。

大雾,像浆糊一样让人迷惘,也像乳汁一样使人单纯。天地苍茫,人若蜉蝣,宛在水中央。

不禁联想到《诗经》中的《秦风·蒹葭》:

蒹葭苍苍

白露为霜

所谓伊人

在水一方

溯洄从之

道阻且长

溯游从之

宛在水中央

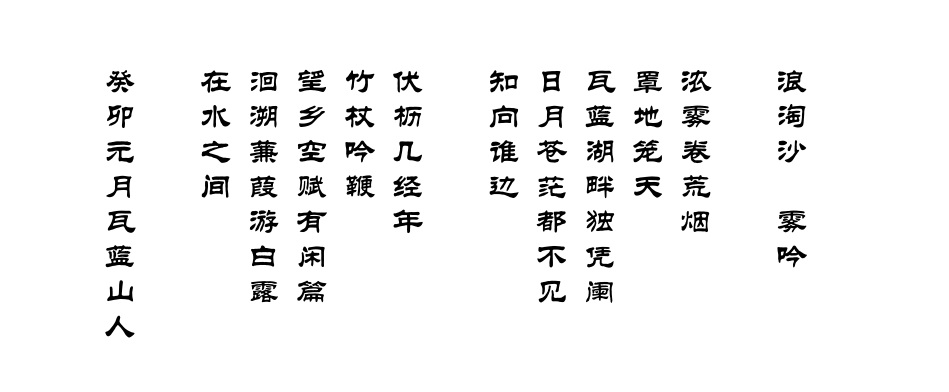

随之,毛公【浪淘沙·北戴河】中的句子突然就跳了出来。“大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?”故依韵戏作雾吟。

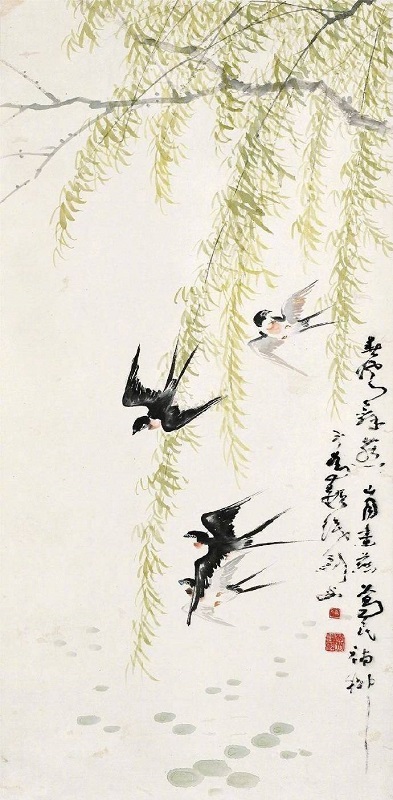

【浪淘沙·雾吟】

浓雾卷荒烟

罩地笼天

瓦蓝湖畔独凭阑

日月苍茫都不见

知向谁边

伏枥几经年

竹杖吟鞭

望乡空赋有闲篇

洄溯蒹葭游白露

在水之间

不经意之间,2023年的头一个月就这样过去。只觉得时光荏苒,碌碌无为。唯一算赶得上是干了点什么的,就是随笔记录一点白驹过隙的瞬间。

写诗填词,与我本是好玩,一种文字游戏。当然也是一种感觉的表达。此外,现在还要加上一个防止老年痴呆,因为需要学习和动脑筋。

尽管有时候搜肠刮肚,费尽心机,甚至“捻断数根须”,想弄出点与众不同的花样来,不过,正如《圣经》所讲:“太阳底下无新事。”我所学到的东西全部来源于前人的知识积累。整体看来,或许跟他人有所不同,不过诗文的成分,那些词汇、组成词汇的字,以及语法结构,甚至表达方式,都是直接或间接从前人那里学来的。

有人说:“原创性只来自上帝。而其余的一切在你之前就都被人用过了,从来如此、仍然如此、将来也是如此。”这句话有道理,但似乎不全对。人类的认识是在人类发展的过程中不断深入和拓宽的。科学和技术的发展就不用提了,语言文字也在不断发展和变化的。一些旧词老字古代语法已经或者逐渐被淘汰,而一些新字词汇和新的表达方式正不断产生。

远离故土几十年,可以明显地意识到,新的词汇和表达方式随着社会的发展不断涌现,颇有些落伍的感觉。这不过才短短的几十年,人类漫长发展史上须臾的一瞬间。

01-31-2023 周二