今天,看到一篇北京人写的文章,讲作者看到和亲历的中国疫情现况。

印象中,在我们这边过圣诞节和新年时,正逢中国新冠病毒感染人数高峰。去年12月到今年元月初,我的中国朋友和亲人们基本上都成了“杨过”。微信上各种“羊羊羊”的说法,玩笑或者苦笑,甚嚣尘上。大约到元月中旬,喧嚣开始逐渐平静下来。然后,春节期间,几乎没有人再提及。我的感觉是,大规模的流行感染似乎已过。从整体上看,就像一场疾风骤雨似的流感,杨过很多,重症死亡相对较少。

不知道我的感觉是否正确,打算春节后,问问国内的朋友和亲人。

“就好像什么都没发生过似的。”作者提到。“两周前,我再次从北京坐七个小时的火车回到老家,与奶奶和其他亲戚们一起过春节。和往年一样,大家一起坐在电视机前观看中央电视台的春晚,这个长达几小时的欢愉节目是为迎接兔年的到来准备的。节目制作精美,充满了自我感觉良好的内容,完全不提数以百万计的人们在这轮疫情暴发期间经历的苦难。政府控制的新闻媒体也很少提疫情。”

作者的奶奶是80多岁的老人,在圣诞节前感染了新冠病毒,然后患上肺炎。当地的医院人满为患,没有病床,所以作者只能在家里照顾她。值得庆幸的是,奶奶已在今年1月中旬开始慢慢好转。

据中国政府说,现在疫情高峰已经过去,这也许是真的。据说,全国14亿人口中已有约80%在这轮疫情中感染过病毒。

作者提到几点。首先是药店的货架不再空空如也。就连Paxlovid也变得更容易买到了,也没听到医院不堪重负的消息。其次是民众的反映。上个周末返回工作城市的亲朋好友们表达的都是乐观情绪。人们希望,随着遏制疫情措施的解除,经济和就业市场将得到改善。

这位作者是位新闻媒体人,在中国出生长大,也在海外,包括美国生活过很多年。在海外生活期间,不得不主要靠西方媒体获取有关中国的新闻。作者曾认为国外的报道往往是片面的,过于消极。

在新冠病毒大流行前不久,作者回到中国,原打算与心爱的人民和国家重建联系。但这场疫情暴露出中国的种种局限、宣传对真相的扭曲,以及政府的失误往往是以普通老百姓的生命和福祉为代价的现实。亲身的经历,让作者在兔年考虑是否离开她热爱的国家。

因为,在此之前,作者在去年12月初第一次感染了新冠病毒。当时,中国政府仍在坚持新冠“清零”的做法,用大范围封控和全员核酸检测来阻止病毒传播,尽管这徒劳无益。

作者感到惊慌失措:“从头到脚穿着白色防护服的防疫人员会不会把我转运到条件极差的集中隔离设施去?这些令人害怕的大白们似乎已经接管了国家。数百万中国人那时一直生活在害怕听到敲门声的恐惧中。我躲在北京的家中不敢出门。三天后,政府基本上放弃了抗击病毒。我自由了,庆祝的方式是把两个装得满满的垃圾袋拿到了楼下。”

作为在海外生活的华人,我们对作者的经历感同身受。只有在身临其境,才能体会到“惊慌失措”。事情没有轮到自己头上,似乎可以轻描淡写地过去,连死亡也浅薄得像个数字。

文章中提到一句话:“中国人有着惊人的忍受和默默承受痛苦的能力。”我想,忍耐三天容易,忍耐三十天,就会有人受不了了。忍耐超过三个月,三百天,至少一半以上的人都熬不住了。能忍耐三年,该有多么“惊人的忍受和默默承受痛苦的能力”才行?

这种对痛苦的承受,深深植根于我们的文化,它不会在一夜之间改变。许多人在回首疫情时,只会认为这是我们必须英勇承受的又一次痛苦。但是,我们的忍耐能力不应意味着必须忍受不公平和权力的滥用。

我知道,新冠过后,很多人都不愿意再回想往事,把心思和精力放到眼前需要面对的现实。想把痛苦、烦恼、不安和不幸统统扔到脑后。像海子一样,“我只愿面朝大海,春暖花开”。

没有人愿意重蹈海子的覆辙。只是,忘却历史,历史就还会重演。

往时今日

五年前,习作小令两首。

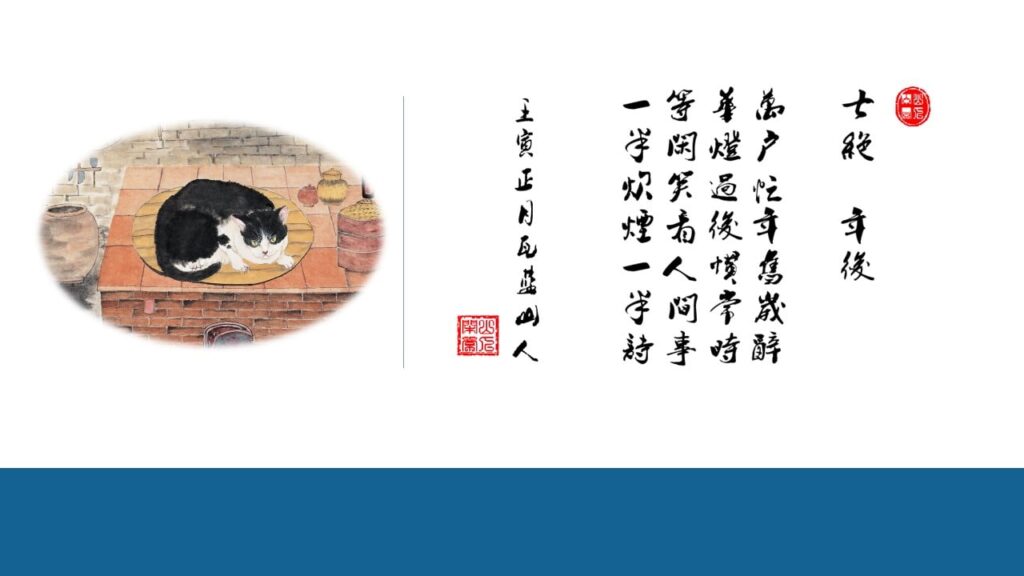

去年今日,习题《七绝·年后》,竟是此刻心情。

万户忙年旧岁辞

华灯过后惯常时

等闲但看人间事

一半炊烟一半诗

2023年2月2日 周四