一位耶鲁大学东亚语言与文学系中国现代文学与文化专业(John M. Schiff Professor of East Asian Languages and Literatures & Comparative Literature)教授石静远(Jing Tsu),去年发表了一篇文章《汉字的王国:使中国走向现代的语言革命》(Kingdom of Characters: The Language Revolution that Made China Modern),(企鹅出版社,2022)。揭示了中国和中国的语言文字如何走进以西方字母为主导的信息时代的戏剧性故事。

在扫盲运动中教授基于注音符号的速成识字法(《人民画报》,1952年第2期)

首先吸引我眼球的使这张照片。原来,在我出生前,中国人识字时,使用的是这一套注音符号。这套符号台湾的中国人仍然在使用,而大陆的中国人,在我出生后,就已经不使用了。

从石静远教授的中文名字上看,她姓“石”,如果用大陆拼音字母拼写,应该是“Shi”。而且,汉语拼音字母里没有“Tsu”的拼法。“Tsu”(或者“ts’u”)很像威妥玛拼音,相当于大陆拼音字母的“zu”音(租、足、祖)。在威妥玛拼音中,“石”的拼法应该是“shih”。由此可以大致推测,石教授不是直接从大陆来美国的中国学者。

据网上所查,石静远教授目前是耶鲁大学的终身教授,并在哈佛大学、斯坦福大学和普林斯顿大学的一些研究所做研究员。她本科和硕士均就读于加州大学伯克利分校(比较文学学士 1998-2001,修辞学硕士 1995-1996),博士就读哈佛大学(中国研究 1991-1995)。一个人的学术生涯涵盖伯克利、哈佛、耶鲁、斯坦福、普林斯顿这类美国顶尖级的学府,足以表明其学术造诣。

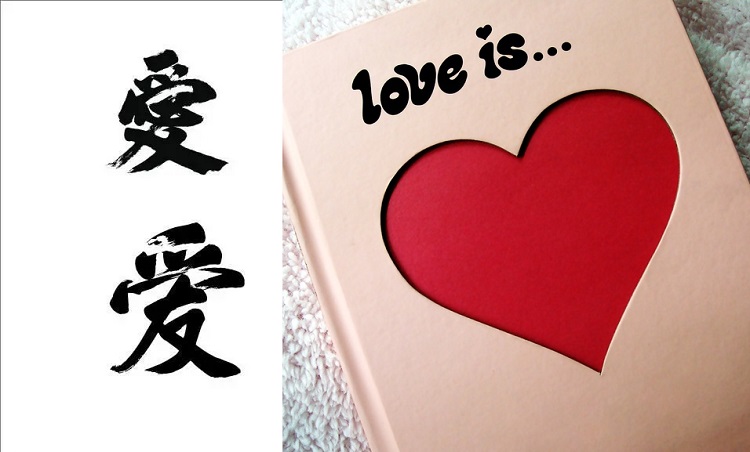

从石教授的文章中,我们可以看出她是在历史和事实中,不偏不倚地厘清汉字发展的过程。不像有些人将繁体字正名为“正体字”,讥笑简体字的“爱”没有繁体字“愛”中的那颗“心”。如此一来,只有使用繁体中文字的人才有“爱心”,其他的中文使用者都没有“爱心”,更不要说世界上那些不使用中文的人了,因为英文“love”,西文“como”等等都没有“心”。当然,这是由于偏见而导致的看法和笑话。

文中第五章“当Peking变成Beijing,1958”,比较详细地讲到了汉字简化和拼音化的过程。其中谈到:

“与人们的看法相反,现代简化字的功劳不能只归于毛泽东和他手下的委员会。早在1920年,第一个关于简化字的具体方案就被提了出来,当时还是国民党统治的时期。语言学家和改革家钱玄同(1887-1939)推崇林语堂(1895-1976)的汉字索引制,主张全面减少笔画数。简化字在正式的朝廷和学术领域之外已经应用了几个世纪。目前约80%的简化字在20世纪中期以前就已存在,其中约有30%在公元3世纪以前就已被使用过。”

如果说,功劳不能只归于毛泽东,那么,如果说简化字有罪,当然也不能归咎于毛泽东。

作者说:“群众的使用形成了简化字,简化字经常出现在账簿、发票、医疗处方和演员的表演脚本中。对这些文书来说,缩写字符比全写字符更方便。街头小贩和艺人为了使交易和记录更方便,就省略了笔画。一些简化也源于书法。草书和行书的风格快速而高效,在快速的笔画运动下追求笔画之间的最小连接。”这些都说明,这是汉字发展的社会基础和趋势。

文中还提到,在上世纪纪20年代初,在第一次呼吁简化文字后,国民党开始系统收集、审核、调研和整理简化字。经过十多年的全面研究,截至1935年,教育部提出了一套正式的324个简化字。国民党政府的领导人蒋介石曾三次试图推动简化方案的实施。相信现在海峡两岸的中国人,不管是写繁体字还是简体字,大概都不知道这一点。

为什么蒋公没有搞定简化方案?据作者讲,因为在繁体字环境中长大的国民党保守派高官不愿意做这件事,他们发誓,只要他们还有一口气在,就不会动繁体字一丝一毫。据称,其中一位元老(戴季陶)跪求蒋介石,“为汉字请命”,希望不要毁了中文。蒋介石不得不退让,以避免冒犯党内元老。很遗憾,这个项目就此被搁置了。

从这个历史发展的过程来看,汉字的简化,蒋公和毛公都有此先见之明,并且蒋公在这一点上先于毛公。只是,此事最后由毛公所完成。

从作者文中可以看出,汉字的简化,是一个汉字发展的历史潮流。也是不可阻挡的使中国走向现代的“语言革命”(The Language Revolution)。任何逆历史潮流而动者,不是被称为“螳臂当车”,就是被潮流无情地涤荡无存。

石静远教授文章中,提到许多为汉字改革和发展做出贡献的人们。其中三个给我留下深刻印象。他们是赵元任、瞿秋白、什娃子。

赵元任是知名的语言学大师。我在读书时就知道他“汉语言学”之父的大名,并读过他有关汉语语法和语言学的书籍。他在汉字改革方面的观点是,如果没有声调的区分,罗马化就不可能对汉字起作用。汉语要走罗马化的道路,必须要有四声的标记。为了证明这一点,他用31个不同的字构建了一篇92个字的同音文:

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。施氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,施氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。(《施氏食狮史》,1930)

这个著名的范例说明,如果没有声调的罗马化,那就从头到尾全是一个音“shi”,不知所云。

私下以为,即使加上四声的声调,今人也照样读不出这一堆“shi”的意思来。听说在日本,韩国还有一些周边邻国如越南,由于早期的语言文字受到汉语(字)的影响,文章都是用汉字所写。改为拼音文字后,由于拼音的读音相同,而意思不同,因而不知道现代拼音在古文中到底表达什么意思。必须将原文汉字拿出来,才能知道诗中或者古文中的意思。据此,我觉得,汉字由于本身特征,不可被拼音所替代。

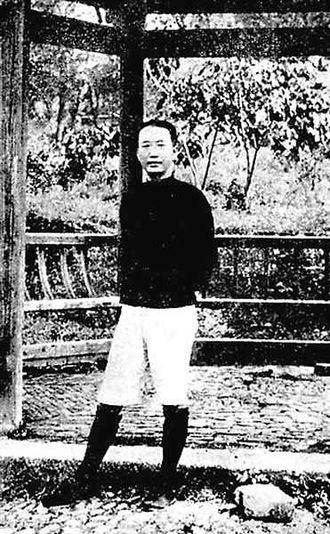

汉字的发展过程中,还有一位共产党先驱人物瞿秋白的贡献。我最早所知道的瞿秋白,是一位共产党“自首叛变”和“左倾盲动主义”者。那是在十年动乱中,中共提到”党内十次路线斗争“,他是第三次的代表人物。当然,后来中共拨乱反正了。瞿秋白现在的结论事:革命家、作家、诗人、翻译家、文学评论家。他是中国共产党早期领袖和缔造者之一,曾两度担任中国共产党实际最高领导人。

出国后,有幸读到他写的“多余的话”,当年曾经以此作为他“自首叛变”的根据,以及其它一些历史文献和资料,比较清晰地了解了当时的环境和瞿秋白其人。

历史还原后的真像是,瞿秋白被捕后,国民党声称,瞿秋白可不必发表反共声明和自首书,只要答应到南京政府下属机构去担任翻译即可。但是遭到瞿秋白拒绝,于是被国民党的枪决。处决的命令是蒋介石亲自下达的。

临刑前的瞿秋白,1935年6月18日

当年(1937年),天津《大公报》有一段记录:

1935年6月18日早8时,瞿秋白读唐诗有感写下了绝笔诗:

文革前的1950年,毛泽东为《瞿秋白文集》题词,曾高度赞扬他说:“在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”

但是,文革中,这位毛泽东笔下的英雄,就成了跟刘少奇一样的叛徒。中国的政治斗争,不仅污人清白,还要人命啊。

扯的太远了。还是回头看瞿秋白在汉字改革中的奉献吧。瞿秋白认为,拉丁化取代书面文字是不可避免的事,甚至是必须的事。拉丁化新文字是一种实用的拼音文字,适用于每一种方言和每一个阶级。

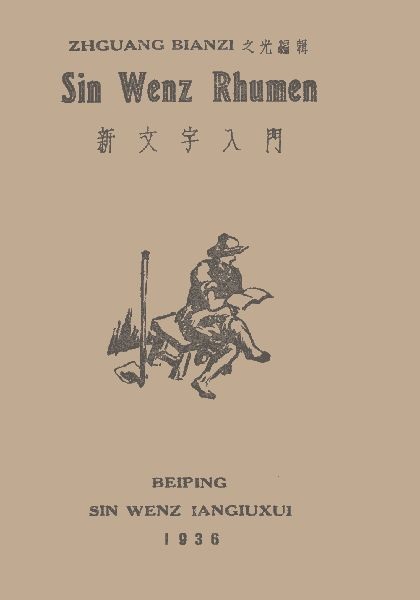

瞿秋白在当时苏联语言学家的协助下,编写了一套拉丁化新文字的入门教材《新文字入门》(Sin Wenz Rhumen,1936)。对瞿秋白来说,拉丁化取代书面文字是不可避免的事,甚至是必须的事。拉丁化新文字是一种实用的拼音文字,适用于每一种方言和每一个阶级。

瞿秋白为中文口语中常见的几个复辅音做了规定,于是有了“zh”、“ch”、“sh”、“jh”。坚持使用西方字母的现有字母,这样就不需要创造或使用新字母了。特别注意的是三个棘手的音——“ji”、“qi”、“xi”,它们的发音南北有异,在拉丁化新文字中,这三个音被记作 “gi”、“ki”、“xi”。

在苏联语言学家的帮助下,瞿秋白的第二稿意见更加完整,它包含了字母表的全部26个字母,可以单独或组合使用,与人们在注音符号的音标中可以找到的声音相关联。

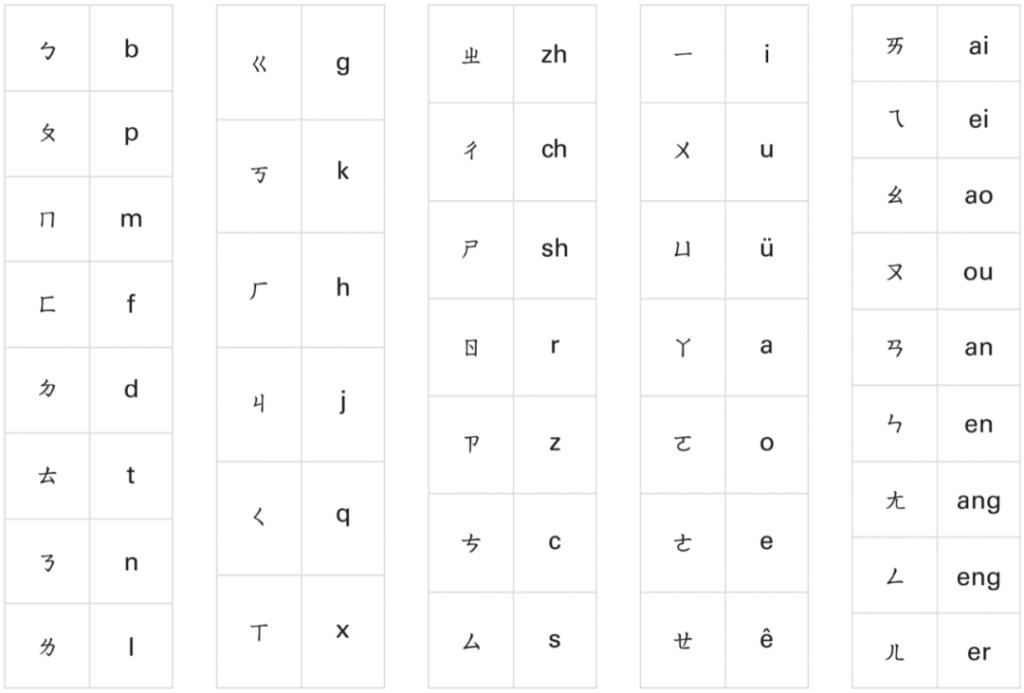

注音字母图

这个图和我们现在使用的“汉语拼音字母”已经非常接近了。我第一次知道,现行的“汉语拼音字母”与瞿秋白当年的努力有关。

然而,瞿秋白没能活着看到他的努力获得成功。在前往刑场的路上,他高呼口号,以一个共产党人的身份,平静地接受了自己的命运,时年36岁。

瞿秋白曾有句:“眼底云烟过尽时,正我逍遥处。”对于他,活着真累,因为他选择了共产主义,就要奋斗到底。革命的艰难困苦,实在难以想象。瞿秋白说:“人生有小休息,有大休息,今后我要大休息了。”愿他的大休息在天国终得安宁!

亚塞尔·什娃子

什娃子全名“亚塞尔·什娃子”(Iasyr Shivaza,1906-1988),吉尔吉斯斯坦国家诗人,曾到访中国,和萧三、老舍等中国作家有来往。

什娃子属于一个祖源中国的穆斯林少数民族东干族(迁移到中亚的中国甘肃及陕西回族后裔),他们的口语,被称为“东干语”。

东干语是一种中国西北地区的汉语中原官话和兰银官话在中国境外的特殊变体。在词汇上,他们仍保留清朝古老称号。例:总统叫作“皇上”或“皇帝”,政府机关为“衙门”,警察为“衙役”,学校为“学堂”,商店叫做“铺子”,老婆叫做“婆娘”,领导人叫做“头子”,把“农庄主席”叫“把式”,把“签名”叫“画押”等等。东干语与各种官话方言可互通。若一个陕西关中人遇上东干人,他们可轻易沟通,从中反映两种语言的相似性。但是,由于长期脱离中国,东干语受到了来自俄语和邻接的突厥语的强烈影响。

有人说,东干语不是独立的语言,而是汉语的一个方言。有学者形容这是“唯一以西里尔拼音的汉语方言”。西里尔字母源于希腊字母,被斯拉夫民族广泛采用,因此有时也称为斯拉夫字母。在不少游记或报导里,东干人被形容成“住在中亚一带,讲著陕甘方言、使用清末汉语词汇的一群穆斯林”。

在20世纪初,由于什娃子得努力,出现了大批东干语文学作品,亦成为今天其语言的语法规范。若与中国西北方言相比,东干语发展更为全面:除了有自己的文学,亦有报纸及课本。

什娃子的祖辈是不识字的农民,从未学会书写汉字。在19世纪70年代的回族叛乱中,被清军击败。什娃子的祖父带着尚且年幼的什娃子的父亲与其他数千人一起逃亡边境。虽然距离在吉尔吉斯斯坦楚河州的什娃子与祖父的生活已相隔数十年,但什娃子仍然说着他先辈们使用的甘肃—陕西方言——长大成人的什娃子还能听到至今在北京街头仍可以听到的“儿化音”。

东干语比汉语普通话少一个声调,但它保留了陕甘方言的声调,讲普通话的人能够理解。什娃子以“新突厥语字母表”为模板,在起草东干语拉丁字母表时尽可能地捕捉这些声调。他还依靠学院里其他年轻东干人的帮助,为他们的东干口语建立了第一套拉丁化系统。他的几个同学因此成为前苏联第一批研究东干语的学者。

后来,前苏联的俄语专家正式接管了这个项目,并在圣彼得堡“俄罗斯科学院东方学研究所”继续研究和完善东干语字母。他们从年轻的东干族学生手中拿走了这个项目,并成为国家语言项目的一部分。什娃子的原稿移交给东方研究所后,直接交给了帮助瞿秋白敲定他草案的前苏联语言学家。所以,瞿秋白的中文拉丁化有着什娃子的功劳。

什娃子虽然是中文拉丁化的先驱之一,但是,他与中国拉丁化项目的原始联系已经被掩盖了。有幸的是,他被远在美国的石静远教授在研究汉字改革和发展的过程中,被她重新“发掘”出来了。让我们今天在电脑键盘上敲击”汉语拼音字母“键盘时,不忘那位东干人,吉尔吉斯斯坦土地上的甘陕回族后裔,什娃子,以及他在中文拉丁化中所起到的作用。

对什娃子来说,保护东干语才是他个人不懈的使命。他成为了吉尔吉斯斯坦的国家诗人,并继续在比什凯克的一所学校教授东干语。在那里他编写、与人合著了大约18本东干语教科书。他一直鼓励东干族遵守自己的传统并留在自己的社群。

他在1957年来到乌鲁木齐和北京,得到了在中国同志面前发言的机会。但是,尽管他们被他口语中熟悉的东干语口音打动,但没有找到任何他认为一直缺少的某种联盟契机。他一直留在了他觉得最自在的地方,留在两个语言世界的交界处,直到1988年在伏龙芝与世长辞。

读毕石静远教授的大作,使我了解了汉字简化的历史和大陆拼音字母由来的点点滴滴。

从我们出生后,中国大陆就开始实行简化汉字和汉语拼音字母教学。简化运动并蔓延到中华人民共和国的边界之外。拼音成为中国与世界交往的新语言平台,成为中国的新国际媒介。

1971年,随着“中美关系”解冻,中华人民共和国取代中华民国成为驻联合国的官方代表。简化字被承认为中文书写系统。新加坡(随后是马来西亚)有大量的海外华人人口,他们也采用了中华人民共和国的简化字。拼音本身在1977年被联合国接受为中文的官方罗马化文字。

尽管中国的文字革命到此为止已经取得了很大的成就,但它仍然需要再走几步才能跟上即将到来的计算机时代步伐。现在有了“字母形式”的第二个身份,汉字在推动中国前进方面处于前所未有的有利位置,问题是它可以在何种程度上实现下一次飞跃。

03/01/2023 周三