又是一个阴沉沉的早晨。冷风阵阵吹到身上,带着阴冷的湿气。抬头天空,铅灰色的云层缓缓地由东北往西南移动。仿佛回到武汉的冬天,没有阳光、潮湿加上低温,透过衣服,浸入皮肤,让关节隐隐作疼。这种天气在号称阳光州的佛罗里达是少有的。

好久没有带护膝了,好像这是搬到佛罗里达来第一次想到护膝。由此想到那句话:出来混,账总是要还的。那年高中集训,跳远中,不小心膝盖撞伤。此后,疼痛让我一直牢记这段历史。好在我不是运动员,不会因此影响成绩,拿不到冠军。近来看一个滑冰运动员电视剧,有感于此。

也不会像某个跳远运动员的一跳,让商人赚饱了银子。脸书上看到一个视频,一个黑人女运动员在最后一跳中,没有控制好身体,落地后一个翻滚,体现她在跑步中虎虎生风的一头美发,竟然不慎脱漏,露出一个僧人修行的头来。运动员在沙坑中捡起假发,轻轻掸掉沙粒,重又戴在头上,风采依然。没有想到这个运动赛场上的镜头,被制造假发的厂商拿去做广告。据说,假发商由此订单滚滚,赚了一大笔。

同样一件事,沙坑上的一跳,不同时间、不同人物、不同环境,结果有不同。这种不同,是不是就是人类社会的本质,而正是这些不同,导致了人们寻求天下大同。那么,世界能否走向大同呢?

仿佛是提醒我,我在网上一个虚拟相册,微软的一个软件(Photo-OneDrive),送来一组2016年的今日拍摄的照片。那年马里兰下大雪,四周白茫茫一片,连门都封住了。

一岁有一岁的味道,一年有一年的风景。不知不觉中,时间躲在味道和景色后面就溜走了。

偶然间,读到了物理的定律,似乎从某个方面回答了前面提到的世界大同问题。

“生命以负熵为食”(Life feeds on negative entropy),来自诺贝尔奖得主物理学家薛定谔(Erwin Schrödinger)的一本书《生命是什么》(What Is Life?),说的是负熵与生命的关系。

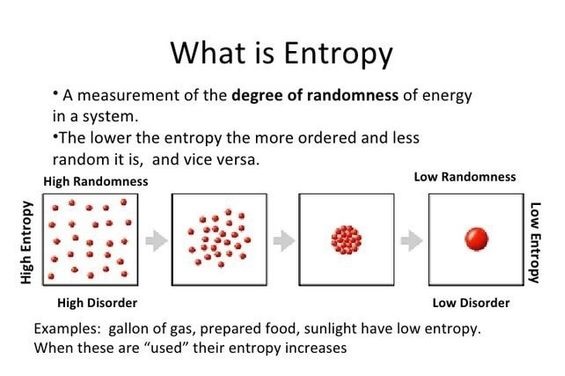

物理学在热力学中有个熵增定律,在一个孤立系统里,如果没有外力做功,其总混乱度(即熵)会不断增大。这个规律包括我们所有生命和非生命的演化规律。

简单地说,屋子不收拾会变乱,热水会慢慢变凉,太阳会不断燃烧衰变……直到宇宙的尽头——热寂。这是不是非生命的演化规律?

早上没有睡醒就要按时起床锻炼,比睡个懒觉要难受。随记写不下去就放弃,比坚持写下去要轻松。晚上随兴看书或者电视看到很晚,比按时睡觉要容易。自律总是比懒散要痛苦。这是不是生命与个人的规律?

一个新生的国家和机构,开始总是蓬蓬勃勃,到了后来就渐渐衰亡,被另一个国家或者组织所替代,就像中国历朝历代的更换。这是不是一个生命与群体的规律?

这些所有的现象都可以用熵增定律来解释。因为事物总是向着熵增的方向,向着无规律,向着无序和混乱发展,所以一切符合熵增的,都非常容易和舒适,比如懒散。

而这个熵,可以理解为系统中的无效能量。这部分能量不可逆,无法被再利用,且永远在增加。推演到终极,生命终将消失,宇宙将变成一片死寂(?)这是一个最让人沮丧的定律。我把熵的非生命那一部分留给物理学家们继续研究。只是关注跟我们生命有关的部分。

熵增定律中,还有两个条件,封闭系统+无外力做功。只要打破这两个条件,我们就有可能实现熵减。

从我们周围的实践上看,如果逆着熵增做功——负熵,人是可以变得自律的。同理,社会应该也是可以自律。这就需要“外力做功”,克服熵增。前面也提到,做负熵是件痛苦的事。每天起床后要整理;吃完饭后,餐桌剩下的锅碗瓢盆都要清洗干净;屋子脏乱了要打扫清理;才能克服不断的熵增。

还有一个是“开放系统”。把过去的熵埋葬,然后拥抱新的明天。

什么是过去的熵?比如打翻的牛奶,陈旧的认知,改变不了的人和回不去的事。

什么是拥抱新的明天?比如去新的环境(旅行),获取新的认知(读书),结交新的人(社交)。

另外,我们的系统很容易陷入平衡态,即使你尝试了一件新的事情,认识了一个新的人,你也会很快熟悉,并待在这种状态之下,认知里面叫“舒适圈”。这种舒适圈,也要埋葬。

几十年的职业生涯告诉我,一旦发现我的生活舒适了,一定掉进平衡态了,某种危机就要到来。很多情况下,我并不是主动超越自己,定新的目标,新的计划,而是社会和生活不断地破坏我的平衡,让我不断重新开始。这几乎形成了我的习惯和本能—— 舒适久了,我会莫名其妙地心里发慌。

开放系统,还要开阔眼界和提升认知。比如我现在学习这个“熵”的概念,就是让我从一个新的角度去看待自己,看待生命,看待世界。从学习本身来讲,在某种程度上,应该也就一种生命的负熵行为。

以上是一个物理学的外行讲的自以为是的外行话,是“熵”扫盲的第一课。至于,熵到底是什么?想要知道,就要学习,埋葬过去,拥抱明天。

对于我,今天的负熵就是按时就寝。

2022年1月23日 周日