大树的事情终于有个了结。

今日周三,社区有三项服务,运送日常垃圾,运送可回收垃圾,以及运送绿化带垃圾。上周末聊到三十六计“瞒天过海”,成功送走第一批锯下来的树段。今天换了一招,用昔日汉高祖的一计“明修栈道,暗度陈仓”,又神不知鬼不觉地运送走了第二批。出门一看,连前门树下堆放的四节树段,也统统被运送绿化带垃圾的人们收走了。这是上次“大事化小”将较长的树干锯成较短后立在那里的。看来,做事情是要用脑子的,要向古人和圣贤们学习。

在学习中,听过这样一句话,“国不幸,文人兴。”说的是社会动荡,政局不稳,对老百姓而言,是灾难,是流离失所、妻离子散、家破人亡。对于文人来说,常常从时代的变迁中产生各种激情,或悲悯或壮烈,感人肺腑的作品。譬如上次听一个北大教授讲“中古的诗意”时,谈到三国归晋后到大唐的建立期间,中国经历了魏晋南北朝、五胡十六国的混乱局面,其中出现了很多文人,如“三曹”、“竹林七贤”等,和他们的文章和诗篇。

这也是近来观看一部电视剧产生的一点感想。该电视围绕着一句诗,主要讲了四个人的故事,分别与这句诗有关。描写了一个小小的家庭,一围绕着这个家庭而展开的当时的社会现实,人情世故和家国情怀。因为这是一段我个人经历过的一个混乱年代,剧中人的遭遇和经历,以及他们种种部位当代和平社会所理解的言行,是我感同身受的。

电视剧还没有播完,整个故事讲了一半,大概还有好几个“且待下回分解”。因此,闲来有空时,看看那句诗的来头。

前两天,提到电脑桌面的日本户隐山照片,说到我对日本的不了解。其实中日之间还是有着非常深厚的历史渊源的。唐代日本派遣唐使向中国学习,日本文化中有着深深地中国烙印。当然,后来中国在甲午战争后,被日本反超,又派大量中国留学生到日本学习,现代汉语中,借鉴和融合了大量的日本词汇。这些都是题外话。

单说日本明治维新前,有个和尚月性,在离乡东游前,在寺庙墙上题写了两首七绝诗。其中第二首写道:

男儿立志出乡关

学若无成不复还

埋骨何须坟墓地

人间到处有青山

后来,月性的诗被日本明治维新的元勋,号称“维新三杰”之一的西乡隆盛看到,他认为其中第二首诗的内容符合自己的抱负,便稍作修改后存留着自勉。西乡隆盛不仅在日本享有盛名,在清朝末年的中国也是中国有志青年效法的榜样。因此,这首诗随着西乡隆盛的著名事迹也流传到了中国。

数十年后,一位中国青年又将西乡隆盛的这首诗稍作修改,在离别之际给父亲写下了这首诗【七绝:改西乡隆盛诗赠父亲】。

孩儿立志出乡关

学不成名誓不还

埋骨何须桑梓地

人生无处不青山

这位青年就是时满17的青少年毛泽东。

电视剧从这首诗里化出来一家四个兄弟姐妹,大哥莫志乡、二哥莫成名、三姐莫桑梓、四弟莫青山。讲了一个在我们热血青春的那个年代,他们从南京到内蒙古“扎根草原,建设边疆”的故事。到目前为止,最让人始料未及的应该是“莫桑梓”那条线了。莫桑梓在故事中是矫情的、拧巴的、畏缩的、心事重的、心眼多的、甚至是自私的。但是,不知道人们为何还是不忍心苛责她,大概是她身上还具有勇敢、坚强、忍辱负重和大无畏的精神,这就是人性的真实吧?

这部电视剧的名字来自台湾的蒙古诗人席慕蓉所写的一首歌,【父亲的草原母亲的河】。

出乡关,埋忠骨,人生处处是青山。这不就是我辈当年的愿望吗?这不就是自己这辈子生活的写照吗?

往时今日

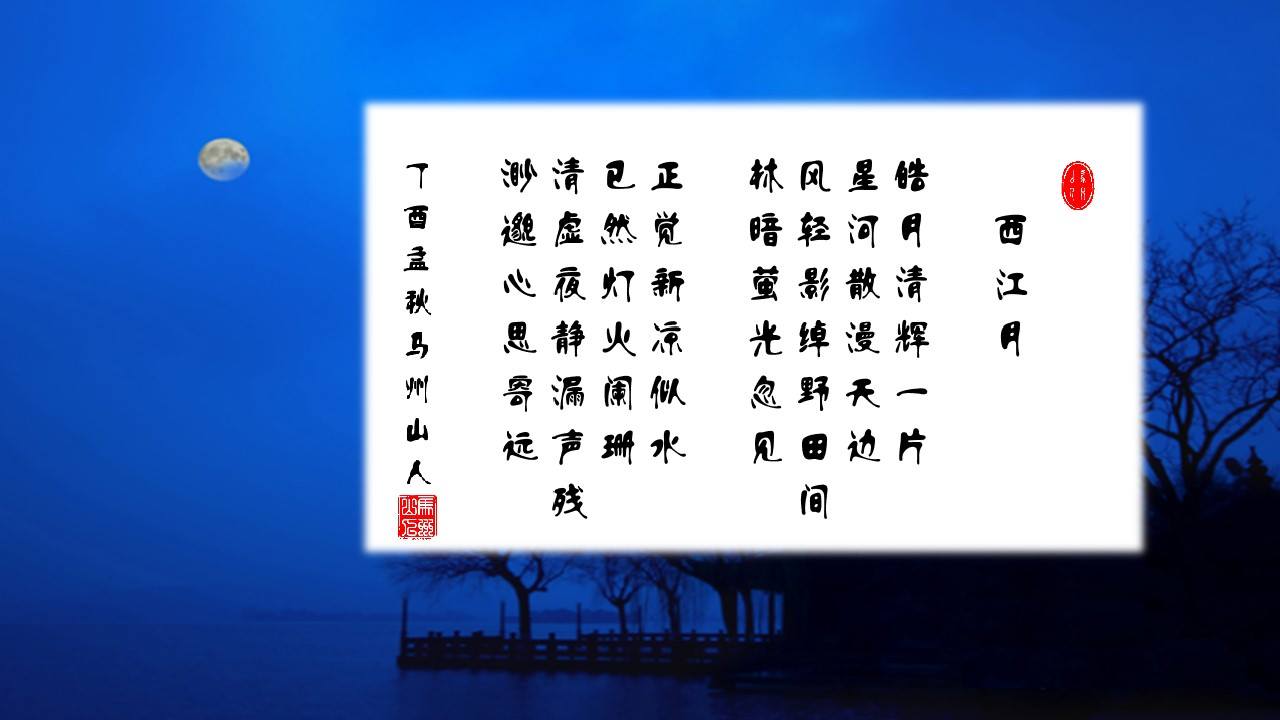

六年前曾经写过一首【西江月】。

08/09/2023 周三