巴黎布拉格内河游

摩泽尔河汇入莱茵河——科布伦茨

在风景如画的摩泽尔河上航行了几天后,终于走到了尽头,在德国的科布伦茨(Koblenz)市镇,交汇于欧洲名声更为响亮的莱茵河。

对于这种两河交汇的地形,我自小就熟悉。武汉三镇就是汉水和长江的交汇处,汉口和汉阳在长江的北岸,隔着汉水各自为镇,武昌则在江南岸自成一体。另外,在南美旅行时,也见过亚马逊河上游黑河跟黄河的交界。相对而言,摩泽尔河和莱茵河的交汇是平静与和缓的。

科布伦茨因其地理位置,是一座拥有2000年历史的传统城市。城市鹅卵石街道、装饰着鲜花的木梁房屋、古老的集市广场和中世纪教堂让人回想起童话般的古老德国,摩泽尔河从这里缓缓流过。

河水尽头是一堵山坡,莱茵河从下面无声地流过。摩泽尔河就这样悄无声息地融入了莱茵河的主流。科布伦茨,不过是摩泽尔河或者莱茵河上无数个城镇中的一个。人们走过后,多半不会留下深刻的印象。旅游中,真正能让游客记住一个地方,应该是该地文化的展现和历史的回顾,或者是某个特别的事件和事物。

武汉本来并无太大的名气,可是自从有了黄鹤楼,有了唐人的诗句,“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”加上历代文人的诗句,如:“烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江”等,武汉就有了文化的底蕴。近代史上辛亥革命武昌起义,给武汉添加了历史的沉淀。当然,近来新冠疫情在武汉发生的事件,更让世人记住这个地方。

德意志之角的威廉一世

而科布伦茨的成名,在于摩泽尔河和莱茵河的交汇处的德意志之角(德文:Deutsches Eck),在于那座著名的建筑,德意志帝国首任皇帝威廉一世(William I)的青铜骑马雕塑。

雕塑中的威廉一世皇帝身着将军制服和迎风飘扬的大衣,身旁的御者一只手牵着骏马,另一只手拿着垫褥和皇帝的皇冠。雕塑前方雕刻有德意志帝国鹰鹫,抓着蛇并喝叱着敌人,以此表现威廉一世的威严。

这座雕塑总高37米,其中骑士像高14米。据说当时建造塑像所需一百万金马克。

要说威廉一世还是个人物。其在位时,经历了1870年的普法战争,一场普鲁士王国与法兰西第二帝国之间爆发的战争,法国方面称为法德战争。普鲁士在关键色当战役中,俘虏了法国皇帝拿破仑三世,以此导致了法兰西第二帝国的瓦解。直到法国于1871年投降,签订《凡尔赛停战协议》,结束了这场战争。

更为牛逼的是,威廉一世德意志皇帝的加冕典礼,竟然在巴黎凡尔赛宫的镜厅举行。这是德法多年交战之后,法兰西的奇耻大辱。因此,法国国民一直对德国保持着强烈的复仇欲望,总想着一雪前耻,法德世仇在接下来的90年里深刻地影响了欧洲局势。

而对法国而言,这场战争彻底结束了持续千年的君主制,法国政治的主体自此变为了一个持久的共和型政府。其后在首都巴黎爆发了一场名为巴黎公社的起义,虽然在两个月后就被镇压,但是对后来的国际共产主义运动产生了积极的借鉴作用。

谁也没有料到,远离欧洲中心的俄罗斯圣彼得堡,接过法国巴黎公社的大旗,爆发了俄国十月革命,开启了共产主义运动的实践。继而影响了大清帝国的倒台和新中国的成立,形成了至今为止东西两大阵营的对立。

虽然说,这都是不可逆转的历史发展,但是其前因后果和压倒骆驼的最后一根稻草,恐怕和威廉一世不无关系。

有意思的是,第二次世界大战即将结束前的1945年,威廉一世骑马雕塑被美国军队的大炮严重损坏。据史料记载,是艾森豪威尔下令进行摧毁的。在美国军队的炮火之下,散落的雕塑从底座上摔下掉进莱茵河,铜制雕塑最终被完全拆除并融化,仅存威廉皇帝的头像现存于科布伦茨的莱茵河中游博物馆中。

第二次世界大战后,法国占领军曾计划彻底拆除雕塑的底座,并用一座代表和平和人民友好交流的雕塑代替,但是由于资金不足,这一计划并没有付之实现。这也是历史发展的一种偶然,假如法国当时筹集到足够的资金,今天我站立的这个地方,就没有威廉一世骑马雕塑,大概也就没有德意志之角一说了。一座雕像又值几个钱?要么是法国人目光短线,要么就是法国的实力和辉煌了被路易十四大帝给消耗殆尽。

时间直到1990年,两德统一后,对于是否要重建这座威廉一世骑马雕塑,引起了激烈的争论。支持重建者认为骑马雕塑作为科布伦茨城市的象征将给旅游业带来正面效应,而反对重建者则批评当今仍对皇帝的敬拜不合时宜。最后雕塑决定权交给科布伦茨市,而科布伦茨接受了当地商人的捐资,重建雕塑。不过德国人这次避免了过分张扬,低调地在雕像下刻着威廉王子一世,而不是皇帝和大帝的称号。

新雕塑落成于1993年9月2日,德意志帝国时期的“色当日”,以纪念1870年普鲁士军队在法国城市色当的决胜一战,俘虏法国皇帝拿破仑三世。无异又是一次对法国的羞辱。

面对高高在上巨大的威廉一世骑马雕塑,我感到德国在欧洲的重新崛起。想想当年的法国,举国之力,还不如小镇上的一个商人,不由得为热爱自由和浪漫的法兰西感到脸红。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

布劳巴赫的马克斯古堡

在德意志之角稍作逗留后,人们便顺着莱茵河继续前行。

前方目的地,时布劳巴赫(Braubach)的马克思堡(Marksburg),一座莱茵河沿岸唯一一座未被战火破坏的城堡。

布劳巴赫位于莱茵河右岸,距德意志之角的科布伦茨东南约10公里左右。布劳巴赫保留了各种中世纪建筑,包括城墙的部分、半木结构建筑和山上的马克斯堡城堡。

19世纪初,法国皇帝拿破仑夺取了神圣罗马帝国,随后又将其废黜。他将布劳巴赫连同马克斯堡赠予盟友卢森堡大公拿骚公爵,以表彰他的功绩。拿骚公爵将这座城堡用作监狱和残疾士兵的收容所。1866年普奥战争后,拿骚公国成为普鲁士的领土,普鲁士接管了马克斯堡。

法国浪漫主义文学的作家维克多·雨果,在1845年的旅行指南《莱茵河》中写道布劳巴赫的一段过往:“它在933年的一份宪章中被命名,是兰高伯爵阿恩斯坦的封地;1270年成为罗道夫统治下的一座帝国城市,1283年成为卡岑内尔博根伯爵的领地;1473年归属黑森;1632年归属达姆施塔特,1802年归属拿骚。布劳巴赫与陶努斯浴场相连,位于一块高耸的岩石脚下,风景迷人,山顶是马克斯堡,其城堡现在是一座国家监狱。”

马克思堡城堡位于远处的山顶上,城堡为淡黄色,不像那些经过风吹雨打的石头城堡,颜色多半是黑乎乎的。

我们的车停在半山腰,要把一段山路才能走到古堡。走到近前一看,古堡有一部分外墙涂抹了一层黄色的保护层,跟旁边没有涂抹的石墙成明显的对比。应该是后来维修时加上去的。不过,也有可能当时就涂有一层保护涂料。

再往上走,就看的更清楚了。下面的城墙是黑灰色的,这才是经历岁月磨蚀的样子。上面的的脚手架还靠在墙边,新修的墙面整齐干净,将以前裸漏的石墙都掩盖在里面了,同时,也掩盖了历史的沧桑。如果古堡都整成这个样子,厚重的历史就会荡然无存。后世的人们就会以为今天就是将来的过去,21世纪也就成为200年前的19世纪。

有人说,往事一旦过去,对于现在就没有区别,三天前和三年前乃至三十年三百年前,都是过去,都是不可再现的历史。如果,这话的意思是指时间不可逆转,事情发生了,就不会回来,还是有些道理的。但是,一个三天的新生儿,和一个三岁的孩童甚至三十岁的成年人,他们身上的过去就有明显不同,更不要说三个月前新修的城墙和经历了300年风霜的城墙。时间在万物上的刻画,还是有区别的,三天前与三百年前的区别那可就大了去了。

我们站在古老的城墙和新修的城堡前,可以感到“往事”的明显区别。

堡垒中的锈迹斑驳的大炮架在颇有年代的木制炮架上,就颇有历史的感觉。

走到里面,看到这些裸漏在外面的石砖石块,这才有了古堡的斑驳的骨感。

这些不知道是酒桶还是水桶的木桶,看起来,有些年代了。

这是对早期城堡中厨房的还原。

城堡中还有音乐室,这倒是很少见的。想来,住在城堡里的日子还是很单调无聊的。城堡主人还是挺有情调的,在如此有限的空间里,竟然还有缪斯诸神的地位。

古堡的楼上,有一个陈列室,是古代铠甲的演变,从冷兵器时代到热兵器时代,武士的装束。

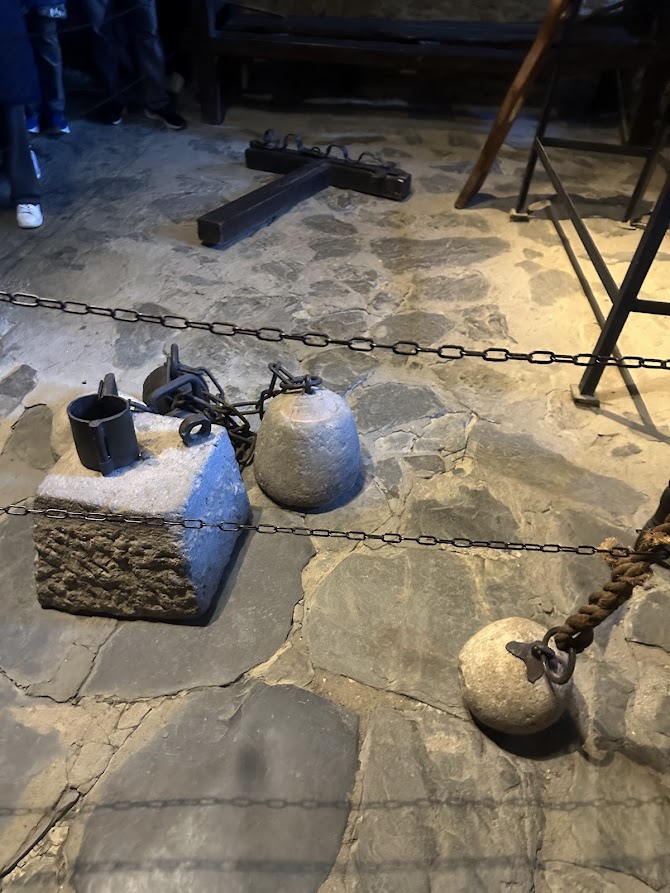

楼下是维克多·雨果提到的国家监狱,摆着那个时代关押犯人的器具,手铐脚镣,还有石锁。犯人一旦带上这些刑具,逃跑几乎是不可能的了。

从这个方向看,高楼、瞭望塔、狭小的窗口,要说这个地方是监狱,还是有点像的。

中午,又回到船上。享用小有名气的德国啤酒加菲尔·科隆(Gaffel Kölsch)。这是一款经典的来自科隆的特别新鲜的特色啤酒。科隆(Kölsch)是德国最严格定义的啤酒风格之一。据说根据历史悠久1516年的《德国纯净啤酒法》,配方用水、麦芽、啤酒花和啤酒花提取物酿造而成。它的风格相对较老,由地区定义,是使用旧世界原料(而且只使用旧世界原料)酿造的啤酒的绝佳典范,味道相当鲜美。

据一位品酒大师的介绍,加菲尔·科隆第一口味道非常好。麦芽的味道很棒,还有一点面包味。这款啤酒还有淡淡的甜味,喝完第一口后还想拿着杯子再喝第二口。有些科隆啤酒会有啤酒花的苦味,啤酒花中尝到了一点果味。这款啤酒之所以如此受欢迎,是因为它很简单。

人们都说,到法国要喝香槟的香槟酒,到德国要喝科隆产的科隆啤酒。仅仅在科隆市50公里范围内生产的啤酒,才能叫做科隆啤酒。

在美国,我经常喝的是荷兰淡色啤酒喜力啤酒(Heineken),没有喝过加菲尔·科隆。这酒喝起来,有一种啤酒花香,微苦,味道略微比喜力要淡一些,很顺口。应该说,加菲尔·科隆是一种清淡型啤酒。

船上的酒随便喝,可惜,担心啤酒肚,只喝了一瓶。人生,并不是处处都那么惬意的。尽管人活到了“随心所欲”的年龄,尽管啤酒和葡萄酒敞开了喝,我还是“不逾矩”,学了贾宝玉:“任凭弱水三千,我只取一瓢饮。”

莱茵河上罗蕾莱

莱茵河的水面较之摩泽尔河要宽一些,两岸风光更加旖旎。

沿岸的山坡上,葡萄园也从单一的色调变成红黄绿的交替。

两岸城镇的房屋也更加密集,教堂的尖顶远近此起彼伏。

河上的游轮也越来越多,不像在摩泽尔河上,早晚只有我们维京号的影子。

好多山顶上都有这样的城墙和城堡。

河岸两旁矗立着雄伟的城堡,每座城堡都有着不为人知的故事

一路上,林林总总教堂和此起彼伏的城堡,仿佛是这段莱茵河的特色。

直到维京号鸣笛,船长请大家到甲板上观看罗蕾莱河滩。只见远远一座青铜女性雕像,那就是莱茵河有名的罗蕾莱雕像(Loreley Statue),神话与现实高耸的石板岬角同名。

关于最出名罗蕾莱的传说是,在罗蕾莱礁石上坐着一个名叫罗蕾莱的女人,她用一把金色的木梳梳理着她金色的长发,过往莱茵河的船员被她美妙的歌声所吸引,因为没有注意到危险的湍流和险峻的礁石,而不幸与船只一起沉入河底。

德国著名的浪漫主义诗人海因里希·海涅在1824年创作了叙事诗“罗蕾莱”(德语:Die Lore-Ley),经过作曲家为这首诗歌谱曲,从而成为一首世代相传的德国民歌。

我不知为了什么 我会这般悲伤 有一个旧日故事 在心中念念不忘

微风料峭而又幽瞑 静静吹过莱茵 夕阳的光辉染红 染红了山顶

有一位美丽的姑娘 奇异的高踞高崖 朝阳映在她的脸庞 她梳着她的长发

思念着远方的情郎 并且高唱歌一曲 歌唱着一首热狂生动的旋律

小船中有一位少年 他不觉沉醉神往 忘却了无情急流 只见山上的姑娘

狂暴的风浪 终于带走了少年郎 应和着罗雷莱 动人心魂的歌声

其实,小时候看到的希腊神话故事,就听说过类似的故事。河神有个美丽的女儿塞壬(Siren),歌唱得很好。但是在一次音乐比赛中,输给了司掌音乐的女神缪斯,被拔去双翅。塞壬只好在海岸线附近游弋,有时会变幻为美人鱼,用自己的音乐天赋吸引过往的水手,致使他们遭遇灭顶之灾。

当大名鼎鼎的希腊英雄奥德修斯,打败特洛伊战争后扬帆回家,路过此处时,事先让手下海员以白蜡塞住自己耳朵,他为了领航而将自己绑缚在桅杆上,命令海员无论如何都不要松开。当他听到塞壬美妙的歌声后,也忍不住诱惑,命令为他海员松绑。辛亏海员将他绑得更紧,才顺利渡过那段危险的海域。

罗蕾莱礁石附近是莱茵河中最危险的河段。一座沙洲矗立在莱茵河中,一侧的河流冲击着河中矗立的礁石,而另一侧的河流则相当平缓,这两股不同速度的河流在沙洲后面汇集到一起,形成很大的漩涡。险峻的山岩和湍急的河流曾使得很多船只在这里发生事故遇难,如今仍有信号灯指引过往船只注意安全。

罗蕾莱雕像于1983年安装。即使这样,这条危险的河道上仍然会发生沉船事故,最近一次是在2011年,一艘载有2,400吨油轮在此倾覆。看来,罗蕾莱的幽灵,抑或是塞壬精灵,仍然会在此出现——她唱歌、梳头,让心猿意马的水手们在莱茵河中丧生。

我们的水手颇有定力,或许被船长塞住了耳朵。而此刻,我们的船长大概正被绑在驾驶室的沙发上,闭着眼睛,耳朵欣赏着罗蕾莱美妙的歌声。

很庆幸,维京号远远绕过罗蕾莱,稳稳地渡过了险滩。前面,又是风景如画的莱茵河。

11/04/2024 草于莱茵河德国角

01/11/2025 修改于瓦蓝湖茅舍