游不完的巴黎——卢浮宫

国人可以不知道我们美国南方的阳光州佛罗里达,却不可能不知道法国的巴黎,尤其是在巴黎2024奥运会后。

我最早知道的巴黎,是革命的巴黎——巴黎公社。马克思主义的史学家认为巴黎公社为1917年俄国革命的先驱。俄国革命的成功,使得中国共产党人决定“走俄国人的道路”,武装起义,最终在中国大陆夺取政权。在这个意义上,巴黎是现代工人阶级的革命圣地。

后来,又在阅读世界文学,狄更斯的《双城记》中,知道了更早的法国大革命爆发,起义军攻占巴士底狱。又从维克多·雨果的小说《巴黎圣母院》和《悲惨世界》、大仲马的《基督山伯爵》、罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》等更多的文学著作中,多方面地了解到革命之外的巴黎故事。巴黎既是浪漫和温情的,也是血腥和悲惨的,巴黎的故事是偶然和必然的混合,也是英雄与恶棍的对决。

当生命的节奏从为谋生不得已的疲惫踉跄,终于达到临终前那短暂的平缓从容,人们开始抓紧时间,去弥补在为五斗米折腰时,顾不上的那些机会和插肩而过的向往。于是,我们开始了观看世界之旅。巴黎,是向往已久的欧洲之旅之必行之地,就像已经周游过的英国伦敦、德国柏林、俄国圣彼得堡、希腊雅典,西班牙的巴塞罗那,葡萄牙的里斯本,以及最近造访的捷克布拉格等名城名地。

巴黎在我的心目中,有一系列想亲眼目睹的地方,如著名的巴黎地标埃菲尔铁塔,纪念拿破仑的巴黎凯旋门,世界上最大的艺术博物馆之一的卢浮宫,极尽“绚烂豪华奢侈美”的凡尔赛宫,还有充满浪漫色彩的塞纳河,钟楼怪人加西莫多曾经出没过的巴黎圣母院等等。如果可能,逛一逛巴黎最美丽的街道“香榭丽舍”大街。

可惜,领导此次出游计划,巴黎只有两天多的时间。其中已经安排了一个上午是巴黎掠影,一个下午是凡尔赛宫。自由行只有一天的时间,我们决定这一天主要用来参观卢浮宫。

一大早就到了巴黎,维京旅行社的服务人员子在机场接机,将我们送上到旅店的专车,一路送到下榻的旅店。他们的服务真好,免去了游客人生地不熟,在机场到处打听如何到驻地的麻烦。

惊鸿一瞥卢浮宫

旅馆的入住登记是下午3点钟。我们放下行李箱,第一件事就是去卢浮宫。

经查,卢浮宫离我们下榻比较远,大约7个多公里。走路当然不是最佳方案。门口有地铁,旅店服务人员说可以乘地铁,可以直达卢浮宫。我们到卢浮宫后发现,没有错,地铁出口直通卢浮宫。

一旁的维京服务人员劝我们,还是乘出租车比较方便。不懂法语的我们,在地铁里会耽误时间,而且还可能出错。他是对的。在旅店门口叫了一辆出租车,20欧元,10点钟就到了卢浮宫。

第一个映入眼帘的就是卢浮宫玻璃金字塔。金字塔位于卢浮宫主庭院拿破仑庭院中间,是一个用玻璃和金属建造的巨大金字塔,周围环绕着三个较小的金字塔。大的金字塔作为卢浮宫博物馆的主入口。

这个金字塔由美籍华人建筑师贝聿铭设计,于1989年建成。建造初期引起极大争议,当时普遍法国民众认为设计师贝聿铭的金字塔设计过于前卫,并不适合建造在充满古典气息的卢浮宫上,连巴黎市长也加入批评。但是在时任法国总统密特朗的坚持下,金字塔终于建成。如今卢浮宫金字塔已经成为巴黎市的地标以及象征,从前批评金字塔过于前卫的声音也逐渐减少。在我的眼中,这个金字塔不仅是属于巴黎的,也是属于全世界和全人类的。

卢浮宫除了星期二,每周的其它日子都从9点钟起对外开放。我们很幸运,星期三到的巴黎。不过卢浮宫前排队的人让我大吃一惊。门前乌泱泱的人群,让我想起具有中国旅游景点的“人山人海”,原来并非是中国特色,法兰西也有这东西。看着排着好几条队伍的人群,动起了打退堂鼓的心思。

要是平时,我早就转身走了,但是,这是我们今天最主要的项目,到了跟前再不进去,以后就没有时间了。一打听,那些较短的队伍,是事前就约定好了参观时间的人。我们属于事前没有约定的散兵游勇,属于站得最长的那条队伍,从金字塔开始,沿着卢浮宫的右侧一翼德农馆长长的展厅大楼,一直排到卢浮宫的顶头正门,还要拐个弯。

没法子,豁出去了,那就排队吧。好巧,我们身后也来了一对德克萨斯州来的华人老夫妇。他们也是自助游,不过显然功课做得比我们足。他们昨天坐地铁转火车,自己去参观了凡尔赛宫,还买了今天的卢浮宫入场券。不过他们没有在网上预定参观时间,结果也跟我们没有买票的排起大队来。

第一个教训是,如果自行参观,最好事前做一点功课,在网上订票并预定参观时间,这样就会节省时间和精力。

说到精力,这个排队还真是一场考验。我们从佛罗里达飞到巴黎,还是一身夏装,外面准备了一件单薄的夹克衫,以为可以抵挡10月底巴黎的深秋。结果太早到了旅馆,不能入住,行李箱就寄存在旅店,没有机会更换厚一些的衣服。观看周围的观光者,有的裹着毛线的大围脖,有的身着羽绒服,有的干脆穿着冬天的呢子大衣。我们两件单衣,在巴黎十月底阴冷的露天里,无遮无挡,风吹得身上冷飕飕的,眼泪鼻涕都流下来了,搞不好会冻感冒了。

第二个教训,出门在外,要预想到外面会比佛罗里达冷得多,穿衣要宁多勿少。

我们从10:15分开始排队,12:25分从金字塔进入卢浮宫,2个多小时的排队。

刘姥姥进大观园。这是我进卢浮宫后的第一感觉。四面八方都是排队入场的人们,不知进哪个门?先去买票,柜台玻璃窗上没有英文,只见标着6欧元的字样,于是买了两张票。

一大早到的巴黎,接着匆匆忙忙赶到卢浮宫,然后,在冷天里站了两个小时的队,人也乏了,肚子也饿了。先到星巴克坐下来,休息片刻。来一杯热咖啡,来个点心充充饥,补充能量充充电。缓过神来,这才打开博物馆的导览图。

从外面看,卢浮宫两到三层楼的样子,其实水很深。从图上看,开放的展览厅楼分为上下5层和三个展厅。根据其介绍,展品按照三个展厅展示:

- 黎塞留翼楼(Richelieu Wing):远东、近东、伊斯兰文物;雕塑;14世纪至17世纪的法国油画;德国、尼德兰和佛兰德斯油画;其他绘画和形象艺术。

- 苏利翼楼(Sully Wing):古埃及文物;近东文物;古希腊、伊特鲁里亚、古罗马文物及雕塑。

- 德农翼楼(Denon Wing):古希腊、伊特鲁里亚、古罗马雕塑;17世纪至19世纪的法国油画;意大利及西班牙油画。

吃饱喝足了,开始游卢浮宫了。不记得刘姥姥导大观园时怎么开始的,我们选择有蒙娜丽莎画像的那个门口。先去排队,将买的门票交给柜台,领取游览解说的耳机装置。然后,再排另一个队入展厅。不料守门人告诉我,6欧元只是付的租用耳机设备的钱,不是参观券。啊?后来发现,卢浮宫太大,转来转去,不久就迷失方向。开始对照展品听着介绍,后来就不知道转到哪里了,耳机设备基本上就成了聋子的耳朵——摆饰。

第三个教训,如果只有一天或者半天的时间,不要租借这套听力设备。操作复杂,内容太多,而且讲解时间稍长,到后来眼花缭乱,根本就顾不过来了。

正当我下楼,准备再次到售票窗口购买入场券时,突然博物馆里传出警报声,观众纷纷从里往外出来。大厅里响起疏散人群的广播声。不好,火警!不会这么倒霉吧?好不容易来这么一趟,冷风中站了两个多小时,还没有进展厅,就要出去了。上帝,您不是开玩笑吧?

望着四下走出的人群,心有不甘。心想,如果上帝要如此安排,那我也没有办法。于是便想起“上帝在为你关上一扇门时,有打开另一扇门”的说法。这另一扇门在哪里,又是什么呢?有些不甘心,在楼下大厅里,寻得个地方坐了下来,观察动静。似乎大厅里并没有继续往外赶人的趋势。

我的入场券还没有买,售票窗口前,空无一人。买还是不买?等等,再等等。

前去询问博物馆服务台的工作人员,到底怎么回事儿?回答是,再过30分钟后,博物馆继续开放。哈!上帝打开的第二扇门,原来是这样的。高高兴兴地去买了两张票,一张22欧元。

卢浮宫目前拥有约60多万件藏品。如果以每分钟看60件展品的飞快速度,也需要1万多分钟,170小时,不吃不喝不休息地看一个星期的时间。以我们半天的时间,又能看多少呢?因此,今天只是卢浮宫初探,走到哪里看到哪里,点到为止。

下面只是简单介绍一下卢浮宫推荐的,我比较感兴趣的几件藏品。

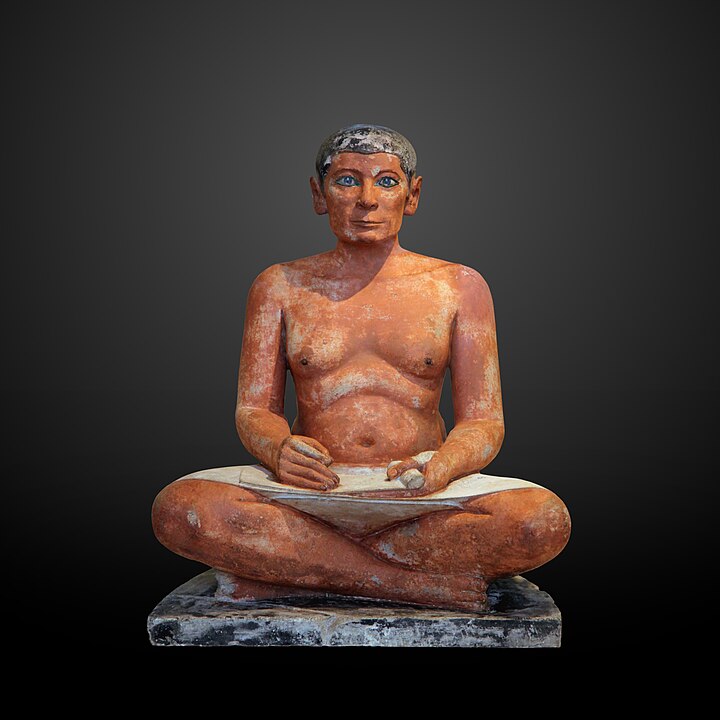

先看到的为古埃及文物。

其中有个“书记坐像”(Seated Scribe),标在进门处的广告照片上,以前没有见过。这尊书记坐像大约制作于公元前2450-2325年,早于中国历史传说中大禹治水的年代。该雕像由一尊彩绘石灰石构成,同期的中国古代,似乎还没有这类彩绘石像。

雕塑眼晴很特别,是由红脉白菱镁石制成,并精心镶嵌著抛光的截断水晶,正面在灯光下,可以看见闪闪发光。完全有别于那些希腊和罗马的石雕,眼睛是圆圆凸出的,像死了的金鱼眼。书吏在古代埃及掌握纪录、计算、测量、检查、裁判等埃及行政权力,在古埃及的官僚政治中是重要的中坚份子。

塔尼斯的大狮身人面像(Great Sphinx of Tanis),其历史可以追溯到公元前26世纪。狮身人面像又叫斯芬克斯,最初源於古埃及的神話,是長有翅膀的怪物。我在埃及见过著名的大狮身人面像。而关于它的故事,我是在希腊神话中得知的。斯芬克斯坐在悬崖上,拦住路人,用谜语问他们,猜不中者就会被它吃掉,这个谜语是:“什么动物早晨用四条腿走路,中午用两条腿走路,晚上用三条腿走路?”

这个雕像采用朱红色花岗石雕刻,精致美观,庄严肃穆。坚硬的石材,除了鼻子和左前爪有损伤以外,风化腐蚀的痕迹很少,保护得非常好。

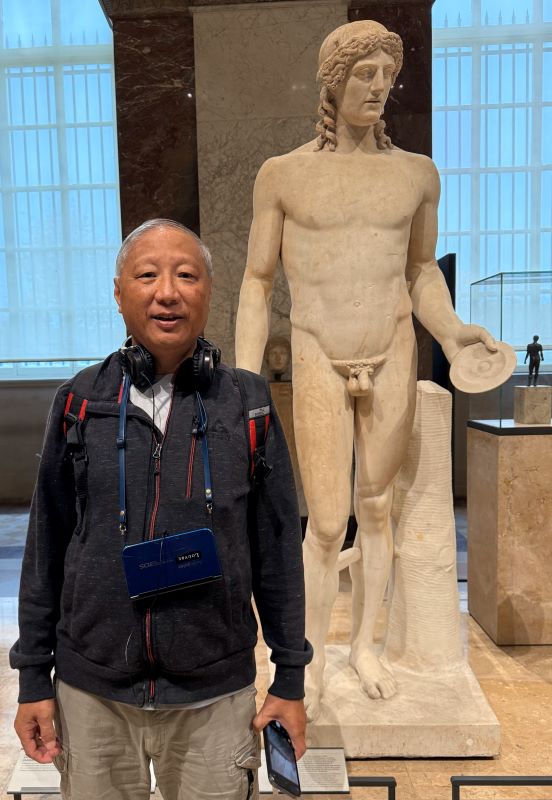

然后是古希腊和古罗马文物部。

再次领略了古希腊和古罗马雕塑的美。首先当然时众所周知的“米洛的维纳斯”,这个维纳斯以其遗失的神秘双臂而知名,又称“断臂维纳斯”。有点吃惊的是这座大理石雕成的雕像高204厘米,比平常见到的仿制品要高大的多,明显大于女性人体真实大小。

再就是以前不太了解的萨莫色雷斯的胜利女神(Winged Victory of Samothrace / Nike of Samothrace)。它由一尊代表希腊神话女神尼刻的的雕塑组成,不仅缺少手臂,更重要的是缺少头部,但是她有绽开的双翅。迎面看去,她站在船头顶风破浪前行,衣裙迎风飘扬,仿佛女神从天而降,落在战舰的船头,又或者正要展翅飞翔,迎接一场海战。胜利女神像的出色之处在于将动态的动作与突然间的静止融为一体,女神保持着优雅平衡的身姿。大概电影“泰坦尼克号”女主角站在船头甲板上的镜头,就是来源于胜利女神尼克的造型。

《垂死的奴隶》(Dying Slave)也是我以前不知晓的著名藏品。是意大利文艺复兴艺术家米开朗基罗的一尊大理石雕塑。雕塑闭上双眼,仿佛在睡梦中,安静地等待死亡的到来。艺术家评论说,它“暗示了生命在死亡的无情力量面前投降的时刻”。

还有《叛逆的奴隶》,米开朗基罗的另一个雕塑。描绘的对象试图从束缚中挣扎出来,他的双手被捆在背后,躯干扭曲,头部扭动,给人的印象是,奴隶被捆绑后的挣扎和无奈。

在这两具精美的人体面前,以及众多的雕塑之前,我再一次感到上帝所创造的人体之美。

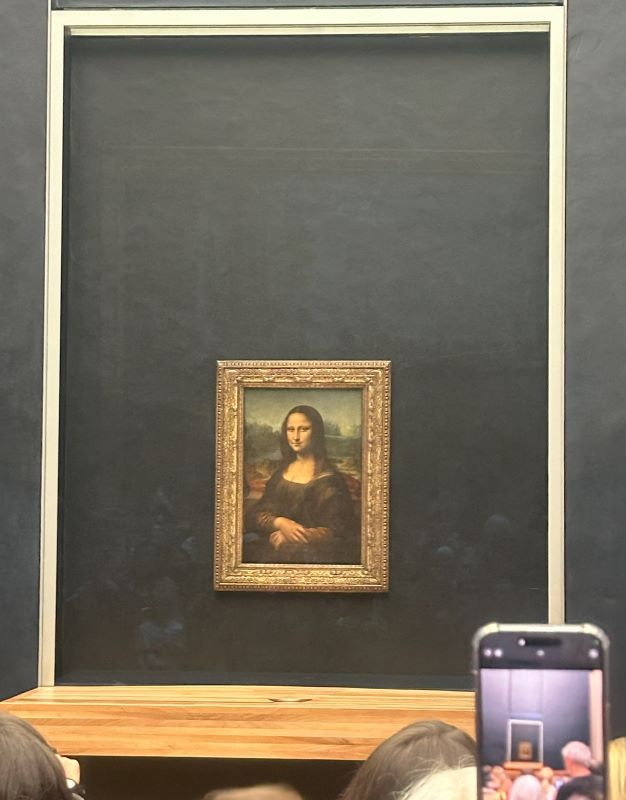

绘画大概是卢浮宫最多的藏品了。首屈一指的是那张具有“神秘的笑容”的《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)了。这幅画的意大利语名称“La Gioconda”和法语名称“La Joconde”,发音都接近于汉语的焦孔多。为什么?据说,这幅画所描绘的模特,被认为是佛罗伦萨富商弗焦孔多(Francesco del Giocondo)的夫人丽莎·焦孔多,又名蒙娜丽莎。

《蒙娜丽莎》装在一个画框里,展示在更大的一个展框里,被防弹玻璃保护起来。因为此前发生过太多攻击《蒙娜丽莎》画像的案件。为什么有什么不满意的心情,就要把《蒙娜丽莎》拿来攻击一番?实在不明白。

画像看起来比想象的要小得多。如果你想在真的肖像前,仔细领教一下《蒙娜丽莎》的神秘的笑容,建议你打消这个念头,因为拥挤在画前的人太多了。想要安静的观看,几乎是不可能的。

听说卢浮宫在2019年引入了新式排队系统,博物馆的参观者需要排队才能欣赏这幅画作。当排队完毕后,每组观众只有约30秒的时间观赏《蒙娜丽莎》。好像现在没有这个要求了,一大堆人乱哄哄地拥挤在画前,争相拍照。还不如坐在电脑前,通过卢浮宫网站提供的视频或者照片,可以更清晰细致地观看照片。

有一副画引起我的注意,《拿破仑加冕》(法语:Le Sacre de Napoléon)。在众多的栩栩如生的人物的重大场景中,凸显了拿破仑在巴黎圣母院加冕时,约瑟芬跪在他面前的瞬间。他身后坐着教皇庇护七世。这是法国画家大卫的油画,描述拿破仑的加冕礼场景。很清晰,很精细,也很壮观。

有趣的是,此画其实有两幅。我此刻看到的原版现存于卢浮宫。后来我参观凡尔赛宫时,又看到了这幅画。这也是大卫亲自复制重画的第二版本。两幅画均为真品!差别在于画面中拿破仑妹妹宝琳公主着装颜色不同:卢浮宫的这一幅着白纱,而凡尔赛宫的那幅着红纱。

还有一幅画,是在巴黎奥运会2024的开幕式上看到的,《迦拿的婚礼》(The Wedding at Cana)。是一幅意大利画家保罗·委罗内塞创作的油画,内容描绘圣经故事迦拿的婚礼。整个画面显得拥挤不堪,人太多,动作也太多,给我一种紧张和不稳定的感觉。不知道是否真的是当时婚礼的写照?这只是我一个外行的感觉。

专家和行家门认为,《迦拿的婚礼》为矫饰主义油画,内容包含许多艺术家的影响,例如莱昂纳多、拉斐尔和米开朗基罗,特别是早期的画作。文艺复兴全盛期强调理想的比例、平衡、美学。这幅作品另外一个有名的地方,在于这是文艺复兴全盛期的大幅油画(6.77米×9.94米),是卢浮宫博物馆收藏的最宽敞的油画(67.29平方米)。

为了更好的理解这幅画,我查了一下《迦拿的婚礼》的故事。这是圣经中《约翰福音》所记载的一个事件。耶稣和他的门徒一同参加在迦拿举行的一场犹太婚礼。在画中,耶稣坐在婚礼长桌正中间,头上闪着属于他的光。

当主人的酒用尽时,耶稣的母亲马利亚告诉耶稣说,“他们没有酒了。”耶稣回答说,“妇人,這與我和你有什么相干?我的时候还没有到。”耶稣的母亲对仆人说,“他告诉你们什么,你们就做什么。”

耶稣命令仆人将空石缸都盛满水。他们照此办理。于是耶稣又告诉他们舀出一些水来,送给首席侍应。侍应品尝时,水已经变成了酒,他并不知道耶稣所做的。画中右前方画的就是倒酒的人。他旁边身着白色衣服,手持酒杯的人,就是首席侍应。他看着杯中的酒,有点不相信的样子。

这是耶稣所行的第一个神迹,用以展示他的荣耀。然后,自然而然,他的门徒就信入了他。而且,这一事件也被用作反对基督教禁酒主义的一个论据。信不信,由你!

在这幅画前,没有《蒙娜丽莎》看客的拥挤,我得可慢慢地品味。站立画前仰望,更感到画幅的巨大,人物的众多,前面人物呼之欲出的生动。只有耶稣笔直的端坐那里,两眼目不斜视,严肃得像一个刻板的老师。他是神,不是人。

最后是《自由领导人民》(法语:La Liberté guidant le peuple),一幅法国浪漫主义画家欧仁·德拉克洛瓦的作品,也在巴黎奥运会2024的开幕式上出现过。终于,看到一幅反应现代题材的法国浪漫主义画派的作品了。

这幅作品表现的是1830年的法国七月革命。作为一个外行,我可以看出画家有意地大量使用了红、白、蓝三种颜色,不仅在三色旗上,也在画面的其它地方。最明显的是伏跪在自由女神前面的男子的衣着:他的红色腰带、蓝色布衫以及其中露出的一截白色内衫恰好重现了三色旗的颜色排列。画作采用三角构图,自由女神的三色旗正是金字塔的最高点。

不过,该画于1831年在巴黎沙龙展上向公众展出时,引起了争议。有评论认为它“太过脏乱”,“没有美感”等等。不禁让我想起曾经背得滚瓜烂熟的一段“语录”:“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”

既然是革命,就不是《蒙娜丽莎》“神秘的笑容”所带来的美感,也不是《拿破仑加冕》那样庄重华丽冠冕堂皇,更不是《迦拿的婚礼》那样喜气洋洋酒足饭饱。革命是倒在地上的尸体,革命是火枪和硝烟弥漫,革命是刺刀尖上的鲜血淋淋,是自由女神号召身后的人民起来冲锋向前。

德拉克罗瓦在写给他兄弟的一封信中谈到:“当我努力创作的时候,我的心情便好转了……即使我没有为了我的祖国战斗,我也可以用我的画作来歌颂它。”

难怪有人说,西方艺术两大类:雕塑和绘画。果真如此!此外,很想看看卢浮宫有没有非洲和亚洲艺术,尤其是中国古代的艺术品(有吗?)结果没有看到。

昨天飞机一夜没有睡好觉,今天本来早上休息一下,倒个时差,没有想到,却在疲劳中,兴奋得近乎熬了一整天24小时。卢浮宫下楼、上楼爬了五层,看到后来,领导终于累得没有劲儿了。好在此行目的圆满达到,于是乎打道回府。

卢浮宫,我踏上了你的领地!金字塔,我摸到了你的筋骨!维纳斯,我见到你的真容!蒙娜丽莎,我目睹了你的神秘!今日如此,夫复何求?

10/30/2024 草记于旅途

11/21/2024 修改于瓦蓝湖