洪洞大槐树

“苏三离了洪洞县,将身来在大街前。未曾开言我心好惨,过往的君子听我言。哪一位去到南京转,见那二郎把信传:就说苏三把命断,来生变犬马我当报还。”虽然我不会唱京剧,但是这段京剧西皮流水却是耳熟能详。这段京剧的人物苏三经过中國四大名旦梅、程、荀、尚扮演而闻名,成为中国历史上家喻户晓的人物。然而,洪洞县在哪里,又有几人知道?

“问我老家在何处,山西洪洞大槐树。”如果,你听过这句话,自然就知道洪洞县在山西了。如果你还是不知道,那就跟我去游游山西,看看洪洞的大槐树吧。

移民

父亲是河北省安国县人。看过电视剧《大宅门》的观众,都知道安国素有“药都”之称。十年动乱期间,曾经回过一次老家,也是此生唯一的一次。听老辈人说,我们祖辈就是从大槐树下移民过来的。当时也没有把这当回事,只记得“大槐树”一说,也不知道大槐树长在哪里。

一路上,听导游介绍,洪洞大槐树,又称古大槐树或者山西大槐树,是明代的一处移民地。我们这次的山西游行程,其中包括去参观洪洞县的大槐树公园。

中国人口的迁徙,在近代以前,其大方向主要是由北至南,如历史上有名的“衣冠南渡”。北人一次次南迁,造就了南方文化与经济的繁荣。几乎每一次大的社会动荡,都会导致大规模的人口南迁。

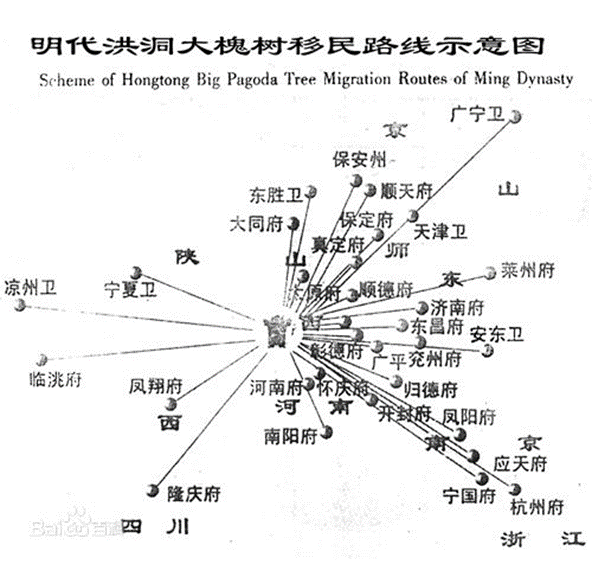

明朝开国后,由于元朝末年自然灾害和农民起义,战乱纷争,民不聊生,导致中原地区人口大量减少。朱元璋决定从受战乱影响较小,当时人口较多的山西移民中原垦荒,恢复农业,恢复经济,史称“洪武移民”。后来,明朝发生了“靖难之变”的四年战乱,严重破坏了社会经济,又一次造成中原地区的荒凉局面。于是又有一次较大的移民,史称“永乐移民”。

根据《明史》、《明实录》等史书记载,虽然称为“洪洞大槐树移民”,但不是将山西洪洞县的人口迁走,而是以此地作为集结中转的枢纽。洪洞县位于晋南平原,农业发达,处于交通要道上,自古以来就设有驿站。当时洪洞县广济寺旁有一株高大的汉代古槐,贯通南北的驿道就从这棵古槐的树荫下通过。

那时的“移民政策”哪里有现在的“三峡移民”这么好,官府采取的是强制移民。据说官府在广济寺设立办公点,将百姓骗到古槐下,强行押送到中原。使得洪洞的大槐树成为故乡留给移民的最后印象,也成为了移民后代关于故乡的记忆符号。

另外,明初朱元璋的洪武移民时期,还有“湖广填四川”一说。移民路线主要分为水路和陆路两条:水路是沿长江溯源而上,经三峡入四川盆地,该路线上的移民大多来自湖北、江西;陆路沿古时川黔、川鄂小道入四川,该路线的移民大多是湖南、贵州人,以及部分来自广东、福建的客家人。

小时候,觉得四川话和湖北话,非常近似,说不定跟湖广填四川有关。

影响

山西移民使中原和其它地区人口迅速恢复,加快了当地社会经济的复苏。同时,使一些山西习俗传播开来,如在寒食节吃冷食、蒸面燕,是山西人纪念先秦晋国名臣介子推的习俗,随移民来到山东、安徽而流传开来。

还有一些与移民有关的传说,如小脚趾的指甲为两瓣状,当初是用镰刀砍的,为了今后四散各地的后代留下纪念。这个传说还具体地出现在大槐树公园移民历史浮雕的大壁上。我的小脚趾的指甲就是两瓣,而且我问过很多人,都有这种现象。还有就是前臂上有一道痕迹,相传是移民被绑着手臂押解时间长了留下的。这个,我也有。看了许多人的手臂,也有同样的一道痕迹。信,还是不信?

导游还提到“解手”一词的由来:因为强制移民中时有逃跑,官兵便长时间反绑移民双手,路上若要方便,就要求解开双手,逐渐由“官爷解开手,我要上厕所”演变成“解手”。说这是山西方言。不过,我的出生在湖北,武汉方言也把上厕所叫“解手”,而且还有“解大手”和“解小手”的细分。不知跟山西有什么关系?

还有说由于长时间反绑双手,胳膊逐渐麻木,后来习惯性背手走路,而子孙也延续了这个习惯。有时候,我也会背着手走路。不过,背手走路是山西人的遗传,这一点不太令人确信。

有人说:洪洞大槐树下的移民,当初直接迁入地是豫、鲁、冀、京、皖、苏、鄂、陕、甘、宁、晋等省市。然而数百年间,峰回路转,这些地方的移民后裔,又辗转迁到云南、四川、贵州、新疆、东北、港台等地。解放前的“下南洋”,改革开放以来的出国留学、探亲、定居,到现在,大槐树的后人已经是遍布神州大地、天涯海角。

以上种种,在口述移民史的基础上,以“物证”的方式,更加“确定”了自己就是老西的后裔。把这次随机而定的旅游,几乎当成了“认祖归宗”之旅。

参观

当旅游大巴停下来时,老远就看到一颗大树。其造型古老沧桑、伟岸厚重、支根入土、虬劲有力。上面挂有“大槐树寻根祭祖园”字样,下面是大门入口处。近前一看,哇!此树巨大,是一颗直径约20米的老槐树根。在走路机上,我“到过”美国红杉树国家公园 Sequoia National Park,见过其中号称世界上最大的树,雪曼将军树 General Sherman Tree,底部最大直径为11米。看来洪洞大槐树要跟雪曼将军叫板世界第一了。进门后,到树下细看,树皮光溜,中间的小缝中有水泥粉磨痕迹,原来是一颗人造大槐树 Made in China。

导游下车时,特意嘱咐,洪洞是没有卫生间的。如果需要方便的,请找“解手场”。果然如此,停车场就有一个解手场。除了具有中国特色,飞檐翘壁、彩绘红柱和大红灯笼以外,而且颇有国际范儿。图示除了男女之外,另有残疾人的标志。近前细看,还有英、日、韩、俄、西等语言翻译。更具山西特色的是上有一副对联。上联:解手场前思久远;下联:大槐树下忆峥嵘;横批:解手场。不禁令人叫绝!

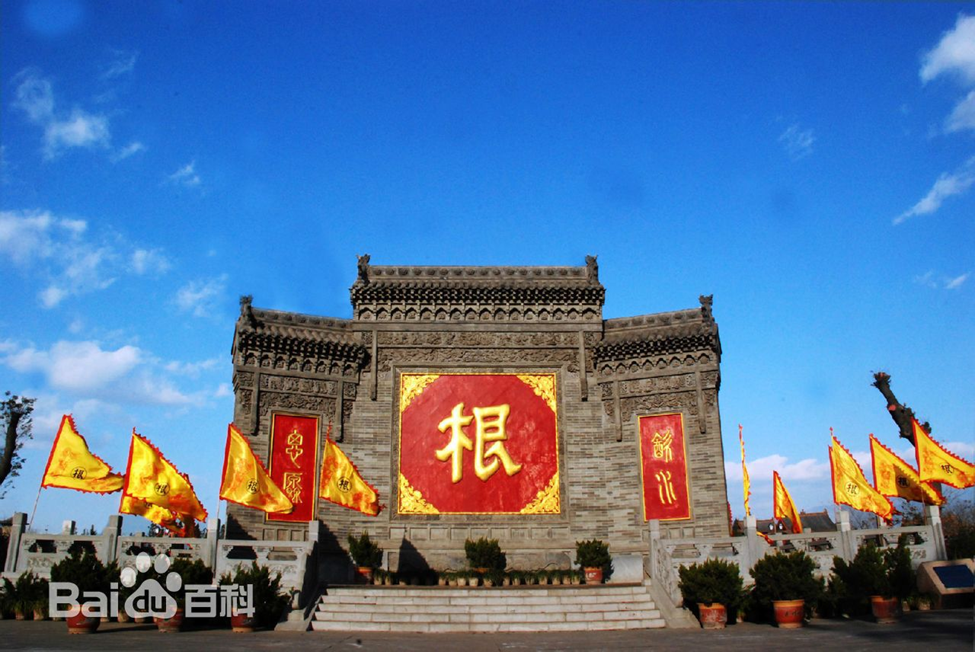

进得大门,导游就把我们一群人交给园中讲解员。迎面是一堵“根”字影壁。经查是艺美术学院院长、著名书画家张仃老先生来参观时题写的。他的儿子我在大华府是就认识,是大华府的名人张郎郎。张郎郎是一位有名的艺术家,据说还是一位颇有争议、被人们广泛关注的知识分子。细细看来,这个“木”字边旁,是不是像一个人高昂着头,撒开两只胳膊走路的样子。再看这个“根”字的最后一笔,像不像一个人正在迈步行走的脚呢。它旁边题有四个篆体大字,恕我浅薄,只看出一个“水”字来。据园中讲解员说,是有“饮水”、“思源”四个字。那个”源”没有三点水,据说也是有寓意的。

在真正的第一代大槐树的遗址上,有一个碑亭,碑阳镌刻“古大槐树处”五个隶体字。两边有一副楹联:

开疆拓土筚路蓝缕启山野

报本溯源铭功昭德兴中华

石碑背面的《重修古大槐树碑记》是由古大槐树遗址重建者之一的贺柏寿所题写,碑记中详细的记载了古大槐树遗址的重建过程。

讲解员告诉我们,第一代大槐树已经干枯而死。由第一代古大槐树滋生的第二代大槐树,距今已有400多年的历史了。由二代大槐树同根滋生的第三代大槐树也有近百年的历史。大槐树上挂满了红黄交结的绳子,看来,真有不少游人来到大槐树下焚香、叩拜,祈福。看到一代代的大槐树,不禁想到,古老的中华民族不就是这样顽强地衍生不止,而且生生不息么?

再往前走,就是移民浮雕图。三组浮雕以大槐树为背景,自左至右为:移民国策、移民惜别、移民迁徙。中间有文字隔开,以文释画,文画互彰。具体讲述了大槐树移民的起因、槐乡人们别离乡土、迁徙途中的情景。其中有官人手里拿着刀,每登记一人,就逼其脱掉鞋袜,在小拇脚趾上砍一刀,做为记号,以防逃跑。

讲解员还在浮雕图前讲了一个故事。官府在广济寺的外墙上张贴着迁民告示:“凡不愿外迁者,必须在三天之内,赶到广济寺旁大槐树下报名登记。”人们知道了这个消息后,匆忙拖家带口、扶老携幼地来到大槐树下。然而一切只是官府的圈套。一大队官兵突然包围了人群,官员宣读圣旨:“凡来大槐树下者,一律外迁”。大家都惊呆了,意识到自己上当受骗了。但已经为时已晚。

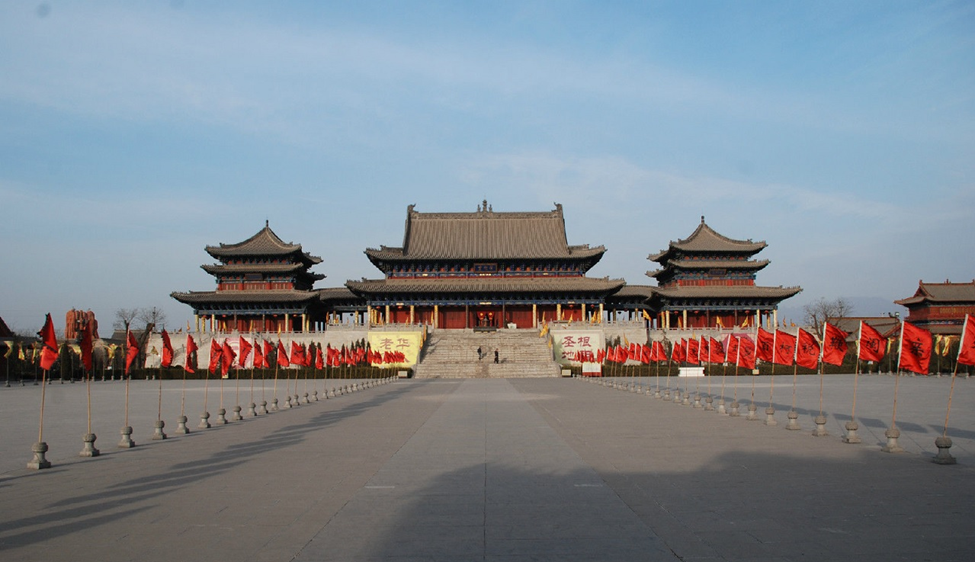

然后,我们走到一个大殿“祭祖堂”。祭祖堂修得颇有排场,就像故宫里文武百官等待商朝的大殿。讲解员跟我们介绍了祭祖流程和注意事项后,就让我们到姓氏索引台查询自己姓氏先祖牌位的供奉神橱。祭祖仪式如下:

1、请上三柱高香,祭拜大槐树移民先祖之神。

2、面对先祖牌位,敬四柱香,进行最虔诚的祭拜。祭拜动作要领:在拜垫前肃穆站立;双手合十,面对牌位深鞠躬,下跪三叩首,心中缅怀祈祷。叩拜时双手掌心向上,便于接迎祖先赐予之福气和灵气。

3、按照古代礼仪,祭祖就要上供品。祭祖堂专门准备了吉祥帛、组装供品、大槐树酒等等,方便向祖先进行最虔诚的祭拜。

4、传统的祭祀在祭拜以后讲究撤馔受胙。传说祖先会把供品寄予福佑返给祭拜者。

当然,请香和上供都是要钱的。然后,讲解员指导我们六人一排,开始祭祖。不料,团里有人说:我们是湖北人,我们的祖先不是山西的。话音一落,请香、上供和布施的人都停了下来,六十余人的大团散了大半。讲解员甜甜的笑脸一下子就凝固了。嗐!这些九头鸟。

还有个“中华姓氏苑”,大家都可以在里面找到自己的姓氏。说起中华姓氏,“姓”字就是“女所生也”的意思,起源于母系氏族社会。在那个时代,“民只知有母,不知有父”,世系只能“从母得姓”。这点可以从川滇两省交界泸沽湖所居住的摩梭人得到印证。“氏”则起源于父系氏族社会,是姓的分支。氏最初是表示部落支系的居住地。在先秦时期,“姓”和“氏”是有严格区分的,“姓”决定能否通婚,“氏”用来区分贵贱。贵族有姓有氏,平民有姓无氏。到了汉朝,由于以刘邦为首的创立者及新贵大多为平民,他们对“氏明贵贱”的姓氏制度极为不满,于是将 “姓”和“氏”合二为一。因此,自汉朝后,“姓”和“氏”不再有别。上至帝王,下至百姓,人人享有姓氏的权利。据此,我们老刘家,应该是“姓氏合一“的开山鼻祖,用”天下姓氏刘为先“来讲,似不为过。

除了”刘“字,另一个有意思的是“李”字。李字通常说“十八子”,但是那个分解法有点俗。如果换成由“十、八、了、一”四字组成,那里面就有故事了。北宋自太祖赵匡胤至亡国之君共传九代,南宋自宋高宗赵构至末代帝也传了九代,加起来正好十八代,“了一”即“了矣”。预示赵宋传十八代就完了。这虽是一些好事者的附会之说,但仔细想来,也很值得回味。弱弱地问一句:在此之前,有人知道宋朝有十八代帝王吗?

园子里的商店有许多跟姓氏有关的纪念物。一套书和高档纪念品可以卖到人民币几千元。我买了一把既实用又有姓氏纪念意义的折扇,扇面上一边是个大写的刘字,一边是纪念姓氏的诗文。带回美国作为这趟认祖归宗的纪念。

质疑

出来后,在旅游大巴上,听到团员们不少的质疑声。因为他们多为地道的湖北人,对大槐树没有我这样的感情,所以感到洪洞移民傳說色彩太重。比如,“解手”一词湖北方言就是这么讲的。说到脚趾甲,试问今天拿一刀砍你脚趾上,你子子孙孙就都会遗传同样的伤疤吗?还有胳膊上勒痕和背手走路的解释,也不能真的令人信服。况且,这么多地方的移民全要集中到洪洞县的大槐树下,有没有必要?是不是可能?再加上祭祖园这些祭祖活动带来的商业化气息,那些太新的历史解说,还有处处显露今人痕迹的历史建筑,都传递给游人太多的不实信息。

不过,我认为明朝的移民,还是有史书为证的。至于洪洞大槐树的传说,权且当作野史对正史的补充罢了。说洪洞大槐树下移民的足迹到踏遍了神州大地,这我是相信的。至于他们当中是否出国留学、探亲、定居,使洪洞移民后裔的足迹,踏遍天涯海角?私下以为,也不是不可能的。

作为我,不管是否是老西的后人,总算不需此行,能在活着的时候看到了山西的洪洞大槐树,死后去见列祖列宗,也应该没有遗憾了。

还有句有关洪洞大槐树的老话说:“祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝。”嗨,我忘了问导游,这个老鸹窝在哪里了。

山西游记 (八)