巴黎布拉格内河游

捷克共和国 Prague, Czech Republic

离开了纽伦堡,车子一路前行,仿佛没有边界。从法国到卢森堡,再到德国,如今又悄然驶入了捷克共和国。没有关卡,没有哨兵,只有那一片片田野和山丘,静静地迎接着我们。车子停在一处小小的餐馆前,招牌上写着“新鲜角落餐厅”,捷克语和英语并列,仿佛在提醒我们,这里已是另一片土地。

捷克,这个名字在我心中早已有了几分熟悉。读过米兰·昆德拉的《不能承受的生命之轻》,知道这片土地曾经历过多少风雨。十七世纪中叶,捷克沦为哈布斯堡王朝的行省,德语成了官方的语言,而捷克语,却依旧在这片土地上顽强地生存着。据说,捷克语是一种极难掌握的语言,语法形态繁复,发音独特,仿佛这片土地的历史一般,充满了曲折与坚韧。

餐馆旁边,竟有一处麦当劳的小型儿童乐园。美国的影子无处不在,文化的渗透,似乎比国境线还要难以阻挡。然而,这里的厕所却是免费的,不像德国,公厕总要收取几分钱。

为了纪念到此一游,我买了一罐冰咖啡。标价33捷克克朗,税后40克朗,折合1.64欧元,不算贵。美元与捷克克朗的比率是1:24,仿佛在提醒我,这里的物价与生活,与我所熟悉的那个世界,有着微妙的差异。

天色渐暗,半轮新月悄然升起,孤零零地挂在天边。夜色朦胧中,大巴士缓缓驶入了布拉格。此刻的坦帕,应该还是阳光明媚的下午吧。想到这里,心中不禁生出一丝遥远的思念。

五点半左右,车子终于停在了终点站。我们抵达并入住“布拉格万豪酒店”。酒店的名字带着几分国际化的气息,仿佛在这座古老的城市中,开辟了一处现代的避风港。进了房间,天色已完全暗了下来。窗外的布拉格,笼罩在一片朦胧的夜色中,远处的灯火星星点点,仿佛在诉说着这座城市的古老与神秘。

站在窗前,我望着这片陌生的土地,心中涌起一股复杂的情感。布拉格,这座曾经在书中读到的城市,如今终于真切地出现在我的眼前。夜色中的它,显得格外宁静,仿佛一位历经沧桑的老人,静静地守护着这片土地上的每一寸记忆。

我所知道的捷克

在欧罗巴的心脏地带,有一片被历史的风霜雕刻过的土地——捷克共和国。这个内陆国家,四周环绕着奥地利、德国、波兰和斯洛伐克,仿佛是大自然精心布置的一幅画卷,静静地诉说着过往的辉煌与沧桑。

时光回溯到20世纪中叶,我们还是青少年的时光。那时的世界地图上还没有捷克共和国的名字,世人皆知的是捷克斯洛伐克,一个由捷克与斯洛伐克两个民族共同编织的国家。那时的捷克斯洛伐克,如同一颗被强权觊觎的明珠,在二战的硝烟中被纳粹德国吞噬,成为了其保护国。战争的阴霾散去后,冷战的铁幕又悄然降临,捷克斯洛伐克被苏联拉入了东方集团,成为了其卫星国。

然而,捷克斯洛伐克人民对自由的渴望从未熄灭,民主的种子在寒冷的土壤中艰难地寻找着生长的缝隙。1968年,一场名为“布拉格之春”的民主化运动如春雷般震撼了世界,人们渴望挣脱束缚,呼吸自由的空气。但这场运动最终被苏联的坦克无情镇压,希望的火焰在寒风中摇曳,却未曾熄灭。

我清晰地记得,1989年,当我在美国求学时,中国发生了一场学生运动。之后不久的11月,捷克斯洛伐克爆发了“天鹅绒革命”,一场不流血的革命。通过和平示威,捷克斯洛伐克成功结束了一党专制,标志着一个新时代的到来。1993年,捷克斯洛伐克又经历了“天鹅绒离婚”,和平分裂为两个独立国家:捷克和斯洛伐克。

天鹅绒革命,这个美丽的名字,向世界展示了革命的另一种可能性。与巴黎公社的硝烟,十月革命的炮响截然不同,天鹅绒革命犹如一场优雅的聚会,“是请客吃饭,是做文章,是绘画绣花,可以那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭俭让。”尽管世界上大多数的革命“是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。”然而,天鹅绒革命却以其和平、理性、温和的方式,深深地印刻在历史的长卷中。

岁月流转,历史的车轮滚滚向前。如今的捷克共和国,已是一个议会制的共和国,屹立于欧洲的民主之林。它拥有先进的、高收入的市场经济,社会主义与自由主义的理念在这里交融共生。社会福利体系健全,全民医疗保健和免费大学教育如同温暖的阳光,普照在每一个公民的身上,滋养着这片土地上的希望与梦想。

捷克,这片历经风雨却依然坚韧的土地,正以其独特的魅力,向世界展示着它的过去、现在与未来。在这里,历史与现实交织,苦难与希望并存,每一寸土地都镌刻着不朽的传奇,每一缕风都吹拂着自由的气息。

夜幕下的布拉格

夜幕降临,布拉格的街道在灯光的映照下显得格外迷人。晚餐后,我决定出门散步,探索驻地附近的夜景。旅馆附近的街道依然热闹,人来人往,仿佛夜晚的布拉格才刚刚苏醒。

中餐馆与亚洲风情

出门左拐,不远处便是一家中餐馆,门口悬挂着一条巨大的龙,龙身蜿蜒,龙眼炯炯有神,仿佛在守护着这家餐馆。这条龙不仅象征着中华文化的威严,也让我在异国他乡感受到一丝熟悉的温暖。

继续前行,街口的灯光洒在布拉格那些宛如宫殿般的建筑上,金色的光芒与古老的石墙交相辉映,仿佛时光在这里停滞。

路边的酒吧里坐满了人,他们或举杯畅饮,或低声交谈,空气中弥漫着轻松愉悦的氛围。这些饕客们正等待着宵夜的开始,仿佛夜晚的布拉格是属于他们的。

市民会馆与共和国广场

街对面矗立着一座巴洛克风格的建筑,宏伟而典雅。我好奇地用谷歌查了一下,发现这是布拉格的市民会馆,不仅是音乐厅,更是捷克建筑史和政治史上的重要地标。

它坐落在旧城与新城之间的共和国广场上,仿佛是一座连接过去与现在的桥梁。脚踏在广场的砖石上,我意识到自己正置身于布拉格的共和国广场,心中不禁涌起一股历史的厚重感。

广场的一侧是我们下榻的酒店,另一侧则是一座灯火辉煌的大型购物中心——Palladium。这座四层楼的商场虽然不是布拉格最大的购物中心,但也是其中之一,对面则是另一家知名的Kotva百货商店。购物中心的灯光在夜晚显得格外耀眼,仿佛在向过往的行人招手。

亚洲风味与科技潮流

路边不远处是一家名为“知”的亚洲餐馆,门口挂着红色的灯笼,透出一股东方的神秘感。

再往前,是一家日本寿司店,橱窗里陈列着精致的寿司模型,令人垂涎欲滴。

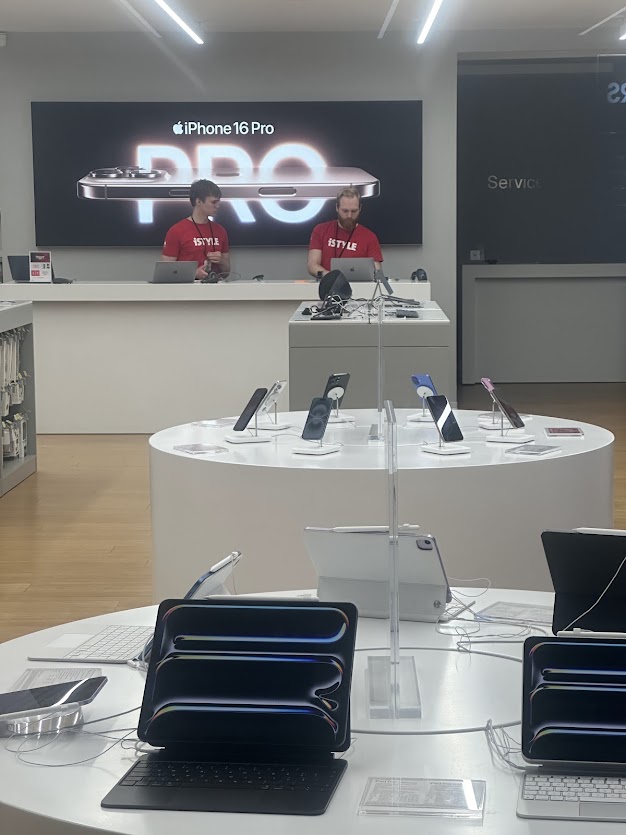

继续前行,路过一家苹果手机专卖店,橱窗里展示着最新款的iPhone 16 Pro,科技的气息与古老的街道形成了鲜明的对比。

工艺品与伏尔塔瓦河

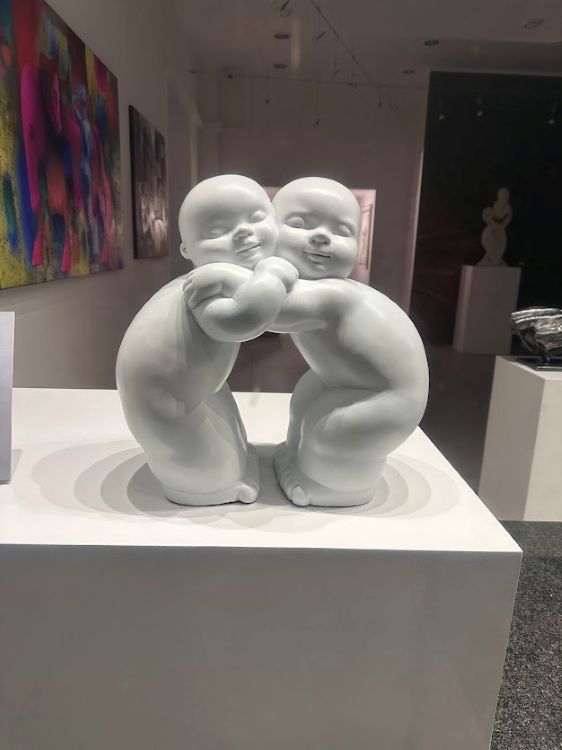

在一家工艺品商店的橱窗前,我停下了脚步。橱窗里摆放着两个可爱的小玩偶,它们向我梦幻般地微笑,让我忍不住多看了几眼。

沿着街道走到尽头,眼前出现了一座桥,桥下是静静流淌的伏尔塔瓦河(Vltava)。这条河连接着布拉格的老城与新城,仿佛在诉说着这座城市的历史与变迁。

桥的另一端比较黑暗,我犹豫了一下,最终还是决定不冒险深入,于是原路返回。此时已是晚上七点半,老城的灯光依然明亮,但桥边的行人已经少了许多。

环保意识与圣诞氛围

走在回旅馆的路上,我注意到人行道上摆放着一些纸质的狗屎袋。虽然看不懂捷克文,但猜想这些袋子应该是可再生的环保材料。虽然我们社区里也设有狗狗的铲屎袋,但是在市区的大街上没有见过。

布拉格的环保意识让我感到钦佩,这座古老的城市不仅在历史中熠熠生辉,也在现代社会中展现了它的责任感。

回到Palladium购物中心,我决定进去逛逛。一进门,便感受到浓浓的圣诞节气氛。

商场相当现代化,地面上有四层楼,地下还有一层,幸好有电梯和电扶梯,否则爬上去一定会累得够呛。

第四层是食品区,各种风味的美食琳琅满目。我注意到一家名为“中国城”(Chinatown)的中餐馆,菜单上有四种“菜系”,最后一种“波奇饭”(Poke)让我感到新奇,这是我从未听说过的美食。后来发现,波奇饭是一种夏威夷盖饭,是夏威夷人的一种料理生鱼的方法,将生鱼切块,然后用酱汁腌渍后盖于米饭上。

寒冷的夜晚与啤酒文化

逛完商场,我再次回到共和国广场。出门时,寒冷的空气扑面而来,温度大约在摄氏2-3度左右。

回旅馆的路上,我经过一群站在街边喝酒的人,他们手中多半拿着啤酒杯,脸上洋溢着满足的笑容。这让我想起捷克是世界上人均啤酒消费量最高的国家之一,啤酒文化早已融入了他们的日常生活。

终于,我看到了前方灯火通明的“布拉格万豪酒店”(The Prague Marriott Hotel)。这座现代化的建筑在古老的布拉格城中显得格外醒目,仿佛是一座连接过去与未来的桥梁。走进酒店,温暖的空气瞬间驱散了寒意,我心中充满了对这座城市的留恋与感慨。

布拉格之夜,不仅让我领略了这座城市的美丽与繁华,也让我感受到了它的历史与文化。每一座建筑、每一条街道、每一盏灯光,都在诉说着属于布拉格的故事。而我,只是这漫长历史中的一个过客,却在这短暂的夜晚,与布拉格的心灵产生了深深的共鸣。

夜色渐深,我轻轻关上窗,心中却依旧回荡着这座城市的低语。

11/08/2024 草记于捷克布拉格

01/31/2025 修改于瓦蓝湖茅屋