哈利法克斯 Halifax, 新斯科舍省 Nova Scotia, 加拿大 Canada

离开美国的波特兰后,就进入加拿大的国境。缅因州是新英格兰的最后一站。加拿大迎接我们的是新斯科舍省(Nova Scotia)。

新斯科舍省迎接我们的首先是哈利法克斯(Halifax),新斯科舍省的省会。哈利法克斯是加拿大大西洋地区的最大城市和主要经济中心。哈利法克斯由四个原有市镇:哈利法克斯市、达特茅斯市、贝德福德镇和哈利法克斯县合并为“哈利法克斯区域市政府”。

哈利法克斯之所以有此规模,主要得益于交通资源。首先,我感到的是它的港口。一条狭长水道将内、外港连结一起。海湾两边遍布设备良好的深水码头,可泊各种巨轮,拥有加拿大最大的现代化集装箱码头。

据说,这里军事设施众多,第二次世界大战斯间曾是盟国在北大西洋的舰艇集结处和护航基地,现为加拿大大西洋舰队司令部所在地和重要海军基地。

除了海上运输,加拿大国家铁路以此为东部终点站。跨港大桥兴建后,有高速公路通往各地。城东北有国际机场。是一个以海港为为基础,依托陆地交通,而形成的加拿大东部大西洋地区的经济重心。同时,也是加拿大人口增速第二快的地区。根据加拿大统计局的统计,截至2022年,哈利法克斯的人口统计为48多万人。

当然,在国人心目中,一个不到50万人口的哈市,在中国的县市中,不堪一提。但是,不要忘了,加拿大倾国人口也只有3千多万,连中国的中等省份都够不着边。全世界,除了印度,还有还有哪个国家能跟中国比人口?有人说,“人多好办事”,也许。但是在自然资源有限的情况下,人多未必就是好事。看看加拿大的领土面积,接近1000万平方公里,为全球面积第二大国家,亦是发达国家之中的领土面积最大者。人口少,领土面积大,难道不是任何国家发展中一个得天独厚的优势?

在这个人口的问题上,考虑到当下AI带来的失业是普遍性的,是结构性的,是不可调和的。每一个人都可能面临失业。于是再深入思考一下:人口真的还是优势吗?人口大国还有反超的机会吗?

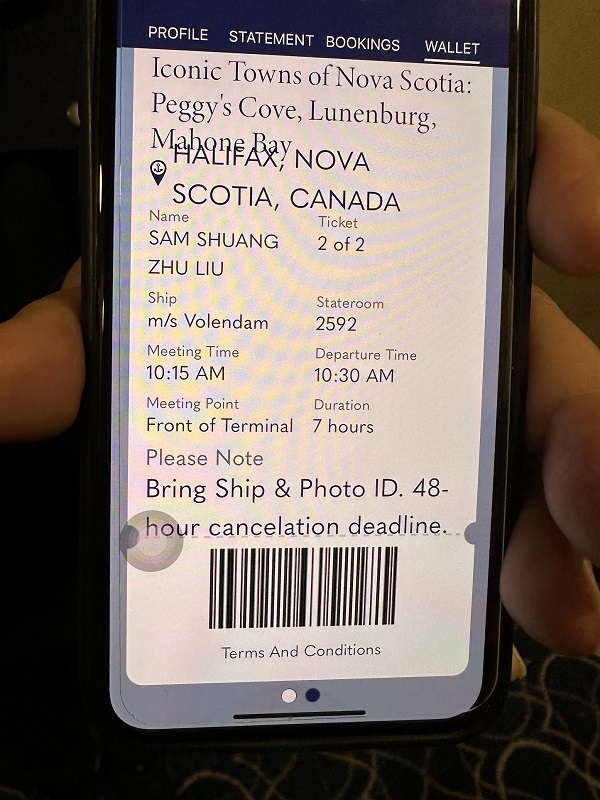

前几次港口城市游,我们都是岸上自由行,这次我们参加了游轮安排的旅行——新斯科舍省的标志性城镇:佩吉湾、卢嫩堡、马洪湾(Iconic Towns of Nava Scotia: Peggy’s Cove, Lunenburg, Mahone Bay)

上午十点,船长宣布靠岸完毕。我们的大巴11点钟启程。此刻的地理位置在纬度上发生了时区的变化,在原有的美东时区上增加了一个小时。

哈利法克斯市 (Halifax)

大巴离开海港后,行驶在哈市的街道。由于哈市的市区不是我们旅游的重点,因此,我们只是走马观花地看了看哈市的市容。顺着一条长长的穿越市区的主要街道,我们似乎穿越久远的历史。路边的一些老房子空无一人,不知道荒废了多久,正等待重建。导游告诉我们,老房子,要修旧如旧,继续保持过往的历史。

而马路的另外一边,则是正在兴建中的工地,巨大的地坑说明这里将要矗立起一座现代的建筑。新房子为政府的建筑,要跟上现代化的标志。看来,这是一个既保持城市历史又向往未来的市政府。不像有的国家,历史太厚重,看惯了几千年,对几百年的近代,不屑一顾。拆掉城墙,平整门楼,只为一条笔直的现代马路。

当然,各国有各国的历史,各国有各国的国情,各人有各人的看法,历史和现代,孰轻孰重?这就是当今的世界面临的一个问题。不过,有一点是肯定的,历史一旦毁掉了,就不会再生。

大巴穿过狭窄的老式商业街,沿途都是小商店,像是上个世纪中国的一些小城镇。城镇中又穿插着一些现代建筑。我们没有看到旅游资料里介绍的哈市的历史建筑,如泰坦尼克号公墓和春园路,没有看到城堡山国家历史遗址,也没有见证卫兵交接仪式的辉煌、壮观和精确。这些都是哈市给我留下的遗憾,和下次造访的理由。

穿越了老城区后,大巴将窄小局促的商业街区抛在脑后。前面逐渐开阔,远处开始出现湖泊、山丘、精致的小房屋。终于出城了,我们行驶在穿越加拿大的公路上(Trans Canada Highway)。看来,加拿大的横贯东西的公路还是比较陈旧。不要说跟中国大陆新修的高速公路比,就是跟邻国的高速公路比起来,也相差一个档次。 这是一条拥有两条车道的公路,路况不太好,开起来有些颠簸,明显的老公路。

四月底的佛罗里达,早已是草木葱茏,满目青翠。这里依旧是北国,地地道道的北国之春。一路上树木枯黄,只有冬青柏树是经过严冬后疲惫的绿色。不过,一路上阳光灿烂,抵消了春寒料峭,给大地和我们的旅行铺染上一层明媚的春光。

卢嫩堡(Lunenburg)

旅途的第一站,是卢嫩堡(Lunenburg),一个新斯科舍省卢嫩堡县的港口小镇,位于马宏湾(Mahone Bay)以西的半岛上。人口2千多,大约相当于我们现在居住的瓦蓝湖社区人口。

卢嫩堡的历史可以追溯到1753年,以英王乔治二世身兼的布伦瑞克-卢嫩堡爵位(Brunswick-Lunenburg)命名,是继哈里法斯后首个英国在新斯科舍建立的殖民地。彼时,正是大清朝康乾盛世。中国正在闭关自守,自享其乐时,外面的世界早就进入海洋时代。

最初移民们都是来自现在德国、瑞士,和法国的新教徒。这些“外国新教徒”大多数都是被英国的殖民政策下吸引而至的。导游讲解的这段历史,令我耳目一新。为了吸引欧洲移民来此定居,当年的英国殖民者给足了福利,比如:免费土地,免费的种子,一年的免费食物。这么好的事情,为什么不去试试呢?

当年闯关东的山东人,也没有这么好的条件。如果让中国人来,这里肯定是一个繁荣兴旺的中国镇。这是感想之一。

卢嫩堡在英国人的规划下,开发出一个井字型横6竖8 的社区,就是现在的“老镇”,被联合国教科文组织(UNESCO)认定为英国殖民地在北美的最佳典范。

这种布局,颇有些类似中国北方的一些城市,如西安和北京的街道,正南正北,正东正西。我从小就生长在武汉,武汉这个城市是一种沿江而建的自然走向城市。长江走到这里,从原来的自西向东方向,调头偏朝南北方向。以致于小时候的我,站在长江西岸的汉口滨江公园,早晨面对武昌东面升起的朝阳,有点找不着北的感觉。汉口这边的城区就是偏东北走向沿江发展起来,所以武汉人问路,不讲东南西北,而是上下左右。上下指长江上下游,大致为南北方向,武汉话又叫“高头”(上)和“底下”(下)。

在一块广袤无垠的大地上,面对一个新建的城镇,可以任意画上最新最美的图画。卢嫩堡老镇,就是当年英国殖民者蓝图的实现。这是我面对卢嫩堡方方正正48条街道的老镇产生的第二个感想。

进入19世纪后,卢嫩堡随着农业、渔业、造船业与来往西印度群岛的贸易的蓬勃而发展。老镇的发展达到了饱和,故而开发了码头以西的地区,成为今天的“新城区”。

新城区有名的不是城区自身,而是加拿大著名的双桅帆船“蓝鼻子号”。“蓝鼻子号”,自1921年开始,连续17年保持了“国际渔人杯”(International Fishermen’s Cup)比赛冠军,无疑是新斯科舍人的骄傲。在加拿大硬币上,也可以看到蓝鼻子的尊荣。而蓝鼻子这个可爱的名字也是对新省人民的昵称。蓝鼻子的故事,只有到这里才知道。这里就是蓝鼻子一号和二号的诞生地,也是蓝鼻子二号的母港。

卢嫩堡的今天,仍然尽全力保持着她原本的布局和街道的样子,木质的房屋带游客回到18世纪的模样。这得益于政府相当严格的保护规定,房子沿街的立面不能进行任何的现代化改造,唯一可以改变的只有颜色而已。

此外,就是风格不同的教堂。一路上我看到至少三个造型各异的教堂,安安静静地矗立在春天的暖阳下。一个2千来人的小城镇,需要这么多教堂吗?看样子,这里的上帝十分爱护他的子民。我所居住的瓦蓝湖社区,1600户居民,竟然连一个教堂都没有!难道我们是被上帝遗忘的地方?

午餐是不包括在内的。靠近码头的街面上,有不少当地的餐馆,显然是个靠旅游吃饭的地方。由于此地停留的时间不长,还包括午餐时间,于是买了一个当地的海鲜三明治(14加元),还带一大碗鱼肉浓汤。时间紧,汤就地喝了,很鲜美。三明治就在大巴上干起来,味道也不错。

马洪湾(Mahone Bay)

离开卢嫩堡,大巴在路上走了不远,在一个湖边上停了下来。导游说,这里就是马洪湾。

原来我看到的湖,就是一个小小的海湾。海湾周围风景不错,岸边低矮的丘陵蜿蜒,植被绿绿葱葱,绿树丛掩映着星星点点的房屋。春风阵阵吹来,海湾微波荡漾,一片宁静。如果不是导游提醒,我还不知道这就是此次的旅游景点之一。

大巴停在路边,马路对面是三座风格各异的教堂:圣詹姆斯圣公会教堂( St James’ Anglican)、圣约翰福音路德教会教堂(St John’s Evangelical Lutheran)和三一联合教堂(Trinity United)。听说,这三座教堂已成为马洪湾的标志性形象,经常被拍照并出现在明信片和日历上。

有什么其它的景点吗?就这些。不知道是真的没有值得一看的,还是导游不愿意带我们深入“下马观花”。这也太一般了吧,就像是旅途中随意停下来看看。我们在海湾边上照相留影后,就继续驱车前往下一个目的地。

马洪湾,一个既没有历史,也没有名胜古迹的“旅游景点”。

佩吉湾 (Peggy’s Cove)

佩吉湾也叫做佩吉斯湾,是我选择这条旅游线路的初衷,也可以说是参观哈利法克斯的亮点。此前我在许多发烧友的摄影大片和旅游杂志中,时常看到佩吉湾那个著名的灯塔。而另外的两个旅游点,就当作是游轮的添头奉送。

佩吉湾是一个小渔村,居民只有100多人,却是加拿大东海岸著名的景点之一。如果要说故事,倒是有个传说。早年有一艘从英国远航的帆船在此附近搁浅沉没,有一位小女孩得以幸免,她的名字叫佩吉。后来,佩吉就留在小渔村,并和当地的一个小伙结了婚,“从此过上了幸福生活”。于是,人们便将这个小海湾叫作佩吉湾。

这个故事是不是很老套?一定在什么地方听过吧。不过,佩吉湾有故事总比马洪湾没有故事要强。如果给我在这里住一夜的时间,我可以编一个比这更好的故事。

人们说,要想真正了解大西洋的威严和力量,必须沿着灯塔路线蜿蜒的沿海公路前往佩吉湾的小渔村。由于佩吉湾远离尘嚣,沐浴在未受破坏的大自然美丽之中,长期以来一直激发着艺术家和文人们的灵感。最近,不小心又成为像我这样的心灵冒险家不可抗拒的诱惑——那布满岁月磨蚀皱纹的礁石,那大西洋汹涌的海水和猛烈风暴的磨损,那蔚蓝平静海天一色中的孤独又傲然,无言挺立在裸露大自然怀抱里,顶部红色爱情燃烧下那象征雪白纯洁心灵的灯塔。

当然,还有色彩缤纷的房屋坐落在岩石露头之上,墙角屋檐下散坐着五颜六色的游客等待着我拍摄出最美的旅游照片。这座灯塔是众所周知加拿大出镜率最高的建筑,也许,我将带着值得一生珍藏的标志性照片离开这里。

我们到达时,下午三点多。阳光太耀眼,从头顶上斜照下来,是最不适宜照相的时刻。所有的灵感和诗意都融化在灿烂的阳光中。不过,若是换一种想法,晴天总比天阴下雨要强得多,来到这里更比那些没有来过的人,幸运得多。只好拿出手机来拍摄,当然,所有的照片都是“到此一游”的镜头。

又回到那句老话:人生就是充满了遗憾。而遗憾又造就了动力和希望。

我问上帝:还有下次吗?

记于 04/27/2024 游轮途中

修改 07/12/2024 瓦蓝湖畔