不知不觉,一晃就是海上的第“十日谈”。

想当年,佛罗伦萨发生一场黑死病瘟疫,导致整个欧洲因此病而死者,据说多达上亿人。与当今的Covid-19新冠肺炎大流行可有一比。薄伽丘以这次瘟疫为背景,执笔写下了《十日谈》。讲七女三男到郊外山上的别墅躲避瘟疫。这十位男女就在那个世外桃源住了下来。每人每天讲一个故事来渡过难熬的日子,最后讲了一百个故事。

记得我读《十日谈》的时候,此书尚为禁书。至于从哪里借来的,现在已经不记得了。《十日谈》在WG前是公开发行的外国名著。WG时,同很多其它的书籍一样,被打为封资修的“四旧”读物,被当局“静默”了。

《十日谈》故事来源广泛,除了西方文学以外,还有些取材于东方民间故事,如《一千零一夜》等等阿拉伯、印度和中国的民间故事。少男少女们聚在一起,自然会讲到爱情和人类的七情六欲。估计此书就禁在这里。

在西方文学史上,《十日谈》的写实主义文学风格,对后来西方文学发展影响甚大。可以说是开启了欧洲短篇小说的艺术形式之先河。有人甚至将《十日谈》和但丁的《神曲》相提并论,称之为《人曲》。

我们这次参观英国参观西敏寺(Westminster)时,曾经见到英国文学泰斗乔叟的石碑,他的《坎特伯雷故事集》就有摹仿薄伽丘《十日谈》的痕迹。

不过,这些跟我们今天要游览的“圣陀螺配诗”没有一毛钱的关系。纯属西南欧洲游进入第十日,而产生的些许联想。

圣陀螺配诗(法语:Saint-Tropez)的官方中文译名为“圣特罗佩”,其所处的半岛及海湾都以圣陀螺配诗命名。自16世纪起,这里就出现了贵族社区,现在为法国地中海沿岸重要的旅游城市,听说很多影视作品也取景于此。

圣陀螺配诗是一个小城市。人口仅仅4千人左右。跟我居住的瓦蓝湖社区的人口差不多。

这是我第一次踏上法兰西的领土,因此,有点小兴奋。

天蒙蒙亮,就在船上收到岸上的T-Mobile信号了。

欢迎来到法国!您的计划包括我们提供的无限数据,外加无限文本,无需额外费用。通话费用为0.2美元/分钟。

一大早,海天尚在朦胧之中,我们就登上游轮提供的救生小艇,在海浪的颠簸中驶向圣陀螺配诗。

港湾

从小艇上岸,一位海关女士看了我们一眼,二话不说,就友好地放我们进入法国。一句当年学过的法语脱口而出:Bonjour Madame!(你好,女士!)

码头的一边,停满了游艇。这情景似曾相识。记得在华盛顿的波多马克河边常见。那是有钱人停泊游艇的地方。从游艇的密集排列看来,圣陀螺配诗的有钱人应该不少。

此外,内港还有豪华游船沿海湾排开。有些游船还提供海湾游的服务。看来,圣陀螺配诗的确如介绍所言,该城市的人均收入,大大高过法国全民收入的平均值。这跟16世纪起出现贵族居住区的历史似乎不无关系。

豪华的游艇码头上,竟然有城市隐士在砖头砌就的人行道上“修行”。前面铺在地面上的,是向游客申述大发慈悲的理由,以及接纳善心和善款的善布。旁边是昨晚过夜时的行头,装在一个红色旅行包里,以及《来一次说走就走的旅行》带轮子的折叠旅行架。什么叫“大隐隐于市”?

如果是中国人看到,恐怕很容易联想到杜工部那句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的感慨。

街道

早上的街道,大部分店铺还没有开门。沉睡待醒的街道十分安宁,正好适合游人从容打量。

圣陀螺配诗的街道不宽,这是可以想象的,一个4千人的小镇,不需要阿根廷布宜诺斯艾利斯的10条车道那样宽大的马路。有这样单行双轨马路足够了。马路一边的人行道还有绿色铁柱护栏,虽然实际上没有什么用,但是给人作出一幅有模有样的保护行人的姿态。

其实,这样宽的人行道,日常生活就足够了。

人行道边,一个象征性的小门,上标门牌号码,拾级而上,就到家了。

拐角的墙上,有一扇窗。屋里的花大概是憋不住了,使劲地从屋里探出头来。一边呼吸着清晨新鲜的海风,一边顺便跟路上的游人打着招呼。Bonjour !我只会这一句法文打招呼用语,意思到了就行。

街头的老树,竟然在腰间结了两个类似灵芝的蘑菇。不知可否食用?路过的法国人对此见怪不怪。如果这蘑菇开在武汉的大街上,人们会视而不见吗?

除了大自然不加修饰的风情,小城还是很现代化的。停车付费机就这样大大方方地安装在街头。上面是太阳能板电池。似乎不怕小偷的智取和劫匪的豪夺。大概富人太多而导致小镇的民风淳朴吧。

马路边的停车路桩看起来也很现代化。付了钱,路桩上灯就绿了,而且表明还有多少时间。停车时间超过了,路桩上灯就红了,提醒车主超时的时间。

慢慢行走在小城安静的马路上,想起木心 《从前慢》诗中的句子:

从前的锁也好看,

钥匙精美有样子。

你锁了,

人家就懂了。

港湾一条街,街边伸出帐篷,全是一溜的餐馆,等到中午十分,好戏就要开张了。

走着走着,身上渐渐热了起来。地中海的气候被商店外面的电子广告牌告知:摄氏22°。

那就坐下歇歇脚吧。街头空地上,有椅子供行人休息。不得不说,这个城市虽然不大,但是它的心是向着游人敞开的。

听说武汉最近新开放了一个商业大楼,据说是武汉第一大的商业设施。进去后,要想每家都看看,恐怕一天都逛不完。人们的反应是,里面休息的椅子太少了。累了,没有地方坐。只好到底层的餐厅里休息一下。当然,不好意思白坐,要花钱买点东西的。

历史

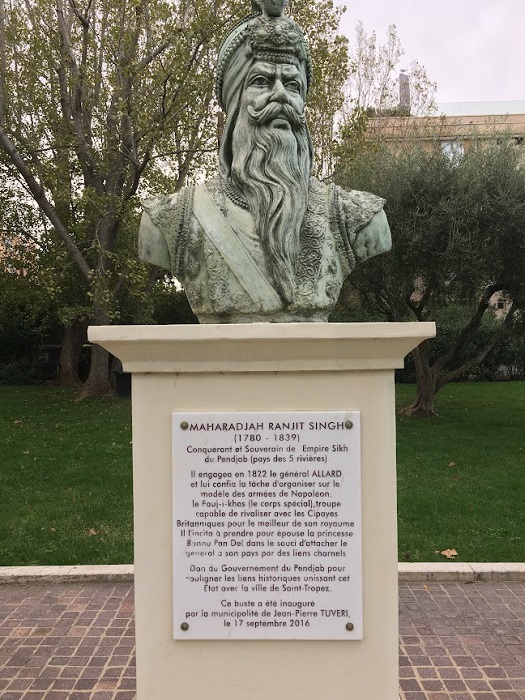

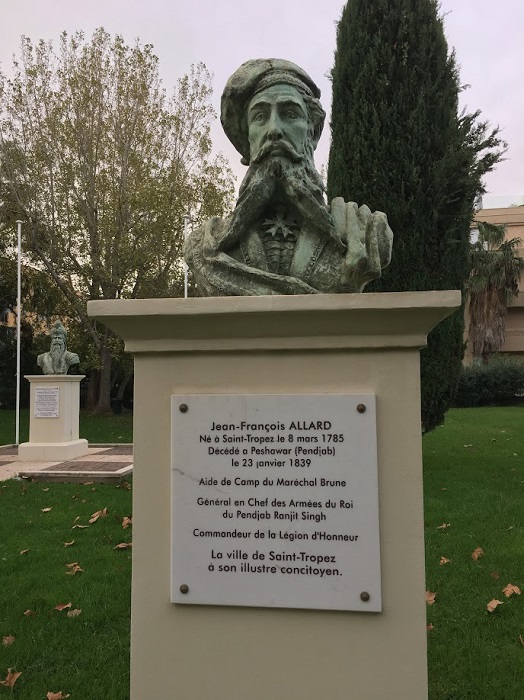

一个街头公园里,有三尊人头像,二男一女,应该是有纪念意义的人物。不懂法语,拍照下来,用翻译机译成中文。、

这位来头比较大。是19世纪上半叶印度次大陆锡克帝国的征服者和统治者大君兰吉特·辛格(Maharaja Ranjit Singh 1780-1839)。这位大君不可小觑,他是18世纪前半期印度最杰出封建统治者。他主持了锡克军队的现代化军事改革,购置西方先进武器装备锡克军队,并聘请法国军官担任军事指挥官,使得锡克军队成为印度仅次于英印政府的最强大的军事力量。他以蕞尔小邦之地建立起强大的锡克王国,并与英印帝国并驾齐驱,称雄一时。

而这位让·弗朗索瓦·阿拉德将军是本地人。身为一名法国军人和冒险家,于19世纪上半叶在大君兰吉特·辛格麾下服务。他受命培养一支龙骑兵和长枪兵部队。完成这项任务后,使得锡克军队在印度大陆成为仅次于英印政府的最强大的军事力量。此后,阿拉德被授予上将军衔,并成为大君服役的欧洲军官团的领袖。

阿拉德将军算的上是一个贫民出身的草莽将军,类似帮助唐王李世民打天下的瓦岗寨英雄好汉秦琼程咬金之类。在圣陀螺配诗这个小地方,算得上是有头有脸的人物了。

这位女士是喜马偕尔邦的公主班努·潘黛(Bannu Pan Dei),阿拉德将军的妻子。婚后,他们生了七个孩子。 后来阿拉德将军携妻子回到故乡圣陀螺配诗,为纪念他们的爱情建造了“潘黛宫”。当他回到印度,再次在大君的军队服役时,他把潘黛公主留在了圣陀螺配诗,担心如果他因任何原因死在印度,她可能会成为萨蒂。

萨蒂是一个在印度与孟加拉的民间恋爱故事,后来演变成习俗,即妇女在丈夫死后(一般是葬礼上)自焚殉夫以表达对先夫的忠贞,这个习俗散播到其他宗教如锡克教和伊斯兰教。

潘黛公主在阿拉德将军死后的两年后去世,不过,在此之前,她已经皈依了天主教,这样,公主在将军之后也加入了天主教的行列。

小城不仅有历史,还有有蚊子。在照相和翻译过程中,有蚊子从青草丛中飞出,在身边环绕。再三躲避不及,仍然被蚊子不弃不离地亲了两口。当然,它也因此长眠在墓碑之下,跟伟大的将军和尊贵的公主作伴,是谓死得其所。

雕塑

圣陀螺配诗虽小,可是街头巷尾的塑像倒是不少。一出海关的大门,左手第一条街上,就有一个亮的耀眼的鎏金女郎。她身体前屈,头靠双膝,双手抚脚,端坐在莲花宝座上。似睡似醒,似有所思,自然清纯地出现在游人之前。上下左右没有看到任何说明。不由让人想到安徒生的童话《海的女儿》,姑且以《荷美人》暂名之。

有点令人不解的是,在《荷美人》座下,竟然有一个破碎的酒瓶。下半截树立着,似乎里面还剩有一些残酒,上面的瓶口打碎后倒在地上。谁会在这个贵族小镇上做这等下里巴人的事情?难道小城除了有游艇码头上的隐士以外,还有其它夜不归宿的酩酊大醉之徒?有点不可思议。恐人不信,立照为证。

小城的塑像,多以黑色和金色为主。这位芭蕾女郎四肢健美,一袭金色短靠舞衣将身体曲线尽情展露。两脚立地挺天,金色的舞鞋恰似画龙点睛,将健美二字描绘得淋漓精致。

顺海港小路走不远,就是另外一座黑金健美得男子倒立塑像。一个是一脚着地,一脚向天;一个是身体倒立,双手着地,双脚向天。都是健美和力量的象征。

当然,人们不可能时刻保持那种健美的瞬间。累了,也是要休息的。这位黑金组合的女郎,则悠闲地坐在地球仪上,突出的,仍然是大腿的健美。

如果说,小城的雕像全是黑金的组合,那就错了。这位泳后闭目养神的美女,让人感到小城本身就具有的轻松闲暇。不仅如此,她放松得几乎就要一边倾倒,令人不禁要赶紧上前扶她一把。

以上那些雕塑,都有一个特点,“亲不可及”。它们不管是什么姿势,都是高高在上。即使想上前扶她一把,终究还是够不着。

回来的路上,远远看见,街角处有个风姿绰约的女士站在那里。身材高挑,一袭合身严谨的黑色打扮,头戴一顶草编短檐太阳帽。待我走到近前,发现女士竟然赤脚站在一块不锈钢板上。仔细一看,原来是个模特,一个另类的塑像。因为这个塑像比较接地气,所以也没有征求人家意见,自顾自就在旁边跟人家合影。

橱窗

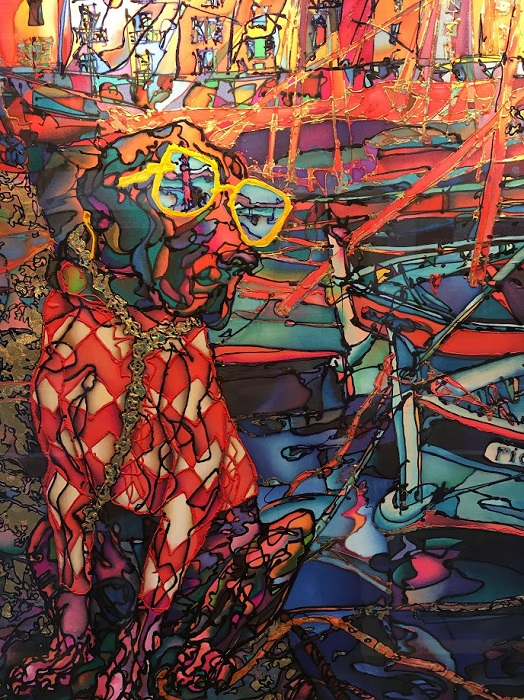

其实,圣陀螺配诗的商店和橱窗还是挺有特色的。商店一般都不大,一两个橱窗,里面的展品颇有品位,从中可以看出这是一个精致细腻又具有文艺范儿的小城。

画廊中的鎏金花豹。一双前脚踏进高跟鞋里,一脸好奇的样子,看着外面的游客。很想进去跟它打个招呼。

海港边,带着墨镜的花狗,抽象得不仔细看就分辨不出来。像邻家三只腿的哈士奇,一大早就在那里等着人去抚摸。

俱“吃喝玩乐”(Skittles)于一身的“旅行箱”。未来的旅行箱会是这样的吗?不知那个站着的托尼(Tony)是小熊还是小老虎?

不知由什么变化而来的后现代艺术“狗”。把所有的文字和符号都强加在它身上,也许是未来联合国聘用的同声翻译狗,不知道它懂不懂武汉话“个板板”?

几何图形的家具和室内装饰物。简单,明了,大方。其实,若有兴趣,自己抽空也可以作几个玩玩。看起来不难嘛!

具有地中海特色的法式室内装潢和家具。

不知所云的现代壁画。这里面没有西班牙设计师高迪不喜欢的直线,全是莫名的曲线立体造型。实在看不懂的就说:哇,浪漫情怀!哦,先锋造型!

这两个人物还看得出来。但是他们两个翻来覆去,颠三倒四地到底在干什么?除了夸张的身形舒展和脸上神秘的符号,有没有圣陀螺配诗面对大海的张扬?

这位女士就显得文静多了。是否颇有“当窗理云鬓,对镜贴花黄”的意境?

铁栅栏锁不住的地中海色彩斑斓。

刚上岸时,大多数商店都没有开门。我在一家橱窗里看到一种服装,现在这种样式很少有了。橱窗里陈列着两件过去法国宫廷中贵族穿的服装。一些猩红,一件海蓝。前面有一排紧身扣饰,让我联想到当年那些伯爵侯爵什么的服饰。托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》中的卡列宁和渥伦斯基大概也是穿的这种服装。

不过,都法国大革命了,现在还有谁会穿这种衣服呢?就像我在中国买了两件丝绸的中式服装,只有春节时偶尔穿一下。

等我们慢悠悠地转了一圈回来,那家商店开门了。不禁进门仔细打量那件衣服。领导说,那玩意一看就知道很贵的,言下之意是我买不起。于是跟领导打了一个赌,一百欧元我就买了。弱弱地问了一下价钱,我打赌的一百欧元只是那件衣服的一个零头。

结果我输了。唉,好不容易到法国看上一件衣服。

走之前,一定要尝尝法兰西的点心,也是安慰和平复一下自己买不起衣服的沮丧。于是,买了两块点心,坐着小艇,摇摇晃晃地回到了船上。

这,便是我的海上第“十日谈”。

10月24日 周一 海上第十天

11/23/2022 补记