今日读到一篇文章“致命的败局”,从另一个方面来叙述昨天的问题——“千人之诺诺”。

昨天聊到中国有些人坚守良知,在“万马齐喑究可哀”的社会政局下,以“一士之谔谔”,让人们敬佩他们高尚的人格和风骨。

但是,这样做,实在是太难,难得要命。还要不要坚持?

一位日本作家,将二战中日本偷袭珍珠港事件前八个月的历史细节,整个计划的决策过程,写进了《日本大败局》一书。

书中分析了日本政府在1941年面临的两难处境,包括日本自1937年入侵中国后,耗尽人力和有限的资源,经济也每况愈下的情况下,首先,日本的统治阶层在是否继续扩张主义的问题上严重分裂;其次,军队高层中也不乏质疑者,军方强硬派内部亦有人认为如果美国开战,日本将必输无疑。那么,问题来了,在这种情况下,为什么军人、文官、外交官,以及天皇,要将自己的国家和人民置于不必要的危难之中?

作者通过深度剖析许多迄今未公开过的日文第一手资料,描述那些将国家引向灾难的存疑者、谋划者和所谓的爱国者的动机及作为,展示了当一个强大国家的“政治体系失灵”时可能带来的全球性危险,展现出理性是如何被吞没的。

同时,将整个过程写进了他的书。结论是当每个人都是明白人,可谁也不敢说不,都指望别人出头、自己附和,最终酿成集体的灾难。

在当时日本在军国主义氛围下,“反美”等于“爱国”,有天然的道德合法性,这比逻辑更有号召力。中层军官多支持东条,他们出身寒微,在升职的天花板前,他们觉得主和派应该统统下台,好让他们放手大干一场。因而日本的决策圈人人自危,生怕被愤青误会,无人敢言反战。其中提到几点,我认为当下的国人值得注意和警惕。

一、文中谈到一个情况,裕仁天皇,他是反战派,还因此遭遇过暗杀,面对战争动议,他的一连串反问让将军们目瞪口呆,可明治维新以来,从没有天皇否决过内阁意见,他最终选择了退让。这一点我是第一次听说,不了解的事情无法置评,姑且信之。因为作者生于东京,先后在日本、美国和英国接受教育,并先后执教于牛津、东京和耶路撒冷,研究领域为国际关系。

二、东条英机,时任首相,“反美”是为了拉票,未必发自内心,可大权独揽时,各方送来的都是利好消息,完美而大胆的“偷袭珍珠港计划”放在桌面上,他敢否定吗?那样他将失去政治基础,他用口号绑架了日本,可口号也绑架了他。

三、 山本五十六,我们都知道,是反战派,可他没勇气反对上级,在反对错误决策方面,远没他在备战方面下的功夫多。在主战派的气氛下,不得已提出“要打就先动手”,以战术上的成功导致战略上的失败。

四、 日本外交官,来栖、野村等在国际社会拥有极佳口碑,他们了解世界,是坚决的反战派,但他们谨小慎微,宁愿大船沉没,只要不先淹死自己,就绝不主动作为。

五、 当时日本还有自由派,坚决反战,可他们朝中无人,民间亦应和者寥寥。内部有怨气,又缺乏政治表达空间,在这样的氛围下,仇外成了最好的泄愤渠道。在官方主流、教育、媒体推波助澜下,“爱国主义”一家独大。透过这面扭曲的镜子,面对现实的种种不如意,日本民众将责任推给了“卖国贼”,崇尚西方思想的自由派不仅成为了成了摆设,甚至成为“老鼠过街”的众矢之的。

文章说,当时的日本内部也是能力换掉东条英机的,但是由于战争事态一步步恶化,最终总要有人为此负责。所以,日本内部各方决定保持沉默,让东条英机继续干下去。战后,东条英机等人负责上国际法庭,其他各方负责重建日本。

让人们不禁思考一个问题,即使都是明白人,也依然可能携手走进灾难,依然会集体抛弃理性。可悲之处在于,他们知道,坚守良知、人格和风骨,他们就会被当时的社会所反对、唾弃、淹没甚至牺牲,于是他们选择不抗争。

这正是当代遇罗克、张志新和王申酉,以及古人文天祥、谭嗣同,洋人伽利略和布鲁诺等人为后人所敬佩和景仰的难能可贵之处。

只是,作者没有问,怎样才能不让“政治体系失灵”?

我也没有敢问自己,是诺诺还是谔谔?

【随风茅草】

一眼望去

阴云覆盖

天空被风刮得冷峻苍凉

湿地的老脸在干涸中收缩

不见夏日的丰满的波纹水影

和往昔嬉戏叶间的水鸟

稀稀拉拉的茅草

在风中弯腰俯身

无法承载冬日的厚重

一副臣服的卑躬屈膝

掩饰了

曾经的挺拔茂密

还有期待春雷

带来池塘水满

草丛水鸟惊飞的眼神

我走过湿地 试图

扶起几根倒伏的茅草

它们竟然不愿意

往事今日

去岁今日,习填小令一首,【生查子·楚夢】。

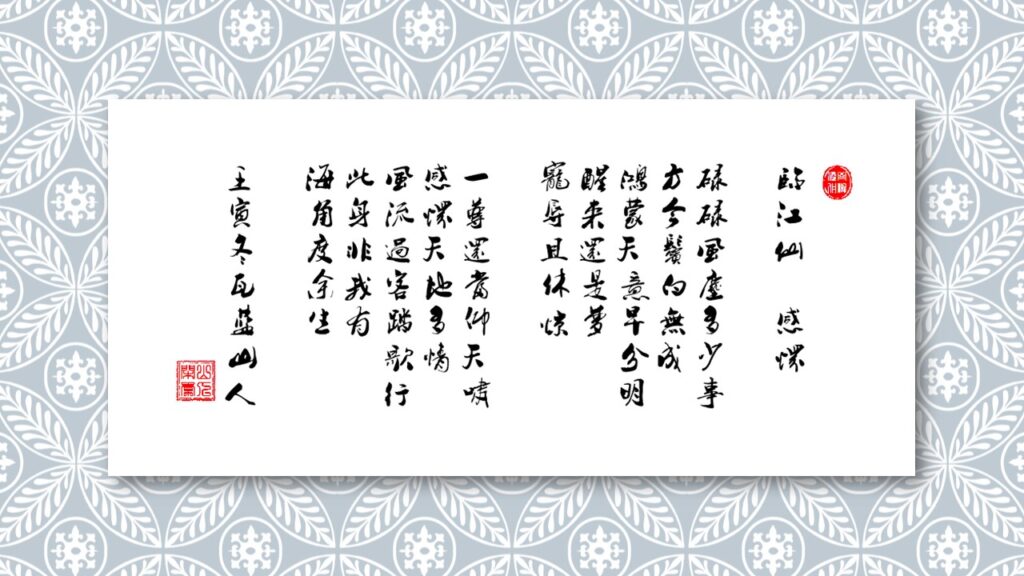

【臨江仙·感懷】

碌碌風塵多少事

方知鬢白無成

鴻蒙天意早分明

醒來還是夢

寵辱且休驚

一尊還當仰天嘯

感懷天地多情

風流過客踏歌行

此身非我有

海角度餘生

12/15/2023 周五